Hace 31 años, el 28 de junio de 1991, en una sala de la Corporación Chilena de Prevención del Sida, conocida como la Corpo, se juntó una decena de hombres en un taller de derechos civiles, ávidos de conformar una agrupación de reivindicación de los derechos de los homosexuales en Chile. Fue el inicio del activismo político gay contemporáneo en Chile.

También hay que considerar el esfuerzo más contundente del colectivo lésbico Ayuquelén, surgido en 1984 tras el asesinato de Mónica Briones a la salida de un bar próximo al Parque Forestal.

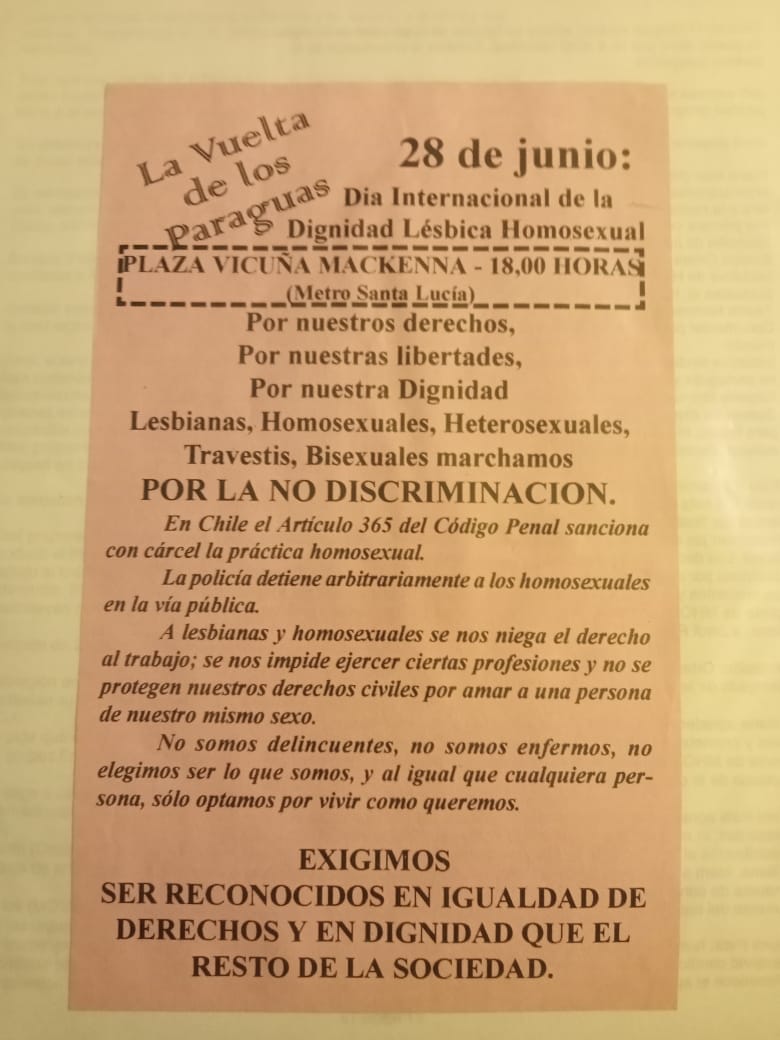

Intentos de creación de espacios sociales habían existido antes, como la espontánea manifestación realizada el 22 de abril de 1973, en plena efervescencia social de la Unidad Popular, por un grupo de jóvenes etiquetados como ‘maricuecas’ por la prensa de la época. O las reuniones en casas de amigos del grupo Integración, a mediados de 1977, en las que participaban hombres de clase media y alta, católicos, quienes se juntaban a conversar sobre fe y homosexualidad. También está el registro dejado por una insólita carta publicada en Las Últimas Noticias el 13 de octubre de 1979, firmada por el Movimiento de Liberación del Tercer Sexo -del que nunca más se supo- y titulada ‘Un nuevo enfoque de la homosexualidad’, la que pedía la derogación del Artículo 365 que penalizaba la sodomía en el Código Penal.

También hay que considerar el esfuerzo más contundente del colectivo lésbico Ayuquelén, surgido en 1984 tras el asesinato de Mónica Briones a la salida de un bar próximo al Parque Forestal. Cuatro años después entraron en escena Las Yeguas del Apocalipsis, revolviendo los espacios de disidencia política del fin de dictadura.

Sin embargo, ninguna de esas agrupaciones se había propuesto incidir metódicamente en el debate público y de derechos humanos, como un grupo de interés.

De tal modo, la mayoría de dichas experiencias eran desconocidas por principales asistentes a la cita en la Corpo. Marcos Ruiz, uno de los participantes, había militado antes en la Izquierda Cristiana, participaba en comunidades católicas de base y para 1975 ya iba al Centro de la ciudad a conocer otros hombres. En el radio de Plaza de Armas, Huérfanos y Paseo Ahumada pasaban cosas, e incluso, cuando se instaló un local de comida en la esquina del recién inaugurado paseo peatonal; sus baños eran el lugar de ligue de la feligresía que acudía en busca de sexo casual.

En 1985 Ruiz dio su primera entrevista a la revista Apsi tras ver publicado un reportaje sobre el VIH y una nota de un artista plástico hablando sobre su homosexualidad. “Quise contar qué pasaba con las maricas pobres del barrio”, cuenta. Al año siguiente se exilió en Buenos Aires, en donde conoció el activismo desarrollado desde 1971 por el Frente de Liberación Homosexual (FLH). En 1991 volvió a Chile decidido a desarrollar una militancia en las luchas sexuales.

Un recorrido diferente fue el de Rolando Jiménez, quien habiendo estado en un alto cargo como dirigente poblacional, cuenta que “en las primeras protestas de 1983, cuando estaba en la Jota [Juventudes Comunistas], la sexualidad estaba en la mochila”.

"Cuando llegué a Chile, era lo más fome y gris que había, era terrible. Un desierto de sentido y del deseo. Una huevá milica terrible”, cuenta Pantoja.

El conocido líder del Movimiento de Integración Homosexual (Movilh) también llegó a esa primera reunión en la Corpo. En la década de los 80 había sido dirigente territorial del Partido Comunista, siendo relegado en Rio Frío, al noroccidente de Puerto Montt, en donde tuvo ocasión de intimar con un joven lugareño. Fue su primera relación con otro hombre. “Recién ahí entendí que era posible vivir con otro ser humano, una relación de pareja y que era absolutamente normal”- reflexiona hoy Jiménez, en entrevista con Interferencia.

Jorge Pantoja también llegó a ese primer evento en la Corpo. Su experiencia era distinta, al haberse criado en Caracas, luego del exilio de su familia. Cuenta que ya en 1983 tomó contacto con organizaciones homosexuales del mundo de la cultura en la capital venezolana, en donde pese a la represión sexual, “las manifestaciones públicas de deseo homosexual no eran tan ajenas a la vida cotidiana; en cambio, cuando llegué a Chile, era lo más fome y gris que había, era terrible. Un desierto de sentido y del deseo. Una huevá milica terrible”, cuenta.

Como Pantoja es psicólogo se vinculó a colectivos de atención en salud, desempeñándose como clínico en el Centro Integral en Salud (CIS), próximo a la Clínica Chiloé, que daban apoyo a presos políticos recién liberados y retornados del exilio. Al mismo tiempo comenzó a hacer voluntariado en la Corpo, ofreciendo terapia a jóvenes con VIH, junto a Roberto Pablo, un profesor de arte que hacía teatro callejero, quien también llegó al primer encuentro. Luego, Pantoja pidió prestado el local del CIS para ampliar las terapias a personas cero positivas, alternando funciones en ambos espacios.

La Corpo y la posterior expulsión de los activistas políticos

La Corpo se había constituido en julio de 1987 como una agrupación dedicada a enfrentar la expansión del VIH/SIDA. Gustavo Hermosilla, uno de sus fundadores, cuenta que surgió luego de la muerte de Edmundo Rodríguez, un profesor quien fue el primer caso conocido de una persona con VIH que murió en Chile, lo que sucedió en agosto de 1984.

“Su muerte produjo terror en nuestro grupo de amigos, además que se empezaron a morir varios de ellos”-rememora Jorge Pantoja. El desamparo provocó la necesidad de juntarse. El espacio fue el departamento de una pareja de amigos y así comenzaron a establecer contacto con biomédicos del sistema sanitario, con el objetivo de obtener información y discutir formas de enfrentar la pandemia.

Rolando Jiménez llegó allá en 1989. “Yo venía del mundo de la política. Era un animal político desde que militaba en la Jota, a los 27 años, y para esa fecha estaba viviendo con mi pareja en La Pincoya”- cuenta.

Un posterior financiamiento de los cuáqueros les permitió arrendar la primera sede en Porvenir 464, en donde comenzaron a realizar talleres para difundir el uso del condón y abrir espacios para la ayuda de personas cero positivas.

Rolando Jiménez llegó allá en 1989. “Yo venía del mundo de la política. Era un animal político desde que militaba en la Jota, a los 27 años, y para esa fecha estaba viviendo con mi pareja en La Pincoya”- cuenta. Jiménez recuerda que en la organización eran casi todos hombres, “algunos muy efusivamente homosexuales para mi gusto, para lo que yo conocía en esa época. Había una pura mujer”.

Hermosilla cuenta que cuando llevaban cinco años de funcionamiento decidieron hacer actividades de celebración, durante una semana. “Dentro de esas actividades hubo un taller de derechos civiles. Todo ese taller fue el origen del Movilh”- recuerda. La actividad contó con un abogado que expuso sobre derechos humanos y culminó con un show de transformismo hecho por Víctor Parra, uno de los integrantes.

Cuando terminaron las actividades ya estaban convencidos de la necesidad de instalar en la sociedad chilena una reivindicación política de las disidencias sexuales. Así comenzaron a armar una propuesta a quienes estaban a cargo de la Corpo para crear un área de trabajo, pero cuando estaban a punto de presentarla fueron convocados por la directiva, encabezada por el periodista estadounidense Tim Frasca, junto a Gustavo Hermosilla y Richard Villarroel. “Llegamos a la reunión y nos echan la bronca. Que qué nos creíamos, si acaso nos queríamos tomar la Corpo y nos expulsaron”, cuenta Jiménez.

Ruiz, quien también fue citado, recuerda que el argumento principal fue que “no era posible que una organización estuviera dentro de otra organización. La mayoría de los integrantes de la Corpo eran homosexuales, pero tenían el rollo de asumir el tema gay”.

Hermosilla, por su parte, reconoce que “al principio me opuse. Para mí era sólo prevención del VIH. Después con el tiempo lo acepté, luego de razonar mis propios mitos, pero en esa época creíamos que nuestro plan era contra el VIH”.

“En una organización no pueden vivir dos. Ustedes se tienen que ir porque no es el propósito de esto. No hay espacio para el mundo gay acá”- les dijo Hermosilla.

El estreno público del Movimiento de Liberación Homosexual fue en la marcha convocada por organizaciones de derechos humanos para el primer aniversario del Informe Rettig, el 4 de marzo de 1992.

La disputa también entrañaba los diferentes caminos de vida que los había llevado a la Corpo, cuyos primeros integrantes eran principalmente de sectores medios y con contactos con biomédicos. En cambio, activistas como Ruiz o Jiménez, provenían de partidos con experiencia política en la lucha contra la dictadura en la periferia de la capital.

“Mis compañeros tenían experiencia partidista a diferencia de nosotros”, cuenta Hermosilla. Por su parte, Jiménez piensa que “tal vez los asustó el lenguaje políticamente confrontacional que teníamos. Mi lenguaje en ese momento, en que veníamos saliendo de una dictadura, puede que haya sido demasiado politizado”.

Tiempo después, los de la Corpo pidieron una reunión para abuenarse, pero -según cuenta Hermosilla- los expulsados “nos mandaron a la chucha. Ellos ya eran la vedette en los 90 y nos trataron muy mal”.

Pantoja, por su parte, considera que la salida de la Corpo, si bien fue dolorosa, “fue la necesaria diferenciación de los movimientos”.

Estreno en la marcha por el primer aniversario del Informe Rettig

El estreno público del Movimiento de Liberación Homosexual fue en la marcha convocada por organizaciones de derechos humanos para el primer aniversario del Informe Rettig, el 4 de marzo de 1992. Para el evento llevaron unas máscaras diseñadas por Roberto Pablo, las que acompañaron con velos “que venían a simbolizar a nuestros detenidos desaparecidos”- rememora Ruiz.

“Muchos veníamos de nuestros trabajos, yo de la oficina -prosigue Ruiz-. Llegamos a la marcha con el lienzo enrollado, nos pusimos las máscaras y el tema fue cuando lo abrimos”.

Eran sólo 15 militantes homosexuales, quienes extendieron una pancarta con letras negras sobre una tela blanca que decía: “Por nuestros hermanos caídos. M♀♀VILH Movimiento de Liberación Homosexual”.

“Cuando la gente se empezó a dar cuenta de que éramos maricones se alejaron, nos dejaron casi solos”- recuerda Ruiz. “Pusimos el lienzo al final de la marcha. El último lote se arrancaba de nosotros.”- cuenta Jiménez.

No pocos decían “qué tienen que ver los maricones con los derechos humanos”, agrega Ruiz. Sin embargo, la dirigenta Alicia Lira salió en su defensa.

Pantoja recuerda que marchó sin máscara y que personas que en ese momento iban pasando se comenzaron a sumar, como Susana Peña, integrante del colectivo Ayuquelén; el diseñador Ricardo Oyarzún y el artista Roberto Zuluaga.

Al final de la marcha eran unas 50 personas.

Quien en esa oportunidad arribó al activismo fue el periodista Víctor Hugo Robles, conocido posteriormente como el Ché de los Gays. El mismo cuenta que fue a la marcha y al ver los activistas con máscaras y el lienzo “sentí que era el grito de la selva. Me sumé a la protesta en forma inmediata con la convicción de que era el pedacito que me faltaba. Los de los derechos humanos como que se corrían y al final veías realmente a los colas marchando a la cola”.

Como los medios de prensa dieron realce a la aparición del movimiento homosexual, varios en las organizaciones de derechos humanos estaban indignados. Ruiz recuerda que estuvo a cargo de contactarse con estas agrupaciones y tuvo que enfrentarse a Eduardo Artés, quien reclamaba que cómo era posible que los homosexuales aparecieran en el segundo lugar de los convocantes.

No pocos decían “qué tienen que ver los maricones con los derechos humanos”, agrega Ruiz. Sin embargo, la dirigenta Alicia Lira salió en su defensa. “Ella tenía una perspectiva de derechos humanos bastante amplia. Nosotros planteamos que el tema de la identidad también pertenecía a los derechos humanos, pero no había esa profundidad y entendían el tema solo en relación a los desaparecidos y los presos políticos”, comenta.

Para la segunda marcha de los derechos humanos participaron los travestis y -según cuenta Robles- “a todos los del Movilh nos llamó la atención la furia de nuestras compañeras. Pero si algunas estábamos impresionadas, otras estaban atacadas. Cuando después hicimos la evaluación de la marcha, el ala conservadora del movimiento planteó la inconveniencia de mostrar este rostro de la homosexualidad, lo que ya demostraba los primeros síntomas de las grandes discusiones que atravesarían el movimiento: la integración del VIH, el género y la homofobia interna que cruzó la historia del Movilh”.

"Más que pedir derechos, el fin de la discriminación estábamos luchando por decir somos humanos, somos parte de la humanidad, una demanda bien básica. Pero ese era realmente el estado de la situación”, reflexiona Robles.

“Después de esa marcha asumimos ya que teníamos que organizar una marcha solos”, cuenta Ruiz.

El 28 de junio de 1995 una marcha que recorrió desde la salida del Instituto Nacional hasta el cerro Santa Lucia fue la primera caminata autónoma del movimiento. Marcharon por la vereda y escoltados por la policía. No eran más de treinta esta vez, entre ellos Pedro Lemebel, quien junto a Robles portaban un lienzo que decía “Somos una realidad humana”.

El mismo Robles hoy reflexiona “respecto del estado ideológico y de lucha conceptual que estábamos dando. Más que pedir derechos, el fin de la discriminación estábamos luchando por decir somos humanos, somos parte de la humanidad, una demanda bien básica. Pero ese era realmente el estado de la situación”.

A diferencia de la ocasión anterior, esta vez la noticia no apareció en ningún medio masivo. Solo una publicación le dio toda la contratapa con fotografías en colores: la Revista de Investigaciones de Chile.

Próximamente dos nuevos capítulos de esta saga.

Comentarios

Añadir nuevo comentario