El fallecimiento el pasado 14 de enero de Benjamín Mackenna (88 años), líder histórico de Los Huasos Quincheros, provocó una oleada de opiniones y testimonios en redes sociales y la prensa. La sección Culto de La Tercera, por ejemplo, presentó una antigua entrevista realizada por ese diario en 2017 bajo el titular “Nunca mezclamos la música con la política, nunca”, causando indignación entre los internautas más a la izquierda. Hubo quienes salieron en su defensa, como el cantante Óscar Andrade, quien aseguró que la discografía asociada a la Unidad Popular sobrevivió a la mano dura golpista sólo gracias a las gestiones de Mackenna.

La cuestión de los funcionarios civiles de la dictadura cobra con Benjamín Mackenna un cariz único, cultural, ya no exclusivamente político o humanitario. Sin embargo, su caso no ha sido observado en su dimensión histórica y crítica efectiva. Para ilustrarla, quisiéramos contrastar algunos datos y elementos de juicio en torno a la identificación de Mackenna y su conjunto musical con el régimen pinochetista y las implicancias estéticas y políticas de la cultura huasa en su versión quinchera.

La agrupación se formó en 1937 bajo el influjo de Los Cuatro Huasos, conjunto fundado en 1927 a imitación de símiles preexistentes como Los Huasos de Pichidegua y los de Chincolco. Surgieron en la escena criollista de Santiago, ciudad que ya acogía una vibrante escena del espectáculo y una industria cultural en forma. A diferencia de la gran mayoría de sus colegas, Los Cuatro Huasos eran de excelente situación social. El repertorio que presentaban en teatros, y que registraron en producciones discográficas, provenía de sus parientes de alcurnia o eran recopilaciones de los inquilinos empleados en las haciendas familiares, como afirmaron Eugenio y Catalina Rengifo en su libro Los Cuatro Huasos. Alma de la tradición y del tiempo (Catalonia, 2008).

El mundo quinchero exalta una arcadia hispánica y católica, donde los subalternos -rotos, inquilinos y chinas- cultivan una tradición común, hábitos comparables, una misma fe y celebran en la fiesta campesina el compromiso que consagra esta estructura imperturbable, a cuya cabeza se halla el huaso cantor y guitarrero.

Si bien el cuarteto no fue pionero en adoptar el atuendo criollo para entonar cuecas y tonadas, sí lo fue en adoptarlo como símbolo de la aristocracia de Chile central. Sin embargo, la expresión huasa no fue atributo exclusivo de los “futres”. El folclor desde temprano incorporó a músicos de todo origen social, formados muchos de ellos en los teatros costumbristas y obreros de inicios del siglo 20, cercanos a ámbitos eminentemente populares, incluso a posiciones políticas reivindicativas de lo popular. Referentes como Raúl Gardy y Pablo Garrido, entre otros muchos, contribuyeron al imaginario campesino desde una sensibilidad izquierdista y ciudadana, y en base a una concepción del folclor como patrimonio orgullosamente arraigado entre los sectores populares.

Ante este panorama, Los Huasos Quincheros tomaban la posta, pero por sobre todo compartían con Los Cuatro Huasos una identidad y una posición de clase. Los herederos renovaron el sonido y el repertorio clásicos, se volcaron decididamente hacia el bolero, explotaron un estilo distintivo de la guitarra popular chilena -cultivado por Humberto Campos y otros virtuosos-, situándose entre las agrupaciones mejor consolidadas de los años 40 y 50.

Así, el conjunto contribuyó a una nueva modernidad folclórica, elevando la identidad huasa como el más alto emblema de chilenidad. Sin embargo, el protagonismo corralero en adelante sería disputado por una novedosa recreación de la cantora campesina -con Margot Loyola, Violeta Parra, Gabriela Pizarro y muchísimas artistas más- y por los conjuntos de proyección folclórica, para transformarse finalmente en un referente a la vez indispensable y repelente para los juveniles movimientos del Neofolklore y de la Nueva Canción Chilena. La evolución de la escena folclórica situaba irremediablemente a Los Huasos Quincheros en un polo conservador.

A la larga, la estética quinchera terminaría fuertemente asociada a la vieja hacienda del valle central, una institución heredada de épocas coloniales. Recortándose sobre un paisaje bucólico, el mundo quinchero exalta una arcadia a ratos hispánica y católica, donde los subalternos -rotos, inquilinos y chinas- cultivan una tradición común, hábitos comparables, una misma fe y celebran en la fiesta campesina el compromiso que consagra esta estructura imperturbable, a cuya cabeza se halla el huaso cantor y guitarrero.

El estado de las cosas es natural y, sobre todo, ajeno a cualquier conflicto. En contraste, frente a la coyuntura revolucionaria de Chile a inicios de los setenta, la estética descrita proveyó un contrapeso a la subversión animada por la organización obrera, campesina y estudiantil, por partidos de masa e ideologías contestatarias. La música que acompañó la conmoción revolucionaria subvertía un orden claro para el conservadurismo tradicionalista, y después del golpe de Estado de 1973, del corporativismo pinochetista, ambos bien representados por Los Huasos Quincheros.

Las afinidades estéticas entre el cuarteto y el régimen de Pinochet eran evidentes: su arte suprimía el caos y restituía una patria cimentada en un orden conservador y tradicional. Los Huasos Quincheros de este modo pueden ser apreciados como una agrupación política, aunque en este caso más en base a connotaciones e interpretaciones que a acciones y agendas concretas. En este sentido, valga mencionar que su discografía posterior al golpe incurriría en un discurso muy oficialista, particularmente en tres álbumes, A don Manuel (1974), Canto a mi patria libre (1975) y Los Conquistadores (1979).

Pero más allá de estas evaluaciones críticas, en el plano de los hechos la posición política de Benjamín Mackenna nos parece infinitamente más trascendente. Su implicación con la dictadura, sin embargo, no debería ser asumida como la posición oficial del conjunto, en cualquiera de sus muchas formaciones, décadas antes o décadas después de los hechos aquí señalados. No conocemos todos los antecedentes. En ese sentido, Mackenna ha defendido legítimamente -consideramos- el carácter apolítico de la agrupación.

“Este gobierno [el de Pinochet en 1974] quiere que la canción chilena sea una sola. No comprometida, sino sólo con los valores de nuestra patria (…) Si aparecemos ligados a quienes nos dirigen, es porque compartimos plenamente las metas y los enfoques que ellos dan a nuestro folklore”, afirmó Mackenna a La Segunda el 11 de septiembre de 1974.

Como ante cualquier caso comparable, surgen preguntas e inquietudes. Una que nos apremia es: ¿puede realmente una actividad cultural resultar ajena a las dimensiones económicas, políticas y sociales de la realidad que la sostiene? Una pregunta así, para distintas tradiciones académicas, alude al clásico e irreductible dilema de arte/vida que, en casos como el de Mackenna, se expresa a través de los discursos y las actitudes que buscan “separar” al artista de su obra. Para no pocos, se vuelve una necesidad imperiosa recurrir a esta estrategia, que, de perogrullo, no es exclusiva de ninguna posición política en particular. Sin embargo, en casos como éste el ánimo no es siempre artístico. Puede venir más bien de la presión ejercida por la historia y la memoria del régimen y su deriva posdictatorial.

A poco de conmemorar el quincuagésimo aniversario del golpe de Estado, queremos sopesarlo a la luz de los hechos. Información confirmada, por ejemplo, señala que Benjamín Mackenna colaboró con labores represivas. En noviembre de 1973 participó de una legendaria reunión celebrada entre el secretario general de Gobierno, coronel Pedro Ewing, y el Sindicato de Folkloristas. Su presidente entonces era Héctor Pavez, quien en una extensa carta narró al comunicador y gestor René Largo Farías, en el exilio, que Mackenna atendió el encuentro en representación de una oficina estatal. Describió asimismo cómo la autoridad castrense definió la música que no se debía interpretar ni programar: “nada de flauta, de quena, ni charango porque se identificaban con la lucha social”, recordó después Pavez. Al final, a los folcloristas se les amenazó con que serían vigilados “con lupa”.

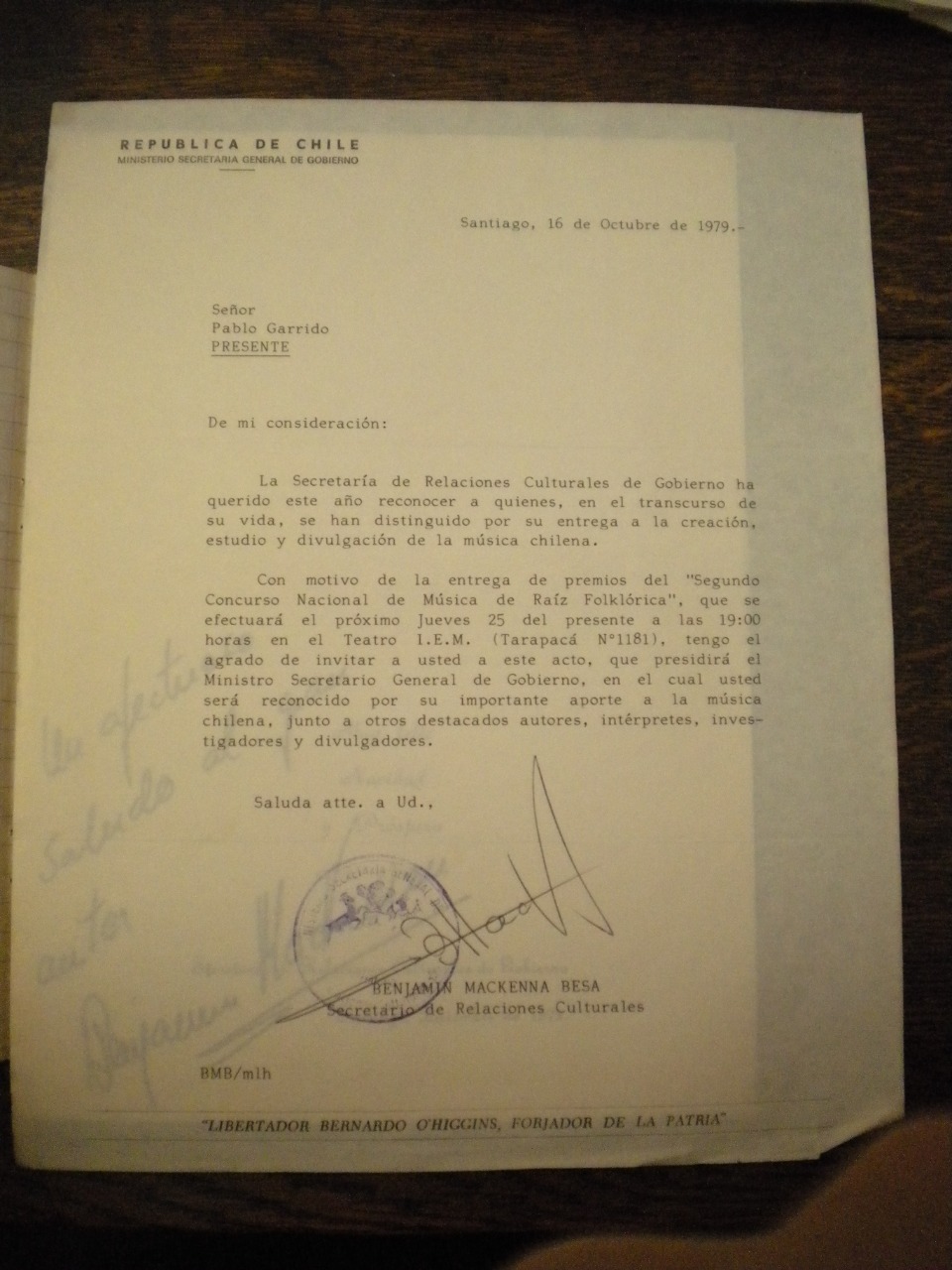

fondo_pablo_garrido_departamento_de_musica_facultad_de_artes_de_la_universidad_de_chile.jpeg

Ewing sostuvo reuniones posteriores con responsables de sellos discográficos, obligándoles a dejar de grabar, editar y publicar música “que atentara contra la nueva institucionalidad”. Como consignó la periodista Marisol García en un reportaje de La Nación en 2006, Ewing enfáticamente ordenó que se dejara de difundir folclor nortino.

Los sellos publicaron circulares indicando los discos que debían salir de circulación, “respondiendo a la autocensura ordenada por la junta”, según afirma Karen Donoso en su investigación Cultura y dictadura. Censuras, proyectos e institucionalidad cultural en Chile, 1973-1989 (Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2019).

A propósito, en redes sociales ha circulado un testimonio donde se sindica a Mackenna como responsable de instruir personalmente a los sellos discográficos borrar las cintas máster de artistas asociados a la Unidad Popular. De hecho, en su carta Pavez confirma esta información, indicándole a Largo Farías que “[…] en Odeon está Mackenna, el Quinchero fascista; alma y guía espiritual artístico de la Junta”.

Al día de hoy, los archivos de la Secretaría General de Gobierno siguen clasificados. Se trata de la única oficina y posterior ministerio cuyos documentos no figuran en el Archivo Nacional. No nos ha sido posible pues constatar con fuentes cuáles fueron los quehaceres concretos que Mackenna atendió en representación del régimen dictatorial.

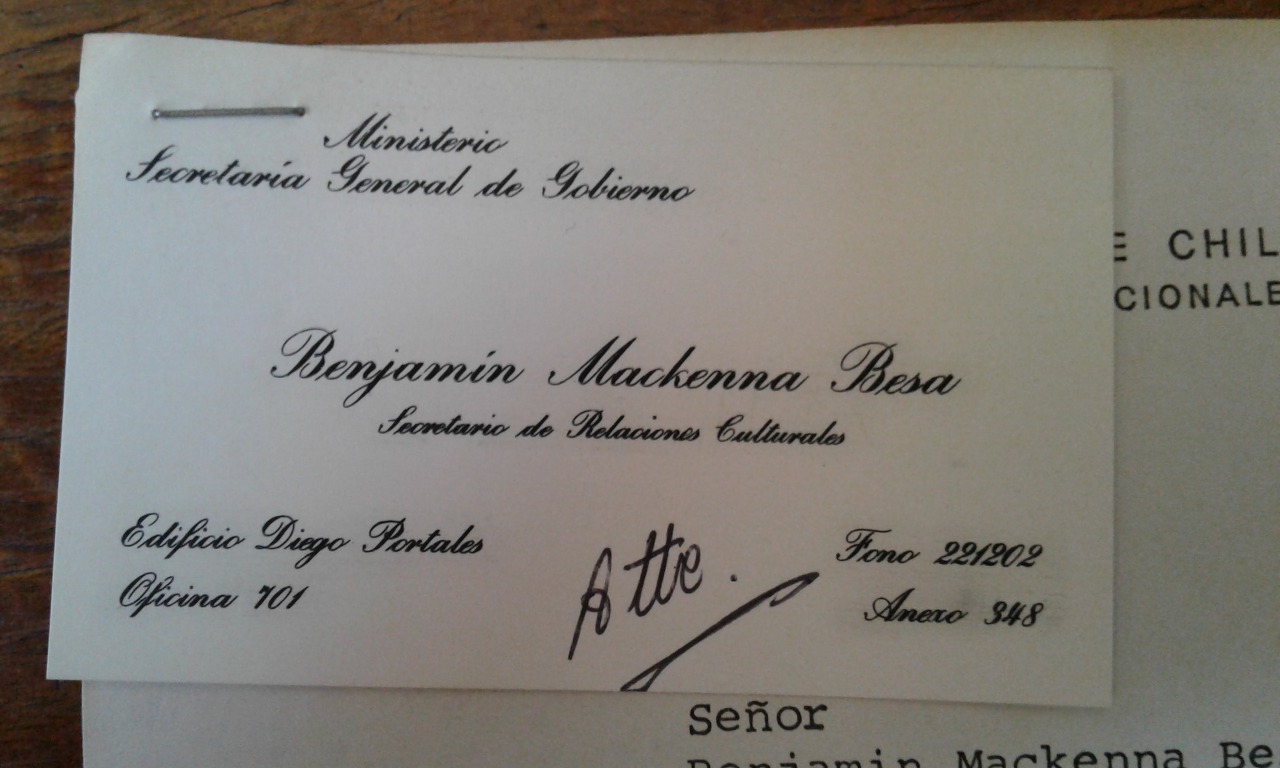

Sólo hemos fijado documentalmente que fue asesor de la Secretaría de la Juventud en 1975, y luego productor de Televisión Nacional y secretario de relaciones culturales, entre 1977 y 1979. En calidad de secretario fue que patrocinó y organizó varias actividades apegadas a su propia versión del folclor: el subsidio de iniciativas particulares -como festivales o concursos de composición- o el impulso político a campañas mucho más ambiciosas, como la promulgación del decreto ley que declaró a la cueca danza nacional en septiembre de 1979.

fondo_pablo_garrido_departamento_de_musica_facultad_de_artes_de_la_universidad_de_chile_2.jpeg

En las décadas siguientes, Mackenna elaboró un discurso público sobre el argumento de que todos los cargos fueron ocupados a título estrictamente personal. Buena parte de estas ideas quedaron registradas en el libro Historia de Los Quincheros (1977) -que publicó el escritor Ignacio Vicuña-, y en la monografía de Cristián Guerra, Los Quincheros, tradición que perdura (1999). Con este argumento eximía a su agrupación de una eventual identificación con la derecha política. La idea quedaba reforzada cuando insistía en que Los Huasos Quincheros eran apolíticos. Sin embargo, durante el mismo periodo en que Mackenna colaboró con la censura y la destrucción de acervos, como el archivo de Odeón, el conjunto musical participó de distintas campañas oficiales orientadas a blanquear la dictadura.

1974

Postergada una gira al extranjero aquel mismo 11 de septiembre de 1973, el grupo se incorporó inmediatamente al Comité de Recreación de las Fuerzas Armadas. Inició un ciclo de conciertos en apoyo del proceso de “Reconstrucción Nacional”. En octubre presentó en el Teatro Oriente el programa “Chile canta con...”. En noviembre participó del evento “Concierto para la Reconstrucción” en el Teatro Municipal y organizó el Primer Concurso de la Canción Tradicional Folklórica Chilena, en Radio Minería. El certamen pretendía llenar el vacío dejado por el Festival de Viña del Mar -que en 1974 no tendría competencia folclórica, por cierto- e iniciar un festival “auténticamente chileno”.

Al día de hoy, los archivos de la Secretaría General de Gobierno siguen clasificados. Se trata de la única oficina y posterior ministerio cuyos documentos no figuran en el Archivo Nacional”.

Luego, entre abril y mayo de 1974, Los Huasos Quincheros realizaron una gira por Europa como representantes oficiales en misión de diplomacia cultural. En ese tramo fue que, mientras ensayaban en una sala de Frankfurt, un grupo de refugiados chilenos se presentó ante el recinto a protestar. Finalmente, ingresaron y destruyeron sus instrumentos y vestuarios, hecho que obligó al conjunto a cancelar la gira.

A pesar del altercado, en junio volvieron a Alemania como parte de la delegación oficial enviada a la Copa Mundial de Fútbol. Y en septiembre participaron de las celebraciones del golpe de Estado en el Parque Bustamante en Santiago. El grupo exhibió su compromiso con la dictadura en más de una ocasión. Basta con consultar las muchas versiones de su clásico El patito chiquito que han quedado registradas.

Para el primer aniversario del golpe, el diario La Segunda publicó una entrevista con el líder de los Huasos Quincheros. En ésta, Mackenna afirmaba que “ahora la cosa es absolutamente distinta [al gobierno de la Unidad Popular]; este gobierno quiere que la canción chilena sea una sola. No comprometida, sino sólo con los valores de nuestra patria y ponerla a un nivel mundial digno y de importancia”, dijo. “Si aparecemos ligados a quienes nos dirigen es porque compartimos plenamente las metas y los enfoques que ellos dan a nuestro folklore”.

Cuando Mackenna aseguraba en la entrevista a La Tercera en 2017 que su trabajo oficial le tomó apenas año y medio, mentía En un sentido similar, la reserva de neutralidad política para Los Huasos Quincheros es baja, al menos para la época de la dictadura. Todo este panorama de datos sueltos y conjeturas se ha complicado por la falta de claridad documental, testimonial y jurídica que ha sido uno de los lastres de la dictadura. En el caso de Mackenna, se trata de un funcionario de choque y de fuertes convicciones reaccionarias que en 1988 figuraba orgullosamente en la franja del Sí a la continuidad de Pinochet.

* Karen Donoso Fritz es historiadora, docente y gestora cultural; Ignacio Ramos R. es historiador, crítico y docente.

Comentarios

En Frankfurt no fueron

Siento orgullo de Benjamin

De nuevo...los buenos y los

Siempre se supo que los

Deseo leer los artículos

Son pobre gente rencorosa

Y como Tellier , Carmona ,

Don Benjamin Mackenna, Q.E.P

Cero objetividad en este

Fue Violeta quien dijo de

Benjamin Mackenna...un

Un grupo folklórico que nunca

La izquierda sigue saboteando

Que artículo más resentido.

a 50 años y todavia hay

Los Quincheros son momios, se

Hola busqué información

Añadir nuevo comentario