Este jueves 21 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria contra el Estado de Chile por violar los derechos humanos de al menos 135 mapuche en 1992. Según la resolución, el Estado es responsable de transgredir derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la libertad de expresión y asociación, la igualdad y no discriminación, y el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas.

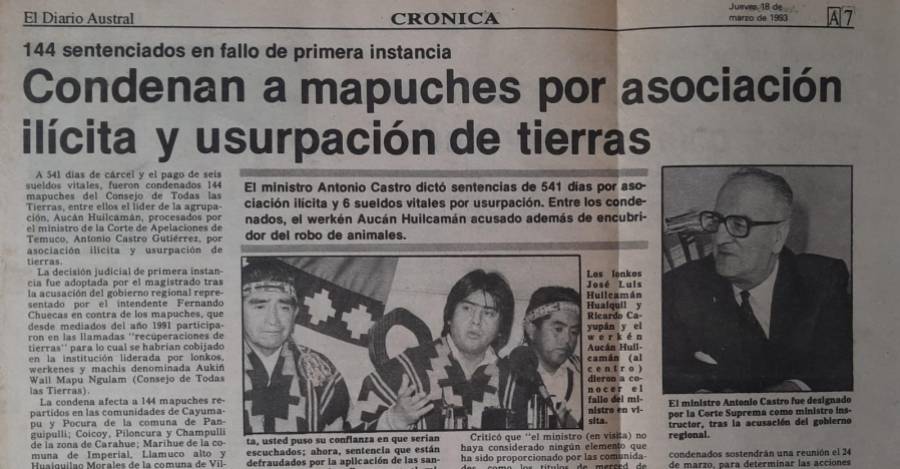

En 1992, durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin, las autoridades presentaron 11 querellas contra mapuche, impulsadas por el entonces intendente de la Araucanía, Fernando Chuecas, y el exministro del Interior, Enrique Krauss. Estas acciones llevaron a la detención de más de 140 personas, entre ellas Aucán Huilcamán Paillama, quien permaneció seis meses privado de libertad.

386659910_848167443509159_386624867129772109_n.jpg

La represión derivó en una denuncia presentada el 18 de septiembre de 1996 por el Consejo de Todas las Tierras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el documento, el abogado defensor Roberto Celedón argumentó que las ocupaciones pacíficas de tierras realizadas ese año, como parte de protestas sociales, fueron injustamente criminalizadas. Estas acciones, consideradas legítimas en el marco de derechos reconocidos por la Constitución chilena y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, fueron sancionadas como delitos penales.

Recién en octubre de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó la audiencia del caso en contra del Estado de Chile, interpuesta por la agrupación Consejo de Todas Las Tierras o Aukiñ Wallmapu Ngulam (AWNg).

La denuncia ante la CIDH se ingresó en 1996, donde acusaban que el juicio en Chile no tuvo un debido proceso, y que estuvo marcado por un trato discriminatorio y racista.

A 32 años de los hechos, el tribunal internacional determinó que en el caso “Huilcamán Paillama y otros Vs. Chile” el proceso penal estuvo marcado por "sesgo discriminatorio, prejuicios y la idea preconcebida de ilegitimidad" hacia el Consejo de Todas las Tierras y comunidades mapuche. Igualmente, señaló que estas acciones configuraron la criminalización de protestas pacíficas en demanda de "soluciones a los reclamos permanentes relacionados con la problemática agraria que ha afectado al Pueblo Mapuche", añade el documento.

Como parte de las medidas ordenadas por la Corte, el Estado chileno deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, difundido en medios de comunicación “de amplia circulación nacional, tanto en español como en idioma mapudungun” y publicarla en un sitio web oficial.

Además, se ordena al Estado de Chile adoptar una serie de medidas de reparación tras su condena por violaciones a los derechos humanos de mapuche en 1992. Entre las disposiciones destacadas, se incluye la implementación de mecanismos para dejar sin efecto las sentencias condenatorias relacionadas con el caso, si así lo solicitan las víctimas o sus familiares. Del mismo modo, indica que el Estado deberá eliminar de los registros públicos cualquier antecedente penal, policial u otra información asociada al proceso judicial objeto de la condena internacional.

De acuerdo al documento, el Estado chileno deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional tanto en español como en idioma mapudungun.

Asimismo, la sentencia subraya la necesidad de implementar planes de capacitación permanentes dirigidos a funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público o Fiscalía “con el fin de erradicar el uso discriminatorio del Derecho Penal con base en el origen étnico de las personas”.

La composición de la Corte para esta sentencia estuvo encabezada por la jueza Nancy Hernández López (Costa Rica) como presidenta, junto a los jueces Rodrigo Mudrovitsch (Brasil), Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia), Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México), Ricardo C. Pérez Manrique (Uruguay) y Verónica Gómez (Argentina). La jueza Patricia Pérez Goldberg, de nacionalidad chilena, se abstuvo de participar en este caso conforme a lo establecido en los artículos 19.1 y 19.2 del reglamento de la Corte.

Comentarios

La justicia tarde y llega.

Añadir nuevo comentario