La minería y la metalúrgica cuprífera, el capital bancario y mercantil son elementos importantes, entre los factores que gestaron la guerra civil de 1891. Pero, los decisivos son: la agricultura, poseedora del poder ejecutivo, el salitre, que era la producción fundamental (costeaba el presupuesto), y en la clase obrera, que finalmente es quién produce mercancías y extrae minerales.

La agricultura tuvo dos características notables en la época. En la zona austral se profundizó, definitivamente, la concentración de la propiedad, y en la Patagonia se inició el mismo proceso.

El latifundio chileno no era, ni es, un cuerpo único e integral. Dividido en grupos rivales, suelen ser, a veces, cordiales entre sí, pero mayormente eran (son) recíprocamente agresivos. Es una enemistad creada por diferencias entre sus intereses particulares. El federalismo de Infante es un síntoma. La división política entre agrarios, liberales y conservadores, otro. Una parte era proveedora del mercado interior, en carne seca (charqui), cereales y vino; luego es proteccionista y dispuesta a mantener precios elevados en sus mercancías e impedir, por consecuencia, la concurrencia comercial extranjera.

La otra parte se dedicaba principalmente a la exportación de trigo y con anterioridad a la harina; luego por la necesaria compensación internacional recíproca, era y es librecambista. Además existía otra causa divisoria: la de carácter social; unos se consideran aristócratas y herederos delos mayorazgos coloniales, los santiaguinos, ta1quinos y penquistas; los otros eran los nuevos ricos de la Araucanía y los conquistadores de Tierra del Fuego. Balmaceda y O'Higgins, agricultores progresistas, a un lado y los partidarios de la "Comuna Autónoma" como Manuel José Irarrázaval, por el contrario.

Estas distintas corrientes del latifundismo tenían su representación política. Para conservar u obtener la hegemonía en el gobierno, buscaban aliados e incluso en determinados instantes solían representar la acción constructiva, el futuro general del progreso y aún su vanguardia. Así, por ejemplo, O'Higgins era un agricultor, que murió como tal en su hacienda de Montalbán en el Perú y fue un patriota de gran estilo; Balmaceda, agricultor del centro, simbolizó la revolución industrial que los mineros debían al país. Eran agricultores que objetivamente representaban el porvenir capitalista moderno. Se ha hecho abstracción, en general, de la calidad de terratenientes de ambos. Me parece un error. En realidad sus debilidades con las fuerzas regresivas del tradicionalismo monárquico en uno y la imposibilidad de llevar a cabo en la revolución industrial, en el otro, provienen de su extracción social. Sus rivales José Miguel Carrera y José Francisco Vergara, no sólo representaron la fracción más activa del capitalismo de la época sino que también, políticamente, tanto Carrera como Vergara eran más avanzados, unidos al pueblo y con una visión más democrática del porvenir de Chile.

Balmaceda, en calidad de representante ejecutivo de una fracción agraria, actuó en dos direcciones con el fin de profundizar el sistema capitalista de la tierra: las obras públicas de fomento agrícola y la continuación intensiva de la entrega del suelo a nuevos propietarios, tanto en la Araucanía como, prolongando la misma política económica, en la Patagonia.

Las obras públicas consistieron, mayormente, en vías de comunicación agraria: los ferrocarriles de Angol a Traiguén, de Renaico a Collipulli, y a Victoria; contratos para construirlos a Valdivia y Osorno, un ramal a Cauquenes, otro a Constitución; el viaducto del Malleco; los puentes sobre el Laja y el Bío-Bío, etc. La cooperación del ejecutivo a los agricultores sureños tuvo consecuencias económicas y políticas: los favorecidos no eran, desde luego, la totalidad de los agricultores; eran la fracción de latifundistas sureños, el grupo de Arístides Zañartu, los trigueros de Chillan y además los contratistas de obras públicas.

En cambio, el otro grupo latifundista del centro del país, dirigido por el senador por Talca, Manuel José Irarrázaval, se consideraron perjudicados. El político Irarrázaval llegó a exigir en calidad de compensación la "Comuna Autónoma"; medida que, de haber sido hecha efectiva, entregaba el mando de las provincias a los propietarios regionales, en desmedro del interés nacional; pues, la autonomía debía ser financiada con los fondos provenientes de la minería. (2) Concretamente era destruir la solidez del gobierno y de sus medidas generales en todo el país. El presidente Balmaceda se opuso con éxito. De inmediato Irarrázaval y los suyos tomaron partido en la más activa oposición. Otra compensación rechazada, fue la hecha al proyecto de Agustín Ross y los banqueros para efectuar la conversión metálica del papel moneda por medio de sus intervenciones comerciales. De haber sido aceptada, hubiera arruinado a los terratenientes progresistas, generalmente hipotecados y con grandes deudas en los bancos. El régimen papelero es, históricamente, en Chile, una eficaz arma para reducir las deudas a billetes desvalorizados y baratos, poder cancelar las hipotecas o préstamos con billetes de un constante menor valor. Es en suma un negocio lucrativo para el deudor y un desfinanciamiento para el acreedor. Este es el interés de los agricultores emprendedores de nuevas obras hidráulicas o partidarios del uso de la maquinaria agrícola que, para efectuar grandes siembras o regadíos artificiales, deben recurrir al crédito. Otra causa que explica su posición inflacionista papelera es sencilla: los productos de exportación conservan un precio internacional, relativamente estable, pagado en divisas o monedas internacionales dadas. En cambio, la deuda contraída por el agricultor es, generalmente, en moneda nacional, billete, permanentemente depreciada en su valor, y en igual condición favorable se encuentra la inversión de capital variable o salarios, estos últimos pagaderos en papel moneda y de una estabilidad media más o menos constante, resultando, la inflación del papel, un negocio para el agricultor.

Las deudas y salarios eran canceladas con el mismo número de pesos, pero en realidad desvalorizados. Un ejemplo de la relación y situación dependiente de los agricultores constructivos con los bancos, lo da a conocer la propia historia privada de Balmaceda, en la época en la cual los banqueros imponían sus condiciones en el gobierno. "Siendo campesino se empeñó en abrir un canal para ampliar el riego de sus tierras y lo cogieron del cuello los bancos y los intereses que equivalían a amarrar de pies y manos a un hombre de iniciativas propias". Este canal es el de "Las Mercedes" que bordea el cerro San Cristóbal. Otro ejemplo concreto lo constituye el del fundo "Colicheu" de propiedad de los Zañartu (Arístides y Enrique, su hijo). Con el fin de librarse de las deudas, el hijo del consejero de Balmaceda recurrió a la moratoria de las deudas raíces. Tanto Balmaceda como Zañartu tenían la misma característica social: eran parte de la fracción progresista de los agricultores, adquirían deudas para costear sus esfuerzos, para mejorar sus cultivos y aumentar sus siembras. Naturalmente defendían sus intereses. Los defendieron patrocinando medidas legales a su favor. Medidas que favorecieron a todos los agricultores en la misma situación. Es importante recordar que la acción gubernativa de Balmaceda y muy posterior de Zañartu, contribuían a acrecentar la capacidad productiva de la nación.

Eliminación de los antiguos habitantes.

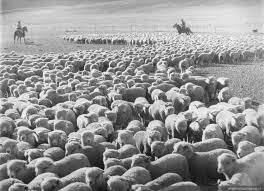

Thomas Moro en su "Utopía" narra la existencia de un singular país donde las ovejas se comían a los hombres. Ese imaginario país era Inglaterra. Marx, el más nutrido historiador de la vida verdadera de las naciones y de sus hombres, entre otros temas alusivos escribió las líneas del epígrafe del libro y también la frase siguiente: "El pastoreo expulsó a los habitantes de Escocia... Una parte fue arrojada definitivamente de las islas, el resto empujado a las ciudades industriales con el fin de transformar las tierras de labrantío en pastizales para la crianza de ganados".

En la época de la invasión de la China Septentrional por los mongoles, su "Gran consejo" discutió si no sería conveniente exterminar a todos los habitantes del país y transformarlo en un vasto campo de pastoreo. La historia de Gran Bretaña y de la China tiene su paralelo más cruel y efectivo en el territorio chileno de Magallanes y en la provincia argentina de Río Negro. "Nihil novum sub sole", diría un historiador escéptico aficionado al latín.

La historia de la producción ovejera y de la propiedad agraria en la Tierra del Fuego comienza en 1875, año en el cual el gobernador del territorio, don Diego Dublé Almeyda cedió la Isla Isabel al comerciante inglés Enrique Reynard. Este trajo 300 ovejas de las Malvinas o Falkland a su nueva propiedad. La rápida aclimatación del ganado multiplicó el número de cabezas. El fructífero resultado dio lugar a la inmediata ambición. Pronto, nuevos propietarios magallánicos y nuevas importaciones de ovejas aparecieron como consecuencia del éxito del iniciador. En 1887, una comisión oficial, presidida por Alejandro Bertrand, informó al gobierno que existían ya 40.000 cabezas.

El rendimiento comercial de la lana abrió la codicia general en la zona. Y bajo el gobierno de José Manuel Balmaceda, capitalista agrario por excelencia, se aplicó el mismo sistema de entrega de tierra efectuado en la Araucanía; pero en una superficie territorial muy superior, dando origen a la gran propiedad patagónica. La creciente demanda de la lana dio lugar a la formación de grandes capitales y concesiones.

Las dos principales fueron las otorgadas a José Nogueira y a un señor Wherhann. De un millón y 233.000 hectáreas respectivamente.

La concesión Nogueira fue otorgada el 9 de junio de 1890. Posteriormente se legalizó como sociedad anónima. Es la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, aportando la familia de Nogueira las concesiones y Duncan Fox los capitales. El capital de formación fue de un millón doscientos cincuenta mil pesos. Por medio de nuevos remates, concesiones y reavalúos creció hasta tener un capital de cuatro millones de libras esterlinas.

El precio medio de costo pagado al Estado por cada hectárea fue cancelado con un peso. Entre los propietarios más notorios puedo citar a la esposa y el cuñado de Nogueira, Sara y Mauricio Braun; José Montes, Enrique Schoeder, José Menéndez y Francisco Campos. Entre sus bienes merece recordarse la famosa Estancia Cerro Castillo, la mayor del mundo, y con los más productivos suelos ganaderos y agrícolas de la Patagonia. La suma de las propiedades, adquiridas en remates, en arriendo y en concesiones, abarcan las dos terceras partes de los terrenos más aptos y de más fácil acceso de toda la zona.

jose-nogueira.jpg

Sigue en importancia la concesión Wherhann, constituida en sociedad anónima comercial bajo el nombre de Sociedad ganadera Gente Grande, con un capital declarado de un millón cien mil libras esterlinas.

Entre las cláusulas de organización de ambas concesiones, existe una, estampada en los contratos emitidos por el gobierno de Chile, que indica, como condición obligatoria: "el capital de explotación debe ser nacional por lo menos en el ochenta por ciento". El respeto a esta obligación lo podemos conocer por los siguientes datos aportados por el publicista Manuel Chaparro Ruminot.

Sociedad Gente Grande

Capital inglés 66,6%

Capital chileno 33,4%

Sociedad Tierra del Fuego

Capital inglés .... 50,28%

Capital chileno 49,72%

De acuerdo al Decreto Ley constitutivo, se puede terminar o expropiar legítimamente toda concesión o remate de propiedades fiscales por incumplimiento de sus cláusulas obligatorias, cláusulas estipuladas en forma precisa y definida.

La nación recibiría una riqueza hurtada al patrimonio chileno. Es interesante observar que, a pesar del gran número de accionistas que forman las dos sociedades, el control económico corresponde a una sola familia en la parte chilena y a un solo grupo financiero en la parte británica.

El Banco de Tarapacá, controlado por North, Harvey y Cía., tuvo gran participación en las concesiones. Parece que la cláusula obligatoria, que exigía el 80 por ciento del capital chileno, proviene de las divergencias por el salitre entre el gobierno y el especulador inglés. Debo recordar, que este banco se llamó posteriormente Anglo-Sudamericano y hoy (en 1958), Londres y América del Sur.

Un famoso proceso por derechos de sucesión de un concesionario inglés Mr. Donald Munro, fallecido sin herederos, fue llevado adelante, en forma fraudulenta, por el señor Francisco Campos gerente chileno del Banco de Tarapacá, sucursal de Rio Gallegos (Patagonia Argentina). Este caballero que era, también, vice cónsul británico, en el mes de abril de 1901, trató de engañar a los magistrados con falsificaciones y herederos falsos- Esta estafa pública la impidieron la justicia y el gobierno argentinos. Como dato informativo puedo agregar que este “caballero” se casó con doña María Menéndez Behery. Sus descendientes se apellidan, naturalmente, Campos Menéndez.

la_familia_menendez_behety.jpg

Magallanes, más propiamente Punta Arenas, era anteriormente sólo un puerto de recalada para la navegación entre Europa y el Pacífico, Fundado como presidio, fue una vez centro de un famoso motín. Era, por su situación geográfica, un punto de abastecimiento y refugio invernal de cazadores de nutrias y lobos, flotas balleneras y buscadores de oro; en resumen, de aventureros y presidiarios. Hombres audaces sin hogar. formaban una población siempre dispuesta a la orgía y al juego.

Los proveedores de alcohol, mesas de juego y mujeres, para estos residentes temporales de Punta Arenas, fueron los primeros en descubrir la riqueza potencial del suelo de Tierra del Fuego. Los aventureros buscaban la fortuna inmediata, la moneda fácil de ganar para gastarla rápidamente; la posibilidad de la diversión. Audaces, arriesgaban la vida o en los temporales o en la soledad y el aislamiento de esa quimera, el oro de los lavaderos. En cambio, sus proveedores eran pacientes comerciantes que acumulaban centavo a centavo.

Establecidos en la región, conocieron la feliz experiencia de Reynard; despreciada por los aventureros, pero codiciada por ellos. Negociantes meticulosos, mantenían buenas relaciones.

Vivían en Magallanes permanentemente, por lo que tomaron contacto con las autoridades. Solventes, tenían crédito en las casas importadoras de Valparaíso: en Duncan Fox, en Gibbs o en Williamson Balfour. Ordenados y buenos pagadores, tenían excelentes antecedentes bancarios en el Banco de Tarapacá. Con estas armas, débiles individualmente frente al revólver decidido del buscador de oro; pero más poderosas en definitiva, pues, con ellas se compran los aventureros en la sociedad capitalista. Con esas dos armas, las incruentas y las mortales, pudieron apoderarse totalmente de las tierras, cubrirlas de ovejas: enriquecerse.

El dinero obtenido en los “boliches" hizo el primer paso. La venalidad de algunos funcionarios, la codicia del mercader británico y el crédito ban-cario hicieron otra parte. La pólvora de los aventureros, el resto.

Eliminación de los antiguos habitantes

Las tierras patagónicas estaban pobladas por numerosas tribus de onas y tehuelches. Los primeros habitaban la Tierra del Fuego. Los últimos la Patagonia continental. Su existencia constituyó para los nuevos propietarios tanto un peligro jurídico como un peligro comercial.

Un riesgo jurídico grave: existían tanto en Chile como en la Argentina, bien o mal aplicadas, leyes de "residencia y reducción indígena". Los salesianos y maestros primarios se dedicaban a civilizar a los aborígenes y con la cultura podrían exigir la aplicación de la legislación protectora. Un peligro comercial: la escasez natural de alimentos hizo que a los indígenas, que antes vivían de la caza y de la pesca, les resultara más fácil de coger y más sabrosas las ovejas. Y las mataban; son "guanacos blancos", decían.

Y es así como comienza una de las exterminaciones de seres humanos más completas conocidas en el orbe. La destrucción en masa y sistemática de las dos razas aborígenes ha sido total. No existen estadísticas de la cantidad de indios que vivían en 1890, año fatal para los onas y tehuelches. Su número debe haber sido bastante elevado para que fueren necesarios 15 años de continuos asesinatos hasta poder eliminarlos por completo. Los detalles cronológicos son imposibles de investigar después de transcurridos tantos años.

Entre los cazadores de indígenas, los más conocidos son cuatro ingleses: Islop, Bond, Macklenan y Munro. Me han narrado, aunque no puedo confirmarlo, que doña Sara Braun era campeona de tiro, boleadora y lazo. Islop estaba al servicio de la Sociedad explotadora de Tierra del Fuego. Macklenan (alias “Chancho colorado”) de José Menéndez. Bond, a quien pagaba mejor. Munro se hizo millonario.

Mister Bond narraba, a quien soportaba escucharlo, que debido a su coraje fue ascendido a capitán .de una cuadrilla de cazadores. En los primeros tiempos se les cancelaba a los asesinos una libra inglesa por cada par de orejas de indios muertos, pero, como entre los subordinados había algunos temerosos de Dios, se limitaron a desorejar a los infelices.

sara_braun.jpg

Descubierta esta treta; los patrones exigieron, para retribuir el trabajo, cabezas completas, testículos y otros órganos vitales. El historiador francés M. H. Lelong da a conocer la siguiente teoría eutanásica de Bond: "Los indios son como los pumas, declaraba, cuando cachorros son agradables; pero, una vez que crecen, se transforman en bestias feroces y lo mejor es masacrarlos inmediatamente".

Macklenan, un escocés siempre ebrio de whisky, era el más refinado para gozar viendo correr sangre humana. José María Barrero, un abogado hispano argentino, en su libro "La Patagonia trágica", (joya de rara bibliografía, gracias a los precios pagados por los interesados en destruirlo), narra algunas cacerías hechas en el silencio de las llanuras patagónicas por este individuo. Después de grandes promesas de paz, propagadas por intermedio de abundantes emisarios enviados a las tolderías, reunió un parlamento de amistad, semejante a los utilizados en la Araucanía, en el cual, como representante del terrateniente, propuso, con el fin de despejar la estancia de José Menéndez, su patrón, el siguiente "modus vivendi": deberían evacuar, definitivamente los campos dedicados al pastoreo; en cambio, los indígenas deberían cazar guanacos verdaderos, que él cambiaría, por una cantidad suficiente de "guanacos blancos" para su alimentación.

Aceptadas estas condiciones, Macklenan organizó un banquete en la playa de Santo Domingo, para celebrar la paz. "Asáronse vaquillones, ovejas y corderos en cantidad asombrosa; se entregaron cajones de licores a granel. Y cuando los indígenas estuvieron cansados, ebrios y hartos, desde los cerrillos que bordean la playa, el capitán de caza de Menéndez, apostado con sus cazadores, barrieron fuego graneado con armas de repetición sobre aquellos indefensos: mujeres, niños y hombres desnudos y desarmados. Terminó la matanza, cuando ningún objetivo de tiro dio señales de vida".

No hace mucho tiempo (poco antes de 1958) fue descubierto en Spring Hill (Manantiales) un cementerio cuyas osamentas alcanzan a unos 500 individuos. El origen del cementerio reside en el festín que tuvo una tribu ona con una ballena envenenada dejada como carnaza, en la playa, para consumo de sus habitantes.

Otra hazaña de guerra es conocida por medio de una fotografía publicada por el "Álbum misionero salesiano”, editado en la Tipografía Salesiana de Turín en 1907, con la siguiente inscripción: "Quest' instantanea-di alcuni cacciatori di indi nelIa Terra del Fuoco la meglio comprendere le miseri condizioní deí Fueghini e la grandezza dei benefici loro apportati daí missionari salesiani". Esta fotografía ha sido reproducida por Borrero y por la revista católica de Buenos Aires "Nuestra acción" del 14 de noviembre de 1926 (en el número diez y nueve). Instantánea tomada con la absoluta Indiferencia de los asesinos profesionales, seguros de su Impunidad.

Borrero narra el acontecimiento de la siguiente manera: "En el paraje denominado "Punta María" una cuadrilla de cazadores, compuesta de tres austríacos y un italiano, sorprendió a una familia ona; eran veinticinco personas, entre hombres, mujeres y niños, que al ver a sus perseguidores y presuntos verdugos huyeron, pudiendo refugiarse en una anfractuosidad del terreno, que parecía un reducto inexpugnable. Desde allí y a golpes de flecha, arma débil y casi inútil ante las carabinas de precisión que sus perseguidores esgrimían se defendieron por espacio de 24 horas hasta que éstos se retiraron desapareciendo".

-"Era una estratagema de guerra. Acosados por el hambre y empujados por la sed salieron de su refugio los pobres indios y ganándoles los otros sorpresivamente la retaguardia, empezaron a cazarlos "a ojeo" no terminando su bestial labor hasta dar fin de casi todos ellos".

estancia-ovejera.jpg

El conocido publicista católico Constancio Vigil, autor de "El Erial", escribió: "A un civilizado le robaron los indios un caballo. Para vengarse, se dirigió a la toldería próxima a la misión y mató a todos los ancianos y niños que no pudieron huir. En una estancia se envenenaron doce ovejas con estricnina y cuantos indios participaron en el festín murieron. El capataz de un establecimiento, al verse repudiado por una india, agarró a su tierno hijito y levantándolo en alto, diciendo: "Si no quieres venir conmigo, mato a tu hijo".

¡No iré! -Exclamó la india. El hombre lo estrelló contra una piedra. Sacó después un cuchillo y dijo: "Si no vienes te mato". ¡No iré, rugió la infeliz! El criminal cortó su carne como la de una res, en la cara, en el cuerpo, en las piernas, hasta que la pobre se desplomó en sangre".

El historiador don Gonzalo Bulnes cuando era ministro plenipotenciario de Chile en París, en la época de la "Exposición universal de 1889", intervino en un episodio "comercial" de estos cazadores. Cogieron una familia ona, la embarcaron enjaulada, declarándola antropófaga. Los exhibieron como espectáculo exótico en la Exposición. Colocados en una carpa adecuada, entre rejas, casi desnudos, los alimentaban con carne cruda para satisfacción de los buscadores de novedades curiosas de ultramar. El espectáculo terminó cuando el antropólogo salesiano Fray José María Beauvoir, en jira de placer, los encontró. Indignado recurrió al diplomático chileno. Bulnes protestó en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. Como resultado volvió a Chile parte de la familia ona, el resto había muerto víctima del salvajismo de los empresarios.

indios-onas-llevados-a-paris.jpg

En agosto de 1895 el Gobernador Manuel Señoret, utilizando tropas bajo su mando, aprisionó 165 onas, habitantes de la región llamada Bahía Inútil, a los cuales subastó públicamente en Punta Arenas, dando lugar a protestas periodísticas en el diario "La Unión" de Valparaíso, "El Chileno"y "La Ley" de Santiago. Señoret en castigo fue trasladado a Talcahuano.

En el monumento a Hernando de Magallanes, en Punta Arenas, se ve adherida a la base de la estatua, una placa que dice:

A Hernando de Magallanes

José Menéndez

Homenaje a su "igual", el gran navegante, rendido por el gran despoblador de la Tierra del Fuego, a su descubridor.

En el cementerio de la misma ciudad, existe un mausoleo de mármol negro, importado especialmente del Uruguay, por dentro cubierto de vitraux, que reproducen las catorce estaciones de Jesucristo, repujado en oro y piedras preciosas, al igual que la cobertura de su cúpula. En él se encuentra depositado el esqueleto del “esforzado luchador magallánico” don José Menéndez Behety, que es visitado (en 1958), cada mañana, por su viuda Teresa Montes.

Comentarios

Añadir nuevo comentario