Hace cuatro años detectábamos como equipo #DEEP-PUCV ataques coordinados y constantes en redes sociales que afectaban reputacionalmente a la recién instalada Convención Constitucional, liderada entonces por Elisa Loncón. Hoy, cuatro años después, en plena carrera presidencial, estamos ante un escenario similar.

Hoy vemos nuevamente, en el marco de una campaña electoral, que en el mundo de las redes sociales se activan bots, trolls y ‘odiadores’ para generar desde el anonimato digital un clima de opinión que enrarece el ambiente político y, sobre todo, que hace daño. De eso se trata, en definitiva: de dañar discursiva y comunicacionalmente opciones políticas e incidir así en un proceso democrático, intoxicándolo.

Si el 2022 ese “ambiente de desorden informativo” (una suma de desinformación y discurso de odio) afectó a la Convención Constitucional y su propuesta de nueva Constitución para Chile, hoy está afectando la campaña presidencial. En ambas ocasiones los ataques provienen, fundamentalmente, del mundo de las redes sociales y también en ambas ocasiones los blancos preferidos de la violencia digital son liderazgos de mujeres: Loncón, Jara, Matthei.

Estar ahora -cuatro años después- enfrentando un escenario similar que sin duda afecta la salud democrática de nuestro país, permite preguntarnos ¿por qué estamos nuevamente donde mismo? ¿Por qué otra vez el mundo de las redes sociales es noticia y afecta negativamente una campaña electoral? ¿En cuatro años más ocurrirá lo mismo, o quizá será aún peor?

Son múltiples las respuestas posibles y de diversa naturaleza. Por ejemplo, es evidente que no se han tomado medidas regulatorias, que no hay políticas públicas que lo prevengan, que hay sectores políticos a los que les encanta la desinformación, etc. Nosotros ensayaremos una respuesta desde la perspectiva netamente comunicacional. Y ésta es tan simple como compleja: en época de campañas electorales las redes sociales pueden ser tremendamente efectivas, si son bien gestionadas.

Su efectividad radica en su capacidad de, por un lado, crear un clima social y, por otro, involucrar activamente a amplias audiencias con estrategias de campaña diseñadas por los comandos.

Es, en definitiva, un asunto de costo-beneficio.

En un país como el nuestro en el que está absolutamente desregulado el contexto de las plataformas y de todos los servicios digitales que actúan como intermediarios, en el que sectores políticos se oponen incluso a la formación de una Comisión contra la Desinformación e incluso la denuncian ante el Tribunal Constitucional, hacer ‘inversión’ política en las redes sociales y, particularmente, en la gestión del odio y propagación de fake news que generan alto ‘engagement’ en los usuarios, es un negocio sencillo y barato, por lo mismo, rentable y efectivo.

Cuando los datos hablan

Como equipo interdisciplinario de la PUCV llevamos 8 años (2017-2025) monitoreando campañas electorales en redes sociales (primarias, presidenciales y también las constitucionales). Siempre hemos podido comprobar que las redes sociales juegan un papel crucial en la expresión social y política de la ciudadanía y marcan las campañas. Pero en el caso de los plebiscitos esto fue especialmente notorio. En el de entrada (25 de octubre de 2020) y primero de salida (4 de septiembre de 2022), Facebook, Instagram y Twitter/X explotaron en contenidos alusivos al proceso, cientos de miles de usuario y millones de comentarios se generaron en ese contexto, y la actividad digital se incrementaba exponencialmente en la medida que se aproximaban las fechas de la elección misma.

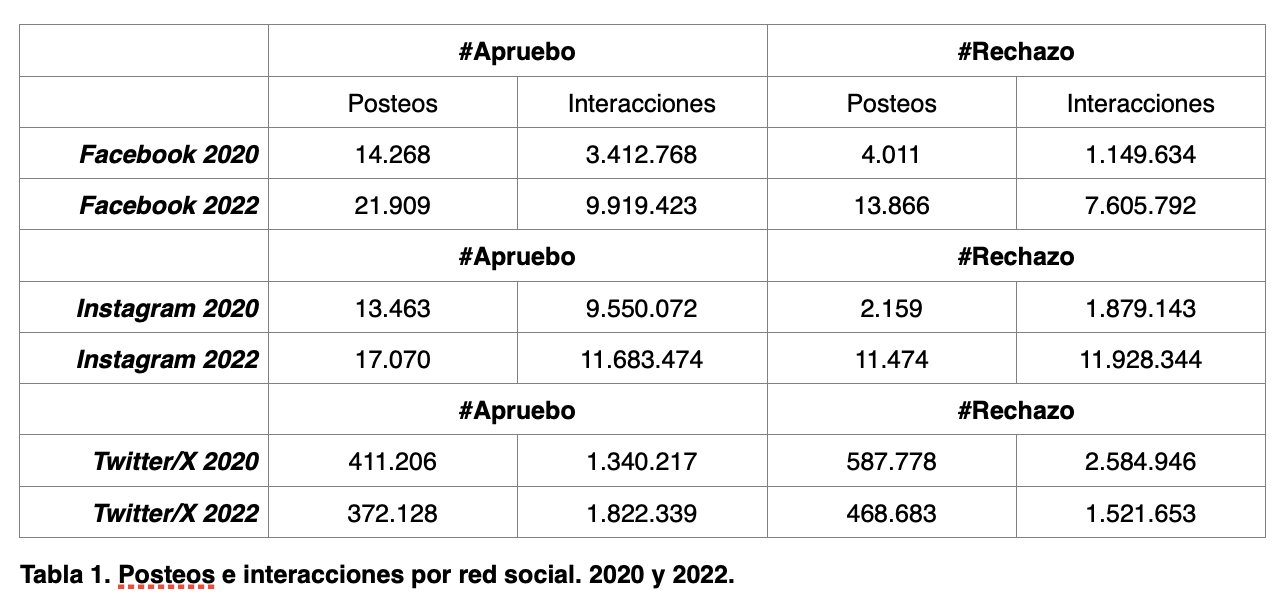

Para medir la efectividad de las campañas en redes, recolectamos, procesamos y analizamos durante las campañas por el Apruebo o el Rechazo en las tres plataformas mencionadas datos de usuarios, correspondientes a cinco meses antes de la realización de los plebiscitos y hasta un día después del evento electoral. Estos datos los organizamos en 2 categorías:

[a] posteos: corresponden al volumen bruto de mensajes publicados en cada red social, acompañados por los hashtags #Apruebo o #Rechazo;

[b] interacciones: corresponden a las acciones que realizan otras cuentas frente a un contenido en particular, como dar me gusta, compartir y comentar.

Como se ve en la Tabla 1, entre el plebiscito de entrada y de salida hubo un aumento enorme en el flujo en las redes sociales, relacionado con las opciones Apruebo/Rechazo. Por ejemplo, las interacciones que la opción #Rechazo generaba en Facebook durante el 2020, dos años después se sextuplicaron, al pasar de 1.149.634 a 7.605.792. Más extremo aún fue ese crecimiento en Instagram, donde el #Rechazo pasó de una moderada actividad de 1.879.143 interacciones en 2020, a una de casi 12 millones, dos años después.

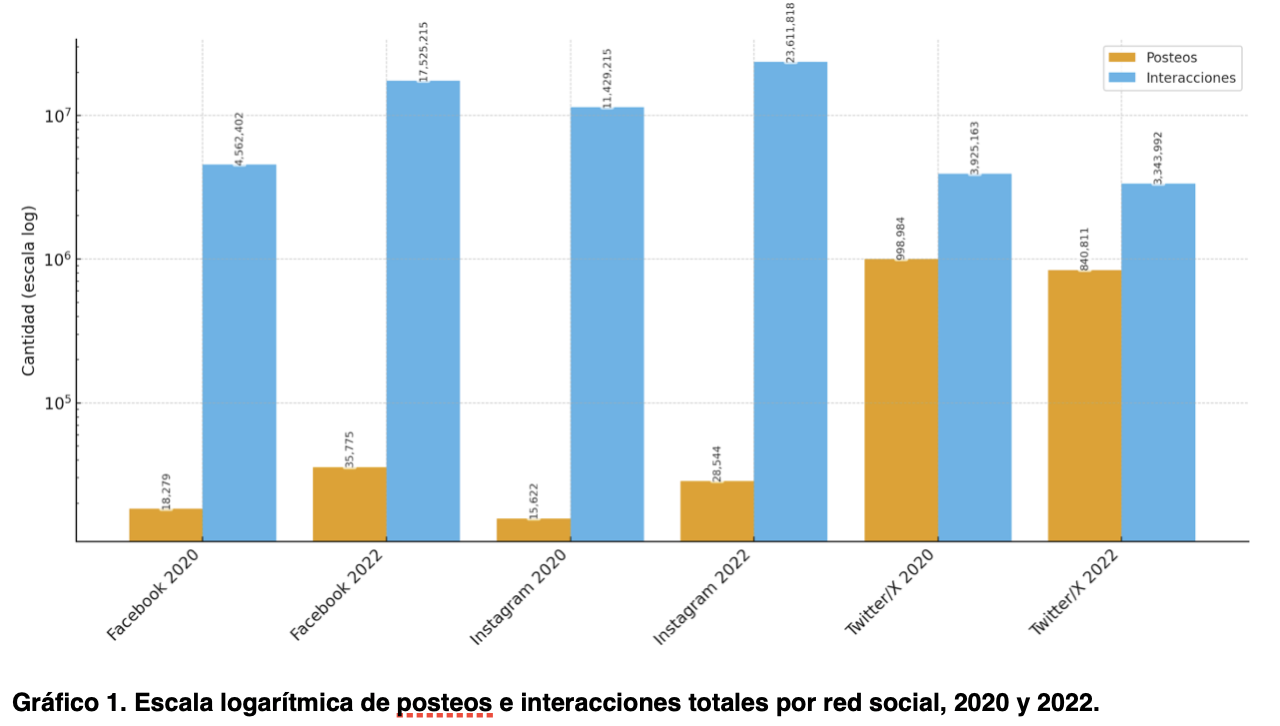

Si bien Twitter/X lideró como espacio virtual la discusión social de la élite y de los medios mainstream, incidiendo en su agenda, en el período analizado por nosotros lo realmente llamativo es el notable aumento del uso de Facebook y, sobre todo, de Instagram con fines políticos y, sobre todo, por los defensores del #Rechazo. Esto último no solo se ve en el número de posteos brutos, sino que se ve claramente en la cantidad de interacciones que generaron las publicaciones. Es muy llamativo observar cómo la interacción que los posteos logran generar en FB e IG aumentan de un plebiscito a otro, y como, en cambio, X se mantiene en su nivel. Para mayor claridad, el Gráfico 1 representa esta información en una escala logarítmica, dada la diferencia de las magnitudes, y nos permite comparar la relación entre posteos e interacciones por plataforma y por año.

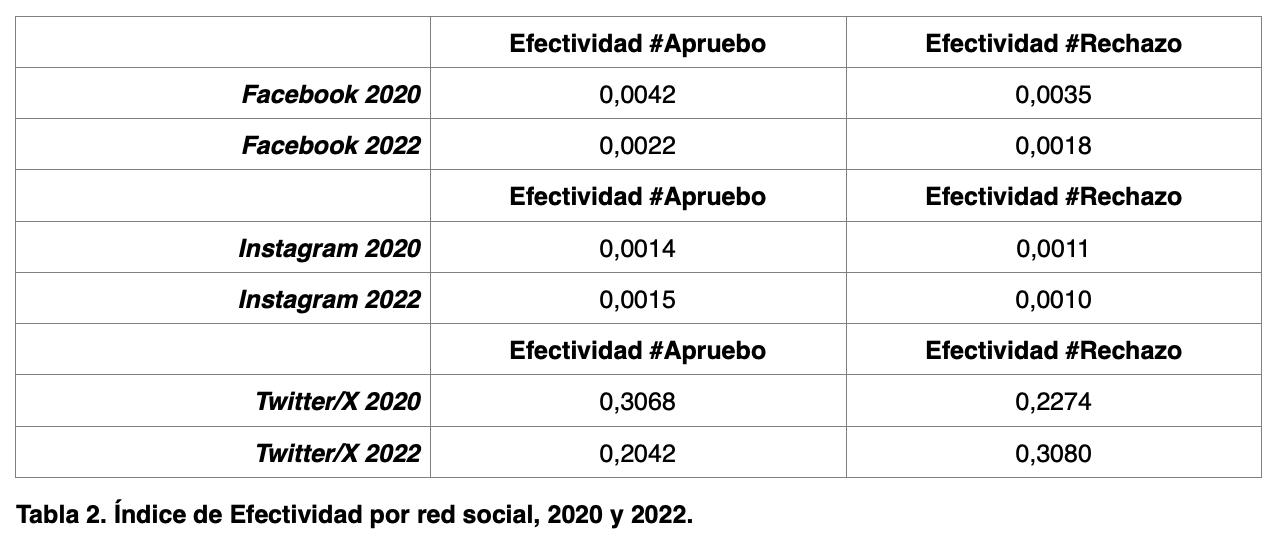

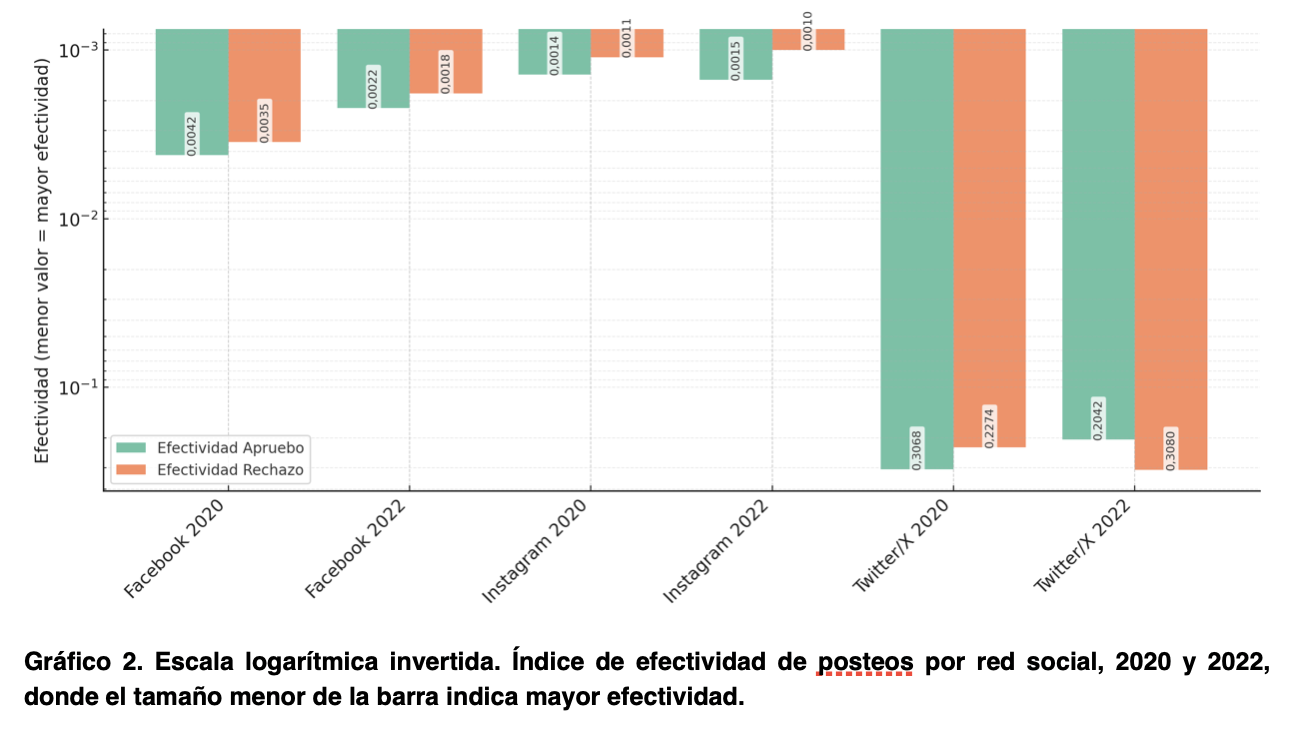

Algo que llama la atención de esta imagen es que pareciera haber una menor efectividad en la viralización de contenidos en la red Twitter/X. Ante ello hicimos un sencillo ejercicio de cálculo: dividimos la cantidad de posteos por la cantidad de interacciones. El resultado de esta métrica genera lo que denominamos ‘Índice de Efectividad’ de un posteo, en donde un valor cercano a 1 da cuenta de una menor viralización, pues implica que 1 posteo tuvo 1 interacción (es decir. 1/1=1), en cambio, un número más cercano a 0 indica una mayor efectividad, pues implicaría que 1 posteo tuvo múltiples interacciones (por ejemplo. 1/158=0,0063).

Estos valores confirman la sospecha. La ya saturada red Twitter/X fue dejada de lado y parece haber una apuesta por redes utilizadas de forma masiva, pero hasta ese momento en Chile, menos politizada. Para ver esto con mayor claridad, presentamos el Gráfico 2, donde mientras menor es el tamaño de la barra, mayor es el nivel de efectividad comunicacional. Representamos así la efectividad de los posteos a través de una escala logarítmica invertida, en la que los valores más pequeños indican una mayor efectividad.

En síntesis, nuestros datos demuestran dos cosas:

a) Las redes sociales son muy efectivas en campaña, pues logran el involucramiento de los usuarios en la difusión de los mensajes a niveles exponenciales. Si son bien manejadas, sin darte cuenta, tú mismo eres un bot que propaga información, real o falsa.

b) La gestión comunicacional del #Rechazo parece haberse dado cuenta de lo anterior. Siempre logró ser más efectiva que el #Apruebo y fue capaz de dirigir su atención desde Twitter/X en el segundo plebiscito, a Instagram y Facebook.

Es decir, los mismos sectores que hoy son acusados públicamente de difundir y propagar desinformación en redes sociales para intoxicar la campaña presidencial, fueron los más efectivos en la gestión comunicacional de la campaña 2022, donde se selló la suerte constitucional de nuestro país. Mientras odiar, mentir, engañar, ofender y hacer daño salga gratis, siempre será un buen negocio para quienes gusten de ese tipo de campañas, ya que, aunque duela admitirlo, pueden ser tan tóxicas como efectivas.

***Pedro Alfaro-Faccio, académico y Director del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje PUCV; miembro del equipo #DEEP-PUCV

***Pedro Santander, académico de la Escuela de Periodismo PUCV; Director del equipo #DEEP-PUCV, Demoscopía Electrónica del Espacio Público.

Comentarios

Supongamos que este es el

Excelente análisis! Aunque

Añadir nuevo comentario