Desde mediados del siglo XIX, Chile recibió espectáculos provenientes de Estados Unidos que diversificaron el entretenimiento popular. Acróbatas, compañías de minstrels que caricaturizaban a la población afroamericana y exhibiciones de animales exóticos llenaron teatros, pabellones y plazas. Estos espectáculos, llegados principalmente desde la costa del Pacífico, incluían presentaciones circenses, números de magia y prestidigitación, además del Blackface Minstrelsy, un género que, aunque despertó curiosidad, también reforzó prejuicios y jerarquías raciales.

Ese es el viaje que propone el artículo “Acróbatas, minstrels y animales: presencia, recepción e impacto de la cultura popular estadounidense en Chile durante la segunda mitad del siglo XIX”, escrito por los académicos Daniel Domingo Gómez y Jan Koplow, y publicado en la Revista Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esta investigación, que luego pudo seguir profundizándose gracias al financiamiento del Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, reconstruye un capítulo poco explorado de la vida cultural chilena a través de un análisis de la prensa entre 1850 y 1900, revelando la circulación y el impacto de espectáculos de origen estadounidense en el país.

Para analizar este fenómeno, los investigadores consultaron diversas colecciones de prensa. En la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Chile revisaron diarios como El Mercurio de Valparaíso y El Ferrocarril; en Perú trabajaron con ejemplares de El Comercio del Instituto Riva Agüero; y complementaron su estudio con periódicos estadounidenses disponibles en bases digitales como la Library of Congress, la California Digital Newspaper Collection y la Illinois Library.

Esto debido a que la prensa fue un elemento clave en la circulación de ideas y expresiones artísticas durante el siglo XIX, funcionando como puente para el intercambio intelectual y motor de una incipiente globalización cultural. En Chile, los periódicos locales no solo informaban sobre acontecimientos internacionales, sino que también acercaban al público productos culturales procedentes de Estados Unidos.

Los investigadores consultaron prensa en la Biblioteca Nacional de Chile, en el Instituto Riva Agüero de Perú; y periódicos estadounidenses en bases digitales,

Uno de los casos más emblemáticos hallados en la investigación es la novela La cabaña del Tío Tom (Uncle Tom’s Cabin), de Harriet Beecher Stowe, una poderosa denuncia contra la esclavitud. Publicada originalmente por entregas en el diario abolicionista estadounidense The National Era entre junio de 1851 y abril de 1852, alcanzó gran popularidad tras su edición en libro, con más de trescientas mil copias vendidas en su primer año. Apenas unos meses después, entre marzo y junio de 1853, El Mercurio de Valparaíso ofreció a sus lectores la traducción en formato de folletín, acercando este debate internacional a la sociedad chilena.

El estudio también revela espectáculos que hoy parecen sorprendentes o incluso impensados. En 1859, por ejemplo, el domador Eugene Callahan presentó en Viña del Mar y Santiago un show con siete osos, incluidos dos “grizzlies de la Sierra Nevada de California”. Según El Ferrocarril, una osa negra vestida de seda y con “pantaloncitos bordados” bailaba la polka al compás de la música, mientras “el domador yanki” jugaba, luchaba y danzaba con los demás animales, despertando asombro y curiosidad entre el público.

imagen_1.png

Un vacío historiográfico

La investigación revela que la historiografía sobre la circulación cultural entre Estados Unidos y Chile ha centrado su atención principalmente en el siglo XX. Aunque existe interés por el auge de las artes escénicas en Chile durante ese período, los estudios suelen estar marcados por una visión europeizante de la cultura y el arte, mientras una amplia diversidad de expresiones y tradiciones populares quedaba relegada a un plano secundario, pese a su relevancia para distintos sectores sociales.

En paralelo, desde la década de 1830, Estados Unidos vivía un notable auge en el mundo del entretenimiento, que se convirtió en un negocio rentable para artistas, representantes y empresarios. La creciente popularidad de estos espectáculos derivó en una competencia intensa, lo que llevó a muchas compañías a buscar nuevos mercados en otros países, escapando de la saturación local y encontrando en América Latina audiencias frescas y escenarios menos disputados.

Los autores indican que las audiencias valoraban el talento y la valentía de los artistas, pero también cuestionaban prácticas deshumanizantes.

El estudio confirma que la prensa, los puertos y los teatros latinoamericanos del siglo XIX actuaron como verdaderas zonas de contacto cultural. Estos espacios no solo facilitaron la circulación de espectáculos, sino que también sirvieron para construir imaginarios colectivos y reafirmar identidades, tanto de los artistas como de las comunidades receptoras. En este proceso, intérpretes, públicos, empresarios, autoridades y periodistas desempeñaron el papel de mediadores, tendiendo puentes entre mundos diversos y distantes.

Sin embargo, los investigadores advierten que existieron también barreras idiomáticas y culturales que, en ocasiones, generaron distancia entre las compañías y el público. La sociedad chilena no fue un mero receptor pasivo: mostró una actitud crítica y reflexiva que influyó directamente en los grupos visitantes. Esto se reflejó en modificaciones a los espectáculos a partir de recomendaciones locales, en la cancelación de contratos cuando las funciones no cumplían con las expectativas, así como en colaboraciones e interacciones entre artistas estadounidenses y chilenos durante sus temporadas en distintas ciudades.

Estos espectáculos trascendieron su dimensión artística para convertirse en actos sociales cargados de significados. Representaban la otredad extranjera y, al mismo tiempo, proyectaban nociones de raza y clase que podían reforzar estereotipos y desigualdades. El público chileno admiraba la destreza de los artistas norteamericanos, pero también cuestionaba prácticas deshumanizantes, como la esclavitud, que aún persistía en Estados Unidos a mediados del siglo XIX.

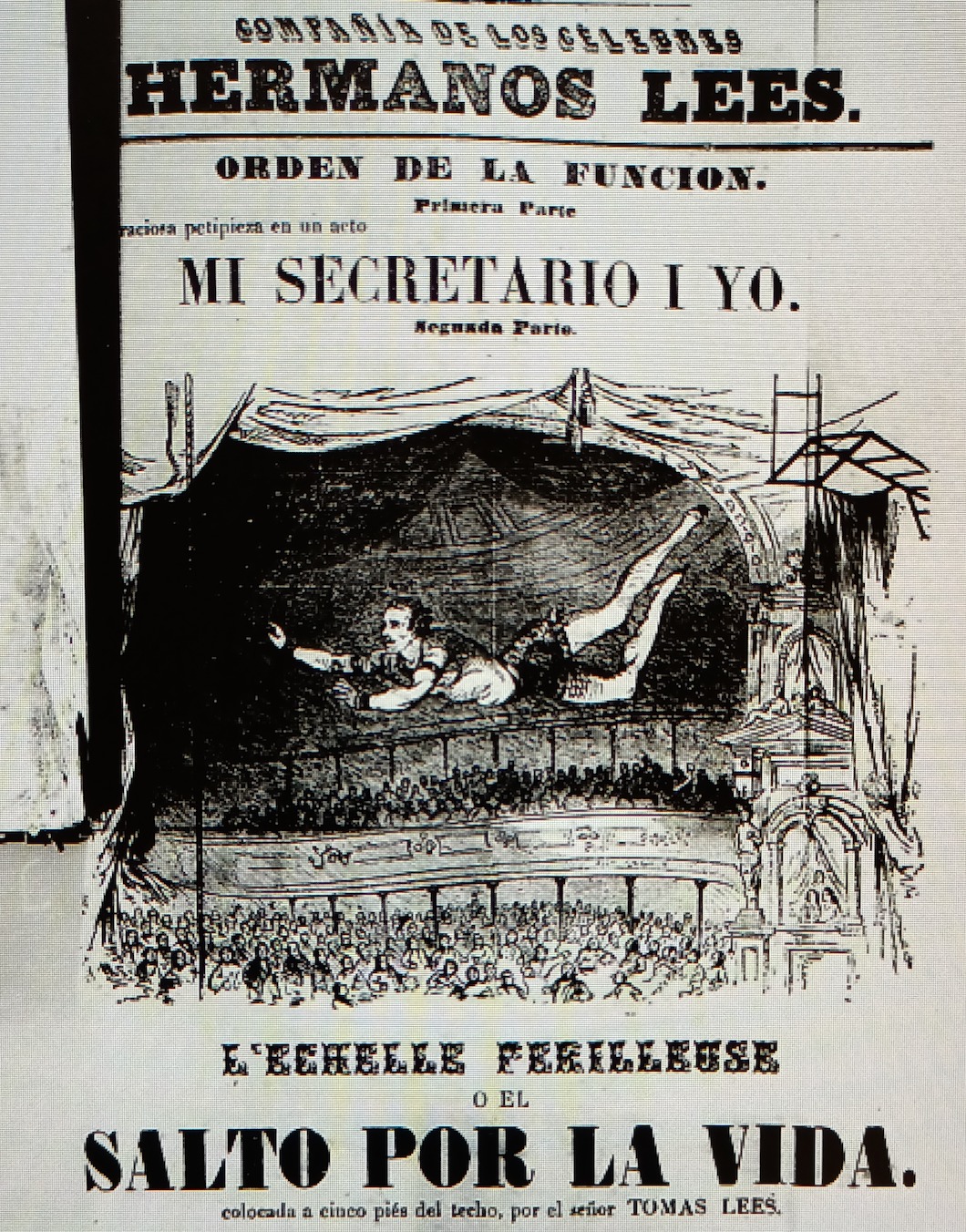

El Blackface Minstrelsy fue el caso más controversial. Mientras en Estados Unidos era uno de los tipos de entretenimiento más populares y exitosos de la época, en Chile despertó incomodidad; sus personajes grotescos contrastaban con la autopercepción civilizada de las élites locales.

2.jpeg

Lejos de ser un simple registro del pasado, esta investigación se proyecta hacia el presente como un puente vivo entre épocas. Sus descubrimientos se actualizan y comparten de forma continua a través de la cuenta de Instagram @rutaescenaarchivo, que también promueve actividades y encuentros culturales vinculados a esta historia. Entre sus instancias de divulgación destacan presentaciones en la Biblioteca Nacional de Chile, el Departamento de Música de Duke University en Estados Unidos y el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Lo que en el siglo XIX se anunciaba en carteles y diarios hoy se comparte en redes sociales. El espectáculo ha cambiado, pero las preguntas siguen siendo las mismas: ¿qué nos dice la cultura popular sobre quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo? “Queremos que esta investigación no se quede solo en los archivos, sino que dialogue con la gente y sus memorias”, señalan Domingo y Koplow. Esa, como demuestran los investigadores, es la mejor forma de mantener vivo un pasado que nunca deja de estar en escena.

Comentarios

Añadir nuevo comentario