En el invierno de 1991, luego de ser echados de la Corporación Chilena de Prevención del Sida (Corpo), la decena de jóvenes que estaban con las ganas de conformar un movimiento de activismo homosexual, con un enfoque fuertemente político, comenzaron a juntarse en el departamento de Jorge Guzmán, localizado en el barrio Matta.

“Nos juntábamos, apiñados, en reuniones largas con unas 15 personas al comienzo, pero se corrió la voz y el grupo comenzó a crecer con mucha gente que se asomaba para ver lo que era. Los vecinos ya estaban molestos porque en realidad no éramos muy silenciosas”- cuenta Marcos Ruiz, uno de los primeros activistas del Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh).

“Luego comenzaron a llegar ‘primas’ más notorias -cuenta Ruiz- y los vecinos se comenzaron a preocupar. Y es que terminábamos tarde; a las tres de la mañana con talleres de Antonio Gramsci".

El siguiente espacio fue gestionado por el escritor Juan Pablo Sutherland, quien consiguió que unas amigas ecologistas les prestaran la sede de su organización, ubicada en un cité de calle Porvenir. “Al principio no teníamos problemas, pero los vecinos cacharon y comenzaron a dejar cerrada la puerta de la reja -recuerda Ruiz-, así que teníamos que estar gritando para que una vecina nos abriera la puerta”.

“Luego comenzaron a llegar ‘primas’ más notorias -cuenta Ruiz- y los vecinos se comenzaron a preocupar. Y es que terminábamos tarde; a las tres de la mañana con talleres de Antonio Gramsci. Fue la primera vez que escuché de Michel Foucault. Eran unos ladrillos, piensa que teníamos tres o cuatro dirigentes que habían pasado por el Partido Comunista y tenían como objetivo formar cuadros políticos, pero, en nuestro caso, maricas”.

inauguracion-casa-1.jpeg

Rolando Jiménez recuerda que “se empezó a correr la voz y a los seis meses llegaron unas cincuenta personas. A la salida tenías que estar diciendo a los participantes que no metieran ruido, que había vecinos, pero era imposible por las tallas, el cagarse de la risa, el ‘ya pos niña ¡apúrate!’, ante el cual y los vecinos levantaban la vista y veían a dos hombres de barba”.

Tuvieron que irse nuevamente.

Esta vez le tocó a Jiménez activar sus redes. El activista integraba la Comisión Política del recién conformado Partido Democrático de Izquierda (PDI), en el que confluyeron varios ex militantes comunistas, como Luis Guastavino, Antonio Leal o Luis Mariano Rendón. En una de las reuniones, al final de la sesión, Jiménez pidió la palabra y dijo: “Compañeros tengo una petición fuera de tabla. Necesito que el PDI, que es un nuevo partido político de izquierda, que incluye las nuevas temáticas de la cultura, de las sociedades modernas, me preste un día a la semana la sede para unas reuniones del Movimiento de Liberación Homosexual, en el cual estoy participando”.

El silencio fue absoluto.

La tensión fue cortada por Fanny Pollarolo, quien los miró y dijo: “Señores recuerden que además de presidenta del PDI, soy psiquiatra, y por lo tanto -de lo que digan o no digan- yo puedo inferir algunas cosas”.

Con la donación de una congregación de monjas holandesas pudieron arrendar una sede propia. Ruiz participó en la búsqueda de la casa. Cuenta que “encontramos un caserón antiguo y enorme".

Atónitos, los ex-comunistas prestaron la sede.

Ruiz recuerda que, a los días, en la primera conversa con el equipo directivo, Guastavino, tras escuchar atentamente las solicitudes, se limitó a pedir: “pero vengan de civil”.

De igual modo, ni a Guastavino ni a varios de sus compañeros les gustaba que su sede se prestara para reuniones de homosexuales, por lo que ya en 1992, el Movilh tuvo que continuar su Odisea.

Sin embargo, la próxima vez sería diferente. Con la donación de una congregación de monjas holandesas pudieron arrendar una sede propia. Ruiz participó en la búsqueda de la casa. Cuenta que “encontramos un caserón antiguo y enorme. Fui a hablar con el señor de la corredora que vivía cerca y le dije que éramos una organización que trabaja estos temas, el VIH y no sé qué, los pobres del mundo y todo eso. Y me mira como diciendo mmmm y me pregunta; ‘¿y quién va a arrendar?’, y le respondo que era a mi nombre y que teníamos una cuenta”. El tipo finalmente aceptó.

Fue la primera sede oficial del Movilh, en calle Granados 540, en Santiago Centro.

Construyendo un espacio

Tuvieron que restaurar la casa a fondo. Ruiz detalla que “era una casa vieja, con puertas roídas”. El activista y psicólogo, Jorge Pantoja, por su parte rememora que “hicimos trabajo voluntario para recomponer la casa. Un cabro arquitecto diseñó las rejas con los símbolos femenino y masculino unidos. Además, tenía un zaguán con una puerta muy bonita de cristales, la que desmonté, pulí y barnicé. Quedó impeque”.

Una vez rehabilitada, pusieron en la fachada del inmueble una bandera chilena junto a la bandera gay, desconocida en la época por la mayoría de los santiaguinos. “La gente que pasaba por fuera juraba que era una embajada”, recuerda Ruiz.

Llegaron así lesbianas, travestis, las Yeguas del Apocalipsis y surgió una agrupación de padres de personas gays, llamada Apafalh. También las personas viviendo con VIH tuvieron un nuevo espacio para juntarse.

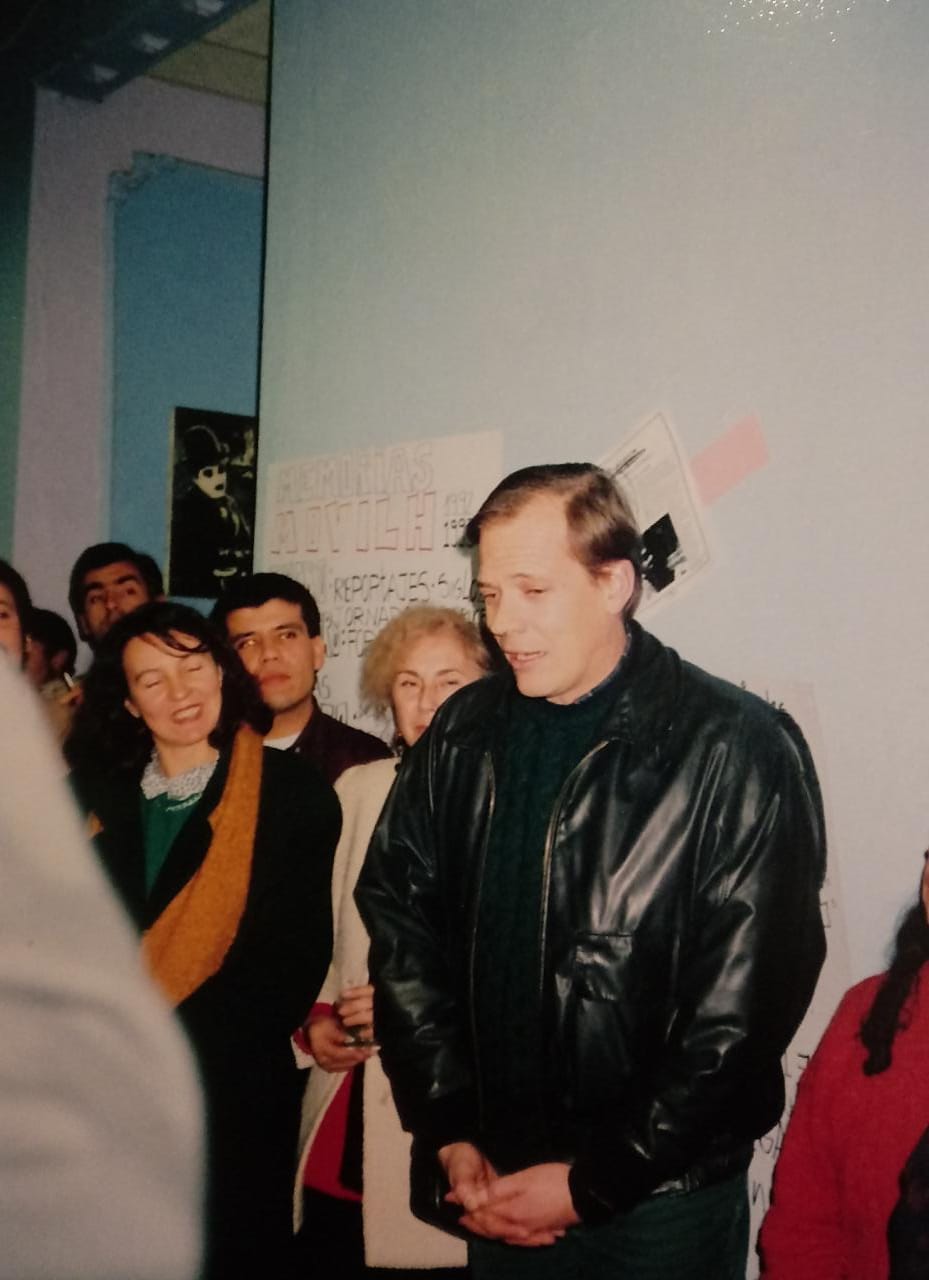

A la inauguración asistieron Margarita Pisano, una de las fundadoras del colectivo lésbico Ayuquelén; la dirigenta política Fanny Pollarolo y los candidatos presidenciales Cristián Reitze (Partido Humanista) y el ambientalista Manfred Max-Neff.

inauguracion-casa-2.jpeg

La sede dio más fuerza al movimiento, atrayendo mucha gente con ganas de participar, lo que diversificó los ámbitos de acción. Llegaron así lesbianas, travestis, las Yeguas del Apocalipsis y surgió una agrupación de padres de personas gays, llamada Apafalh. También las personas viviendo con VIH tuvieron un nuevo espacio para juntarse.

“La casa comenzó a ser un lugar de referencia del mundo underground de Santiago. Era fantástico, era un lugar de politización”, cuenta Pantoja.

El espacio también acogió un colectivo de anarquistas y una organización de feriantes que buscaban un espacio para reunirse. “Fue muy entretenido, alucinante del punto de vista de la diversidad”- comenta Ruiz.

Pantoja recuerda que a la sede llegaba una pareja de vagabundos, “integrada por un hombre y el otro trasvestido. Vivían en un basural, andaban en una carreta recogiendo basura y eran pareja. Ellos nos contaban que estaban completamente enamorados. Fueron habituales, llegaban y tomábamos desayuno juntos”, rememora.

Pasó por allí también la Loca del carrito. “Llegaba a saludarnos, a vernos todas las semanas”- recuerda el periodista y activista, Víctor Hugo Robles.

Una noche llegó junto a otras travestis ‘Rafaella Carrá’, recuerda Robles; “es la que hacía shows en el Paseo Ahumada en los 80 y que se arreglaba el pelo con escupo. Era muy graciosa y llegó con un grupo de amigas. Habrán sido unas 15 travestis bien populares, que llegaron a inundar el movimiento”. Tanta chica suelta provocó la preocupación de algunos activistas, quienes buscaban dar una imagen masculina de la organización.

La vieja casona además acogió un taller de prevención del VIH. Fue el primero dictado por una funcionaria enviada por la Conasida, institución gubernamental a cargo de las políticas en torno al tema. La doctora se llamada Michelle Bachelet. De pelo negro y con su habitual tono maternal, Bachelet llamó a ser creativos para llegar a las personas que cometían conductas de riesgo. “Y que las están cometiendo, las están cometiendo -insistió Bachelet-; nos llegó la información de que en un determinado sauna, en un segundo piso, había sexo anónimo y sin protección”. En la ocasión la que sería presidenta de Chile contó que desde Conasida se comunicaron con el dueño del local y se comprometieron a llevar condones.

El año 1993 marcó al movimiento LGBT chileno, luego del incendio de la discoteque gay Divine en Valparaíso, el 4 de septiembre, en el que murió una veintena de personas.

La casa del Movilh fue además el lugar de la primera conferencia de prensa en donde expusieron Jiménez, Ruiz y Sutherland, acompañados de Alicia Lira. Llegaron todos los medios, excepto Canal 13, cuenta Robles, quien ya estudiaba entonces Periodismo en el Arcis. “Para los periodistas era algo nuevo, era de interés sociológico y también zoológico ver esos especímenes que se presentaban por primera vez”- reflexiona.

Roberto Pablo, uno de los fundadores del movimiento, cuenta que antes de comenzar la rueda de prensa preguntó si había alguien de La Cuarta. Cuando levantaron la mano un par de periodistas les dijo que “si nos tratan de huecos, colitapos o fletos les pedimos que se retiren”. Los periodistas quedaron asombrados y se comprometieron a no tratarlos mal. Roberto Pablo comenta que desde ese momento que el La Cuarta comenzó a hacer un cambio del lenguaje.

Años después Lira confesaría que participar en esa conferencia fue difícil para ella, “porque después varios le preguntaban si era lesbiana. Y ella debía responder constantemente que fue a apoyar la lucha del movimiento”.

El incendio de la Divine y las fichas de la policía

El año 1993 marcó al movimiento LGBT chileno, luego del incendio de la discoteque gay Divine en Valparaíso, el 4 de septiembre, en el que murió una veintena de personas y el que despertó el morbo de la pacata sociedad chilena de entonces. Un mes antes de la emisión de un reportaje del programa Informe Especial de TVN, con un enfoque aperturista respecto de la homosexualidad. Sergio Onofre Jarpa, en esa época el patriarca de Renovación Nacional, dijo que la emisión del canal público significaba “un verdadero atentado contra los valores de la civilización cristiana” en las páginas de El Mercurio.

Era habitual en la época que en la rutina de los humoristas que participaban en el Festival de Viña del Mar o en los estelares de televisión, apareciera la caricatura de un gay masculino, como lo hicieron en la década Coco Legrand, el Cochiguaz o Hermógenes con H. Respecto de la época, Óscar Contardo, autor de Raro, una historia gay de Chile, comentó que “en Chile, las ideas tradicionalmente asociadas a la homosexualidad no fueron cuestionadas pública y consistentemente, sino a partir de la década del noventa”.

La PDI, por su parte, realizó en mayo de 1996 una redada a varios locales nocturnos, como la discoteque Quasar, llevándose hasta los transformistas disfrazados para el show a los cuarteles.

Los gays también debían soportar el acoso de Carabineros y la Policía de Investigaciones. En el caso de los primeros, llegaban de sorpresa a los clubes, se encendía la luz y paraba la música. Protagonistas de esa época cuentan que era común que carabineros pidieran separarse hombres para un lado y mujeres para el otro, demarcando así la división binaria de géneros. La PDI, por su parte, realizó en mayo de 1996 una redada a varios locales nocturnos, como la discoteque Quasar, llevándose hasta los transformistas disfrazados para el show a los cuarteles. Unas cuarenta personas fueron detenidas y se les hizo fichas como ‘homosexuales’.

movil-1991.jpeg

En esa ocasión, los activistas del Movilh rápidamente reaccionaron interponiendo recursos de protección y solicitando reunirse con las autoridades. Tras una reunión con el director de la PDI de la época, Nelson Mery, las fichas fueron destruidas.

El limitado espacio de las mujeres

Marloré Morán fue una de las pocas mujeres que participó en esos tempranos años del Movilh. Se acercó a la organización y comenzó a participar en reuniones de lesbianas los sábados. Cuenta que “no teníamos muy claro para qué juntarse, supongo que eso de juntarse los sábados era como una actividad extra o de ocio. Muchas de ellas estaban en el clóset, recuerdo que muchas cambiaban sus nombres y no hablaban de sus vidas privadas”.

También Morán constató la escasa participación femenina y el sesgo masculino de la organización. “Estuvimos mucho tiempo reivindicando que la letra L fuera de lesbianas y no solo de liberación”- cuenta. El objetivo era poner el sello lésbico a un movimiento mayoritariamente masculino. “Hubo momentos en los que nos dedicamos a los temas que tenían más que ver con el hecho de ser lesbianas. Así fuimos revisando literatura lésbica, llegó alguna compañera que se crió en el exilio y traía más información, pero finalmente el tema siempre fue LGBT en general”, recuerda Morán.

En el Movilh había un equipo de coordinación que se reunía cada tanto para decidir las políticas que se llevarían a cabo. Morán detalla que “eso tenía que ver con las tareas designadas a los voceros, los temas a tratar de cara al público, ver las campañas a realizar y la organización de eventos. Primero nos invitaron de ‘oyentes’, para ver de qué se trataba y luego nos invitaron a participar de ese grupo, aunque ellos decidían a quienes invitaban, es decir, nos escogieron a dedo a Paula Reyes y a mí”.

“Mis posiciones eran más radicales, tanto así que junto al Sutherland nos pusieron ‘las chiítas’, como las locas puntudas. Yo viví la ‘locofobia’. Se me segregaba, se me excluía por ser maricón fuerte”, cuenta Robles.

A la distancia, Morán reflexiona respecto de los límites que tenían en esa época para poder pensar y plantear una lucha autónoma. “No teníamos muy claro las diferencias entre ser homosexuales o lesbianas. Tampoco sabíamos de feminismo, sólo de derechos humanos y de penalización de la homosexualidad y de la ofensa a la moral y las buenas costumbres. Eran los temas que nos unían a hombres y mujeres”.

El fin del Movilh y la multiplicación de los movimientos

Para 1998 las diferentes perspectivas en torno del movimiento gay chileno condujeron a la fractura del Movilh. Por un lado, estaban quienes planteaban cuidar una imagen del colectivo en función de ser aceptados por la conservadora sociedad chilena, en tanto que en la otra trinchera estaban quienes aspiraban a integrar el máximo de diversidades sexuales posibles, incluyendo transexuales y personas VIH. Robles era uno de estos, integrante de lo que él mismo llama el brazo armado del movimiento.

“Mis posiciones eran más radicales, tanto así que junto al Sutherland nos pusieron ‘las chiítas’, como las locas puntudas. Yo viví la ‘locofobia’. Se me segregaba, se me excluía por ser maricón fuerte”, cuenta.

Al otro lado estaba Jiménez, quien hoy recuerda que rechazaba “el discurso ese que colocaba a la loca, como la más subversiva, que rompía los estereotipos hombre-mujer. Pese a que hoy relativizo eso, aún sostengo que no era lo más pertinente. Era 1991 y había un cavernario panorama cultural, por lo que era un discurso que no tenía ninguna posibilidad de conquistar, hacer pedagogía y cambiar voluntades políticas para leyes que requerían cambios”.

Jiménez cita como ejemplo un lienzo puesto en una jornada del Movilh que decía ‘A homosexualizar Chile’. “¿Te imaginas esa consigna instalada?”, sentencia.

Los conflictos provocaron un primer quiebre con la salida de Roberto Pablo y Luis Gauthier, quienes formaron el centro Lambda debido al bloqueo de parte de un sector del Movilh a abordar la problemática del VIH.

Carlos Sánchez, quien se sumó al Movilh en 1994, desempeñándose como su delegado en la Comisión de Derechos Humanos (Codepu), cuenta que hubo una gran discusión con Jiménez, “quien pensaba en esa época que la lucha por la prevención del VIH era un asunto de salud pública, no un asunto de los homosexuales. Y, además, a él no le gustaba que se mezclara el VIH con la homosexualidad. También le molestaba las lesbianas y travestis. Al final ellas se fueron porque no se podía trabajar, era muy autoritario”.

Disuelto el Movilh, la sigla fue aprovechada por Jiménez, quien fundó, con una ligera modificación en el nombre, el Movimiento de Liberación e Integración Homosexual (Movilh).

Jorge Pantoja cuenta que participó desde las primeras marchas y los siguientes tres años en el movimiento, lo que le permitió ver “aparecer las tensiones respecto del VIH, lo que yo entendía que eran ámbitos distintos, que era un error cruzarlos”. Agrega que “las posiciones se polarizaron. Si bien el liderazgo de Rolando es muy efectivo, es complejo, está matizado por el autoritarismo, entonces tiene sus bemoles. Para él en esa época los trans eran otra trinchera”.

Todos los entrevistados coinciden, a excepción de Jiménez, en que en una reunión en 1998 se suspendió a Rolando en el papel de dirigente. Luego, vino un momento de atomización del colectivo y -para reorganizarlo- decidieron refundarlo, invitando a quienes se habían ido por las disputas internas, diciéndoles que integraran la nueva organización con sus colectivos. Sánchez cuenta que “Lambda volvió, pero no quiso volver a llamarse Movilh, por lo que allí surgió el Movimiento Unificado de Minorías Sexuales (MUMS).

Disuelto el Movilh, la sigla fue aprovechada por Jiménez, quien fundó, con una ligera modificación en el nombre, el Movimiento de Liberación e Integración Homosexual (Movilh). Consultado en la misma sede de la organización que dirige desde que inscribió a su nombre la sigla, Jiménez contesta: “es que hay un solo Movilh. Y es donde estamos”.

img_1645.jpg

En su análisis, Jiménez comenta que efectivamente en 1998 había diferencias políticas e ideológicas de fondo, “siempre hay quienes dicen que el Movilh debía declararse un movimiento homosexual de izquierda. Mientras yo viva, eso no va a pasar. Los movimientos sociales no les pertenecen a los partidos, tienen que ser autónomos y tener sus propios representantes”, sostiene.

Jiménez también reconoce su distanciamiento respecto del VIH, argumentando que “yo decía que ya estaba la Corpo. Si nos hacíamos cargo del sida eso implicaba esfuerzos económicos y humanos, considerando que ya había organizaciones a cargo de eso”. Otro punto que destaca es que “hubo siempre perspectivas de hacer el Movilh desde fuera de las organizaciones. Eso es anarquía. ¿cómo puedo que los trans tengan programas de salud integrales, si no converso o peleo con el Estado?”.

Hoy el colectivo LGTB chileno está conformado por varias organizaciones gay, trans o de lesbianas, representando sectores liberales, de disidencias sexuales radicales o universitarios.

Sánchez, por su parte, destaca que el MUMS fue un semillero de otros colectivos, surgiendo desde dicha instancia Traves Chile, sindicatos de trabajadores LGBT y posteriormente la Coordinadora Universitaria de la Disidencia Sexual (CUDS). Agrega que “la atomización del Movilh fue positiva en muchos sentidos, produciendo que muchos grupos se quisieran formar de manera autónoma. Así potenciamos, desde el MUMS, el surgimiento de varias nuevas organizaciones”.

Hoy el colectivo LGTB chileno está conformado por varias organizaciones gay, trans o de lesbianas, representando sectores liberales, de disidencias sexuales radicales o universitarios. También se realizan dos marchas al año, una a fines de junio y otra en septiembre. La marcha realizada al comienzo de la primavera recuerda a las víctimas de la discoteque Divine.

Próximamente, un nuevo capítulo de esta saga.

Comentarios

Añadir nuevo comentario