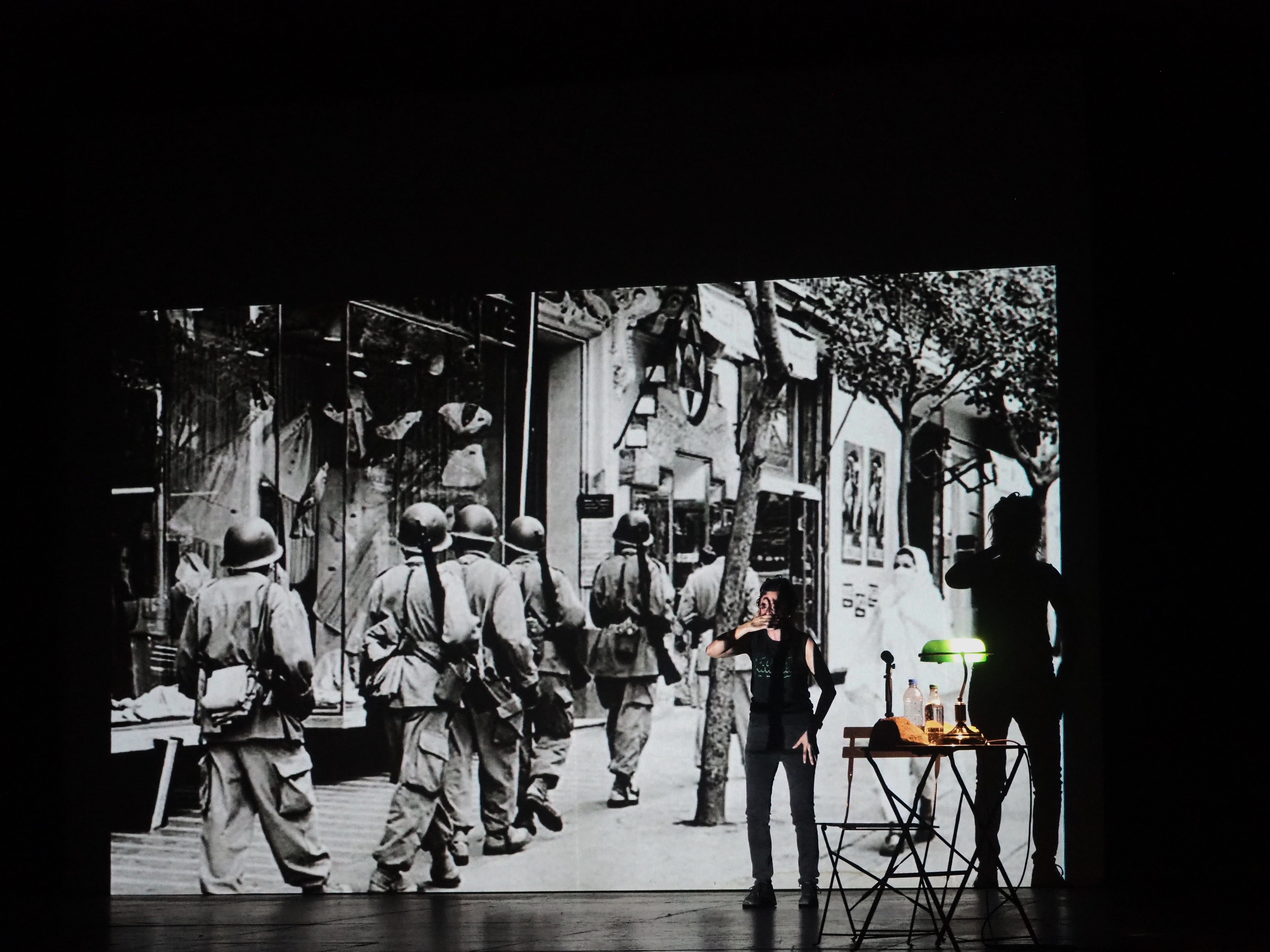

Escribir la obra Palestina Irreversible, Palestina Inexistente fue para la actriz Ana Harcha el resultado de su viaje a Palestina, en 2022, buscando conocer a parte de su familia radicada en ese país. Estando allá fue testigo de la crudeza del conflicto con Israel y las graves repercusiones que ha provocado para la población civil.

La crisis humanitaria, los cruces entre la identidad, la memoria y la diáspora fueron los elementos que la actriz puso en diálogo al momento de pensar esta obra, dirigida por la actriz palestina Andrea Giadach, después de un proceso de investigación sobre la ocupación territorial en Palestina. Un trabajo que busca problematizar sobre las migraciones forzadas mostrando las repercusiones en la vida de quienes se desplazan en contextos de violencia.

En medio del recrudecimiento del conflicto palestino-israelí y la escalada de violencia que ha acontecido durante las últimas semanas, la actriz hace una lectura desde un enfoque cultural sobre los factores que cree indispensables tener en cuenta a la hora de interiorizarse en este conflicto.

“Hay un montón de clichés en torno a la imagen de lo árabe en Chile, hay una generalización horrorosa, producto de la construcción que occidente ha hecho de lo árabe y de Medio Oriente, pero cuando estás allá te das cuenta de que hay también diversas formas de ser palestino o palestina”.

- Cuénteme sobre el origen de esta obra ¿cuándo decide comenzar a trabajar en ella?

- El origen inicial es un proyecto de investigación y creación artística que me adjudiqué en la Universidad de Chile, junto al Núcleo Arte, Política y Communitas, que buscaba hablar sobre desplazamientos forzados y migraciones, tanto dentro del territorio chileno como de otros lugares. Dentro de este grupo de trabajo, yo comencé a desarrollar más concentradamente lo de Palestina, lo estaba estudiando de antes porque mi familia es de origen palestino y finalmente materialicé un viaje en septiembre de 2022.

- ¿Fue su primer viaje?

- Sí, el primero en mi vida. Posterior al viaje escribo el texto a finales de 2022 e inicios de 2023, luego preparé la conferencia performática o la obra -me gusta la línea fronteriza del formato que puede ser leído de distintas maneras- y la presentamos en marzo de 2023 en el Teatro Nacional. Cuando el director de este teatro se enteró que estaba Palestina me dijo que preparamos algo a mi regreso, y ahí se constituyó ese primer espacio de muestra. La segunda oportunidad fue junto con el colectivo Artistas por Palestina, con quienes nos constituimos a fines del año pasado.

Coincidió en que muchas somos de las artes escénicas y organizamos un ciclo de lecturas dramatizadas de teatro palestino en el que leímos textos de distintos autoras y autores palestinos, muchos escritos allá, que fueron traducidos por un equipo de colaboradores chilenos. Esta actividad se desarrolló en el marco de la conmemoración de la Nakba, el gran exilio de palestinos al fundarse el Estado de Israel en 1948 que provocó el desplazamiento forzado de alrededor de 750 mil palestinos de sus casas y tierras, muchos de los cuáles quedaron en calidad de refugiados en países como Siria o el Líbano, o en otras ciudades de Palestina.

“En ese sentido, la experiencia palestina, para mí, no puede ser conocida sólo a partir de leer libros de geopolítica o de reflexión filosófica, que son muy importantes, sino necesito entramarla con aproximarme a saber qué le pasa a la gente, qué me pasa a mí con el conflicto”.

- Rescata elementos como la memoria, la identidad, la diáspora, ¿por qué es fundamental darle cabida a estos relatos para comprender el conflicto?

- Para mí es importante permanentemente hacer un tramado entre las distintas maneras en que se manifiesta una experiencia. Acciono desde la práctica académica pensando que el saber académico tiene la posibilidad de dialogar con los saberes de los cuerpos y la reivindicación y valorización de la subjetividad. En ese sentido, la experiencia palestina, para mí, no puede ser conocida sólo a partir de leer libros de geopolítica o de reflexión filosófica, que son muy importantes, sino necesito entramarla con aproximarme a saber qué le pasa a la gente, qué me pasa a mí con el conflicto.

Esto tiene relación con abordar la identidad no como una esencia con la que me identifico sanguineamente o racialmente, sino que, como explica Lina Meruane en su libro Volverse Palestina, entenderla como un problema que de alguna manera nos implica con una identidad pero que no es una cuestión que esté resuelta o marcada en la piel como algo completamente estable, sino como un lugar problema que te interpela por alguna cuestión ligada a la subjetividad o un deseo de ser algo, y que no elude del abordaje de contradicciones y nudos que emergen al relacionarse con la identidad como un problema.

- Durante la obra se muestra el rostro de Camilo Catrillanca y en varias ocasiones hay alusiones a Wallmapu, territorio nación-mapuche en conflicto con el estado chileno ¿cuáles son las similitudes del conflicto?

- Al comienzo con el grupo de trabajo observamos que uno de los desplazamientos internos era el de los pueblos originarios chilenos, sobre todo del pueblo mapuche a Santiago, que es producto del proceso de conquista y colonización que se ha dado en este territorio. El proyecto trabajaba de manera separada este desplazamiento, el de Palestina y Haití como un proceso de colonización.

Cuando hice el viaje a Beit Yala, donde está parte de mi familia que conocí allá, voy un día caminando a ver los grafitis del muro que divide Belén con Jerusalén y me encuentro con la cara de Camilo Catrillanca.

Fuimos invitando gente que tenía una discursividad específica dentro de esos temas a trabajar con nosotros (como Maribel Mora Curriao, Ismail Khalidi, Rodrigo Karmy, María Emilia Tijoux) y nos fuimos dando cuenta que había cosas que podían tener distintos íconos, fechas, momentos históricos, símbolos, pero que también habían ciertas operaciones de los procesos de colonización que se compartían entre estas experiencias y que eran posibles de relacionar.

Fue muy importante el trabajo de Maribel Mora Curriao, poeta mapuche, que nos invitó a mirar todo esto en relación. Nos planteó que la memoria no es un relato objetivo, es una cuestión que se escribe y desde ahí aparece la emergencia del deseo, que no es necesariamente objetivo, es también ficción. Desde ahí fuimos tramando las relaciones y observábamos que lo que está pasando en Palestina y toda la maquinaria militar y de vigilancia que se implementa allá se exporta al resto del globo, al sur de Chile en Wallmapu, y a otros países de América Latina.

Cuando hice el viaje a Beit Yala, donde está parte de mi familia que conocí allá, voy un día caminando a ver los grafitis del muro que divide Belén con Jerusalén y me encuentro con la cara de Camilo Catrillanca. Fue muy impresionante porque me hacía resonancia con lo que estábamos haciendo previo al viaje y, además, porque volví a tomar conciencia de que había mucha más gente que estaba viendo las relaciones de estos procesos de ocupación territorial, colonización y racismo entre el pueblo palestino y el pueblo mapuche.

- En general, se enseña poco sobre la migración palestina, sobre sus orígenes, sus causas. ¿Cree que hay mucho desconocimiento aún sobre el tema? ¿Por qué?

- Hay un desconocimiento sobre el tema y una discursividad que ha hecho caso omiso de ciertos procesos reales sociales que han acontecido, que creo en los últimos años ha comenzado a discutirse un poco más, a complejizarse. Todavía hoy sucede que si una persona viene desde algún país occidental se habla de esa persona como “extranjera”, pero si proviene de un país del tercer mundo se le dice “migrante”.

“Desde ahí fuimos tramando las relaciones y observábamos que lo que está pasando en Palestina y toda la maquinaria militar y de vigilancia que se implementa allá se exporta al resto del globo, al sur de Chile en Wallmapu, y a otros países de América Latina”.

En el caso de los palestinos, se les decía turcos y ese era un término despectivo para hablar de las personas que llegaban de países árabes que estaban bajo el dominio del Imperio Turco Otomano y que ingresaban a Chile con pasaporte turco por esa razón. Era gente pobre que vendía telas en canastos, puerta a puerta, que apenas hablaban castellano, que fueron maltratados porque no eran extranjeros-migrantes blancos y ricos, sino que eran extranjeros-migrantes morenos y pobres, que no respondían al cánon de la belleza occidental europea, ni al modelo socio-cultural que las élites gobernantes pretendían imitar.

- Además de actriz es usted activista por los derechos del pueblo palestino ¿cómo es para usted lidiar con este conflicto desde la diáspora palestina?

- Han sido muy conmovedoras las últimas semanas. Hace casi dos años estuve en España presentando los inicios de este trabajo y una persona me interpeló preguntándome si era parte de una diáspora. Hasta ese momento nunca lo había pensado así porque yo no había migrado desde Palestina a Chile, fueron mis bisabuelos y mi abuelo quienes migraron, pero en ese momento pensé que si no hubiesen venido yo ni siquiera hubiese existido. Fue por el desplazamiento de mi abuelo y mis bisabuelos que yo me constituyo como tercera o cuarta generación de esta diáspora.

Desde esa reflexión más consciente me siento interpelada por lo que pasa allá y después del viaje aún más porque me dio la posibilidad de conocer los distintos colores de la existencia de las y los palestinos. Como lo digo en la obra, pienso que hay un montón de clichés en torno a la imagen de lo árabe en Chile, hay una generalización horrorosa, producto de la construcción que occidente ha hecho de lo árabe y de Medio Oriente, pero cuando estás allá te das cuenta de que hay también diversas formas de ser palestino o palestina, de ser árabe, como en muchas partes del mundo.

“Cuando hice el viaje a Beit Yala, donde está parte de mi familia que conocí allá, voy un día caminando a ver los grafitis del muro que divide Belén con Jerusalén y me encuentro con la cara de Camilo Catrillanca”.

- Desmontar esas imágenes estereotipadas, por ejemplo, respecto de la mujer árabe…

- Sí y, por ejemplo, también respecto de la idea de que todos los árabes son unos machistas terroríficos. Cuando llegué tenía un poco de miedo con ese lugar instalado. Obviamente lo real no es el cliché que circula. Voy a poner un ejemplo que espero ayude a entender: acá en Chile hay una población importante que se declara cristiana -católicos o no-, lo que no podemos traducir como que todos esos cristianos son el Opus Dei, o de alguna otra rama más radical. Creer que todas las personas musulmanas son fundamentalistas islámicas y que están de acuerdo con el terrorismo sería como creer que todos los cristianos -católicos o no- son del Opus Dei o de alguna otra corriente radical. No podemos generalizar así.

En Palestina hubo y hay gente cristiana, musulmana, o judía que hasta antes de la fundación del Estado de Israel convivían en paz. Me parece justo decir que no todos los judíos son sionistas, y que el problema aquí no es que las personas profesen alguna religión, sino que el problema es el gobierno del Estado de Israel, que está en manos de grupos radicales de ultraderecha y de israelíes judíos sionistas, que han generado toda esa máquina mitológica de la relación entre mandato divino y derecho exclusivo a esa tierra. Se ha creado esa idea de guerra religiosa en base a esta mitología. Lo que allí ocurre es una cuestión de intereses económicos, políticos y militares, con máscara de religión.

- Sobre la obra ¿tienen pensado seguir exhibiendola dada la contingencia?

- La muestra del lunes 16 de octubre estaba programada hace meses dentro del Foro de las Artes organizado por la Universidad de Chile y coincidió con la contingencia radical que se está viviendo. Hemos tenido súper buenos comentarios de lo importante que es hacer esto en este contexto y vemos que es una necesidad de una colectividad más grande y le vemos sentido a seguir mostrándola. Así que estamos buscando opciones y alternativas para ello.

Comentarios

Importante para el

Estupendo.

Añadir nuevo comentario