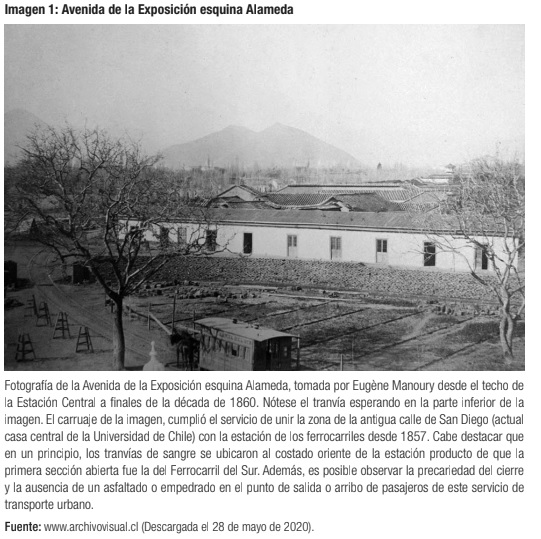

Durante la segunda mitad del siglo XIX, Santiago vivió un intenso momento de transformaciones profundas para su fisonomía; dentro de las diversas obras y reformas que destacaron durante estos años, la instalación y despliegue de estaciones e infraestructuras ferroviarias actuó como impulso a los nuevos desarrollos urbanísticos, jerarquizando e integrando áreas, en especial, aquellas ubicadas en sus márgenes, proceso común a las ciudades que integraban al tren al interior de su espacio. En el caso de Santiago, esto se complementó tempranamente con la apertura de una línea de tranvía a tracción animal (la primera de este tipo en la capital) que conectó el área central con el nuevo terminal desde el comienzo de sus operaciones en 1857, configurándose gradualmente un importante nodo de transportes intra y extra urbano en el sector, lo que generaba ventajas comparativas a diversas actividades que requerían servicios de transportes (imagen 1). Pese a la potencial complementariedad, el ferrocarril y sus instalaciones requirieron ciertos grados de adaptación de los núcleos urbanos en donde se concretó, modificando de manera paulatina las tradicionales dinámicas previas a su arribo.

En un primer momento, las estructuras ferroviarias no significaron mayores alteraciones al espacio urbano capitalino debido a que estas fueron levantadas en las márgenes del sector poniente de la ciudad, que por aquel entonces comenzaba un incipiente proceso de expansión.

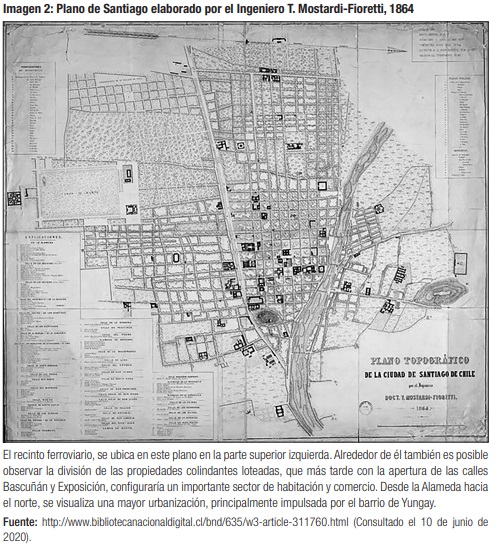

En un primer momento, las estructuras ferroviarias no significaron mayores alteraciones al espacio urbano capitalino debido a que estas fueron levantadas en las márgenes del sector poniente de la ciudad, que por aquel entonces comenzaba un incipiente proceso de expansión en esa dirección. Esto se puede observar en el plano del ingeniero Mostardi-Fioretti de 1864 (imagen 2), en el cual es posible visualizar que alrededor del terminal se comenzaron a lotear terrenos al oriente de este edificio. En torno a la línea proveniente del puerto por Matucana, a diferencia del sector anterior, hubo una mayor urbanización, particularmente aquella relacionada con el barrio de Yungay, que este mismo ingeniero organizó replicando la tradicional fachada continua sobre la cuadrícula tradicional colonial, además de una racionalización del espacio vecino a la vía ferroviaria.

La conjunción de estos efectos constituyó lo que fue el paradigma de la relación ferrocarril-ciudad durante el siglo XIX, donde tanto la estación como la infraestructura ferroviaria actuaron ineluctablemente como factor de progreso. De acuerdo con María Alejandra Saus, la relación simbiosis se vio favorecida por la amalgama provocada entre ambos, “siendo el núcleo arquitectural de la estación y los espacios públicos colindantes los nexos entre ambos sistemas espaciales”13. Esa vinculación de los espacios se acrecentó mediante las diversas actividades que se desarrollaron alrededor del terminal, las que no fueron exclusivamente relacionadas con el transporte de bienes y personas. En este sentido, se reforzó la idea de complementariedad entre lo que la autora rotuló como dominio público social y dominio público funcional. En el caso del primero, este correspondió al espacio cívico de la ciudad (el entorno); el segundo tuvo que ver con el recinto especializado para una determinada actividad, en este caso, la ferroviaria y de transporte.

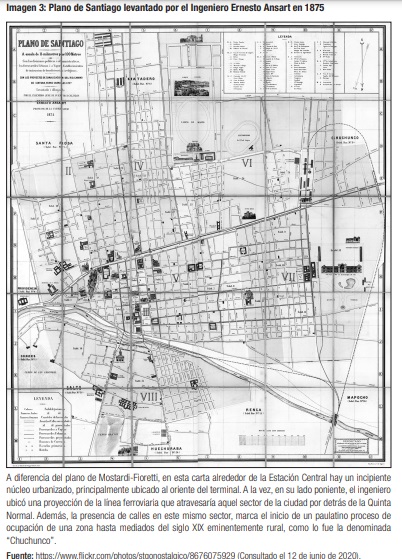

¿Cómo evolucionó el complejo ferroviario y el espacio adyacente desde su apertura? En el caso del espacio cívico, la actividad comercial, de servicios y de transporte intraurbano se vio ampliada e incrementada hacia el último cuarto del siglo XIX. Ejemplo de ello, es el plano del ingeniero Ernesto Ansart de 1875 (imagen 3) que denota un mayor grado de urbanización alrededor de la Estación Central y en general en el sector poniente de la capital. Un hecho particular, fue la exposición agrícola de 1869, que salió de su espacio habitual (la Quinta Normal de Agricultura), para desplegarse en la calle ubicada al costado oriente del terminal ferroviario, y que producto de aquello fue denominada Exposición.

La utilización de materiales y métodos modernos de construcción de las edificaciones, como el hierro y el cristal, reforzaron este imaginario que se profundizó en la idea de la monumentalidad que cristalizaba en el gran galpón metálico.

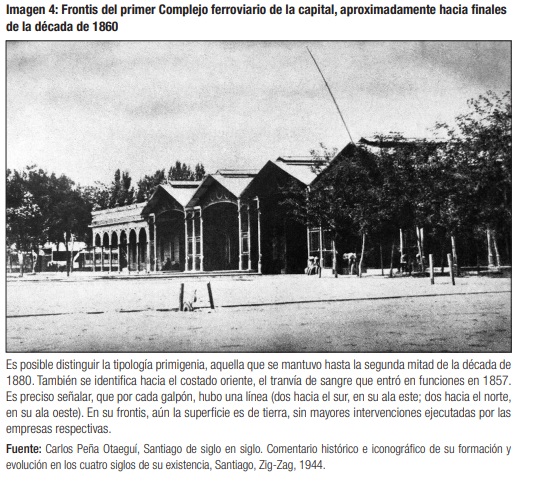

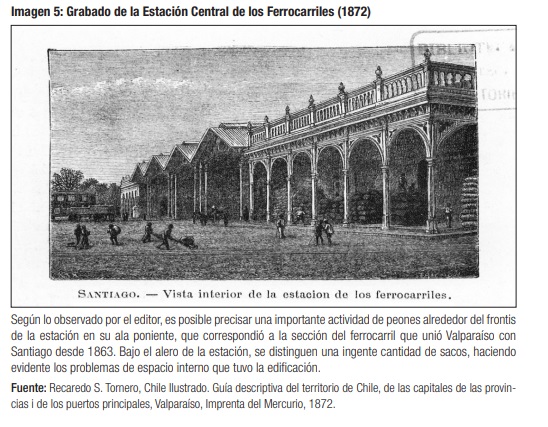

En cuanto al complejo ferroviario, sus cambios durante el periodo fueron de menor ritmo en comparación al entorno urbano que lo rodeaba, ya que la especialización del lugar y la operatividad propia de un medio como el ferrocarril hizo que las reformas demoras en materializarse. Pese a ello, el terminal impulsó los anhelos de modernización urbana a los que aspiraba la capital chilena: ello incluía una nueva arquitectura, la que demandó recursos materiales y humanos no vistos hasta ese instante y cuyos componentes modificaron el paisaje en donde se levantaron. La utilización de materiales y métodos modernos de construcción de las edificaciones, como el hierro y el cristal, reforzaron este imaginario que se profundizó en la idea de la monumentalidad que cristalizaba en el gran galpón metálico. Esto no solo debe ser analizado por los cambios en las dimensiones físicas del terminal, sino también por la búsqueda de parte de la EFE por dotar y ampliar la capacidad de líneas (imágenes 4 y 5), sus andenes y reparticiones para así permitir y mejorar ostensiblemente la circulación de mercaderías y personas puertas adentro del terminal. Todo este conjunto de acciones fueron consecuencia del nuevo rol que adquirió el Estado chileno, el cual a través de los ingresos derivados de la exportación de salitre pudo impulsar y materializar importantes innovaciones y planes en diversos ámbitos de las obras públicas, infraestructuras urbanas y comunicaciones en diversos puntos del territorio.

Comentarios

Es bueno, que se corrija y

Añadir nuevo comentario