El año 1991, un grupo de jóvenes rockeros chilenos, entre los que estaba Claudio Narea, decidió formar el primer sindicato en la historia que agrupó a los músicos del rock nacional. Fue así como nació la Asociación de Trabajadores del Rock (ATR), un sindicato que tuvo una corta vida, hasta 1995, pero que marcó parte de la historia de la música del país.

Muchas de las iniciativas que los músicos han impulsado en los últimos años, para fortalecer su labor, salieron de las primeras demandas gremiales de la ATR: la reciente ley de cuotas de música chilena en las radios, el proyecto de ley de teloneros y otras propuestas que no han dado frutos, como impuestos a agrupaciones extranjeras por tocar en el país. La ATR también fue la responsable de impulsar la carrera de entonces nuevas bandas: Los Peores de Chile, Lucybell y Santos Dumont, surgieron también gracias al apoyo del sindicato.

"Y es curioso, porque perfectamente nos podemos encontrar con esos mismos objetivos al día de hoy, no porque no se hayan producido cambios en la estructura económica y cultural o porque los músicos no hayan logrado empujar transformaciones".

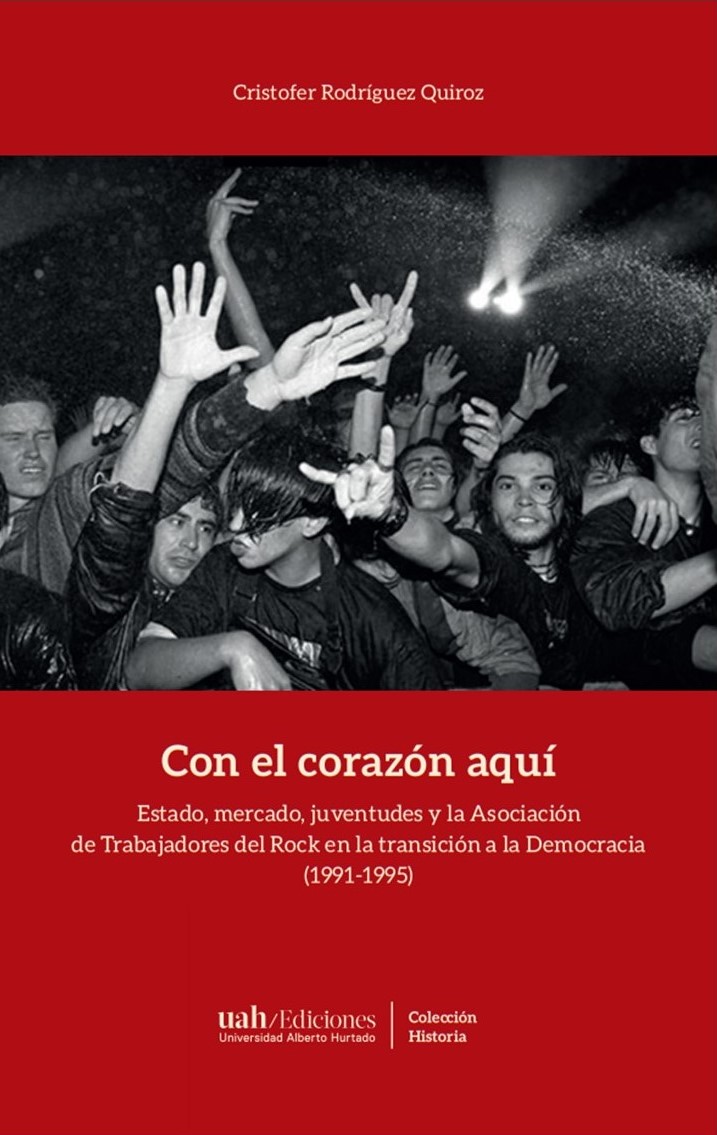

A pesar de su impacto, hasta ahora había poco y nada de información sobre la historia de la ATR. Pero eso no detuvo a Cristofer Rodríguez, profesor de historia y magíster en Historia de Chile, quien ha dedicado gran parte de su carrera a la investigación sobre música y cultura popular chilena. Hace unos años, se topó con la historia de la ATR, como una especie de anécdota de la que nadie quería hablar. Pero en su investigación, el historiador se encontró con una historia de rockeros visionarios, luchando contra la marea neoliberal en el Chile de la transición. Decenas de entrevistas, trabajo de archivo y búsqueda de las grabaciones de la época, dieron como resultado el libro Con El Corazón Aquí, Estado, mercado, juventudes y la Asociación de Trabajadores del Rock en la transición a la Democracia (1991-1995), editado por Ediciones Universidad Alberto Hurtado. El libro fue lanzado el pasado 6 de octubre.

“Se juntan estos músicos, arman esta asociación de trabajadores y se definen objetivos. Y es curioso, porque perfectamente nos podemos encontrar con esos mismos objetivos al día de hoy, no porque no se hayan producido cambios en la estructura económica y cultural o porque los músicos no hayan logrado empujar transformaciones, sino porque realmente los problemas son muy profundos”, comenta Rodríguez a INTERFERENCIA, en esta entrevista donde ahonda sobre el rock de los noventa en el país, las iniciativas de la ATR y la falta de una política cultural en los primeros años de vuelta a la democracia.

- ¿Qué le motivó a hacer el libro y revisar la historia de un sindicato de rockeros?

-Obviamente desde lo personal está la pulsión y el gusto por la música chilena, la música popular y su historia. Sobre todo por las historias menos estelares y que están en las sombras. Por lo mismo, a veces el relato está mitificado, porque se han hecho pocos estudios académicos, o de corte periodístico, sobre esos fenómenos. Esa ausencia de esos relatos me impulsó a investigarla y compartirla.

En segundo lugar, es lo peculiar que es esta historia, que es interesante en sí. La idea de una asociación de trabajadores del rock, que ya por el nombre era llamativo. Y además tenía una fama deleznada, era considerado una anécdota por quienes fueron sus integrantes, por los críticos musicales de ese momento o por quienes han escrito sobre ese periodo.

Pero para mí, si esta “anécdota” logró pasar generaciones, es porque algo había que revisar de esa historia, y me interesaba descubrirla.

"Lo primero es la naturaleza misma de este 'sindicato', y va entre comillas porque la ATR no se consideraba a sí mismo un sindicato, sino una asociación gremial".

También porque se desarrolló en un contexto histórico muy particular, los años noventa, la transición a la democracia. Y yo creo que en este post estallido social en el cual vivimos, los investigadores, historiadores, periodistas, también los políticos, tenemos que hacernos cargo de estos 30 años. Creo que hay que investigar los años noventa, hay que investigar la transición, porque nos entrega muchas claves para entender el Chile de hoy. Y como me interesa la música y la historia cultural, me animé a buscar en qué estaba la música y el rock chileno en particular en esa época y esta asociación era tan peculiar que me llamó la atención y decidí investigarlo.

- Los sindicatos son agrupaciones que aunque tienen fortalezas, en un periodo actual y en los noventa eran bien vulnerables, venían de una dictadura que atacó a los sindicatos y un modelo neoliberal que también los debilita. Y en ese contexto, igual se forma este sindicato con mucha ilusión y varios objetivos. Usted los nombra en el libro y sus peticiones son súper actuales, hacen sentido hasta hoy, como la cuota de música chilena en radios, impuestos a músicos extranjeros que toquen en Chile, etc. Con la perspectiva de la investigación y del tiempo ¿Cómo ve esos objetivos? ¿Se cumplieron? ¿Todavía estamos en deuda con los músicos en esos temas?

- Lo primero es la naturaleza misma de este “sindicato”, y va entre comillas porque la ATR no se consideraba a sí mismo un sindicato, sino una asociación gremial. La diferencia podría ser sólo conceptual, pero tiene un trasfondo político importante, ya que la ATR quiso no llamarse sindicato, por el contexto histórico.

Recién recuperada la democracia, un “sindicato” sonaba a Unidad Popular, a un pasado histórico poco investigado en esa época, que se escondió debajo de la alfombra en la dictadura y que cuando vuelve la democracia, en los primeros años se sabe poco del Chile de la UP. Entonces, la ATR consideró que no era una buena palabra, que tenía mala fama y que la asociación gremial era mucho mejor. Ese fue el camino que tomaron desde el punto de vista político.

Y es curiosa la elección del nombre, Andrés Godoy dice en el libro que era un nombre llamativo, porque en esa época quién iba a creer que los rockeros serían capaces de asociarse y que eran trabajadores. Entonces, Asociación de Trabajadores del Rock, en sí, era una marca potente. Y creo que por eso llamó la atención de la prensa en un principio, aunque después fue abandonada y no se le siguió prestando atención. Aún así, siguió permanente en la memoria en gran medida por el nombre.

"El Estado en ese momento había determinado que el sistema económico neoliberal y la Constitución no se iban a tocar. El Estado le tiende la mano a estas organizaciones sociales, bajo esas condiciones, que no se iban a mover".

Y estoy de acuerdo en que para organizaciones como sindicatos, este era uno de los momentos más complejos. En post dictadura se había roto una tradición de organizaciones como los sindicatos y tenemos una política que empieza a cooptar a estas organizaciones. Si antes se enfrentaban al Estado, acá vemos que los sindicatos incluso coquetean con el Estado o se ciñen a las normas que éste determina. El Estado en ese momento había determinado que el sistema económico neoliberal y la Constitución no se iban a tocar. El Estado le tiende la mano a estas organizaciones sociales, bajo esas condiciones, que no se iban a mover.

A los músicos les pasa lo mismo, como trabajadores que son, heredan ese marco político para desarrollar su trabajo, a las reglas del mercado neoliberal, un mercado que no los pone en la radio, y con una política cultural que tampoco sufrió cambios después de la dictadura, salvo cambios estéticos, declarativos o de infraestructura, pero no medulares.

En los noventa, vemos una arquitectura cultural bien pobre, deficiente, sin cambios sustantivos desde la propuesta cultural de la dictadura. Es más, durante la dictadura hubo una dirección cultural, que potenció cierto desarrollo cultural en algún momento. Bien oficialista y todo, pero estuvo ahí. Sin embargo, durante los primeros años de la transición hubo sectores que quedaron marginados del desarrollo cultural. Es injusto, porque en este caso eran sectores que habían luchado en contra de la dictadura. En el caso de los músicos esto es clave, vamos a ver que muchos músicos van a quedar cesantes con el retorno a la democracia.

Todo esto es el contexto.

Y claro, se juntan estos músicos, arman esta asociación de trabajadores y se definen objetivos. Y es curioso, porque perfectamente nos podemos encontrar con esos mismos objetivos al día de hoy, no porque no se hayan producido cambios en la estructura económica y cultural o porque los músicos no hayan logrado empujar transformaciones, sino porque realmente los problemas son muy profundos. Tienen que ver con un mercado que pone el beneficio económico por sobre el artístico, con un Estado que se ha demorado mucho y ha sido muy lento en el fomento de la cultura chilena, también con una sociedad que se ha convertido en una sociedad de consumo bien extranjerizante e inmediatista a la hora de consumir cultura. Y algunos artistas han pagado las consecuencias por estos factores.

"Desde el punto de vista de lo concreto, la ATR dejó dos discos, que creo que son un aporte a la comprensión histórica de la música chilena a principios de los noventa, en una época donde no se estaban grabando, donde a los músicos les costaba mucho tener sus grabaciones en una buena calidad técnica".

Claro, nos demoramos en tener la ley de cuotas de música chilena en las radios y funciona hasta por ahí no más, la ley de teloneros todavía la estamos esperando, la SCD recién recauda como corresponde, hoy recién los músicos se ven a sí mismos como trabajadores y saben postular a proyectos, a fondos, etc. Hemos avanzado, sin duda, pero es curioso que los mismos problemas que los músicos planteaban cuando se formó el ATR son los de hoy, y no es que los músicos sean unos quejosos, sino que lamentablemente ha cambiado poco.

cristofer1.jpeg

- Viendo el vaso medio lleno de este proceso, ¿Cual es el legado de la ATR o los aprendizajes que dejó esta experiencia?

- Yo veo dos legados. Uno se traduce en los elementos concretos que se heredaron a la siguiente generación, y en eso la ATR dejó un legado. Y dos, tiene que ver con una cosa más poética, de aprendizaje, ya que la sola experiencia en sí, fracasando o con éxito, es ya una enseñanza para las siguientes generaciones, es un legado. La ATR es generosa en ambos casos.

Desde el punto de vista de lo concreto, la ATR dejó dos discos, que creo que son un aporte a la comprensión histórica de la música chilena a principios de los noventa, en una época donde no se estaban grabando, donde a los músicos les costaba mucho tener sus grabaciones en una buena calidad técnica, y la ATR grabó a más de 50 bandas chilenas que estaban tocando en ese momento. Y frente a la tesis de que en esos años no estaba pasando nada, es falso, estaba pasando de todo pero no los estaban grabando. También los conciertos que hicieron son otro legado importante. Y también cómo descubrieron a algunas bandas que estaban tocando, que después iban a ser muy conocidas, como Lucybell, Santos Dumont y Los Peores de Chile. A propósito del fallecimiento de Pogo, él siempre reconoció que el grupo nació gracias a la ATR.

Y tal vez el gran legado de la ATR son las Escuelas de Rock, que hoy son una política pública que tiene más de 20 años de actividad ininterrumpida, que ha pasado por todos los gobiernos desde Frei en adelante, que ha diversificado su propuesta, que tiene un festival como el Rockódromo, La Noche de los Balcones, etc.

Y desde lo inmaterial, me parece que la experiencia truncada de la ATR, como ellos mismos lo decían, es una experiencia valiosa para cualquier músico que hoy pretenda organizarse y que tenga una visión política de su labor. Cualquier músico que se haga estas preguntas, políticas y existenciales, debe pasar por la historia de la ATR. Debe ver en qué se equivocaron, por qué no funcionó, debe observar el papel que jugaron los egos, las diferencias políticas, el rol que jugaron las mujeres, las regiones. Es una experiencia histórica valiosa y eso es una herencia.

"Llegué a la conclusión que la especificidad política de las mujeres no había sido manifestada por ningún miembro de la ATR. Nada se decía sobre equidad salarial, violencia contra las mujeres, paridad en los festivales, nada de lo que se habla hoy".

- ¿Cómo ve el rol de las mujeres en ese proceso? Había mujeres, pero eran pocas, según aparece en el libro.

- Yo creo que ahí hay que hacer una apreciación previa, porque una cosa es la historia de la ATR a principios de los noventa y otra cosa es la historia del rock chileno. Si vemos la historia del rock chileno en los noventa, obviamente las mujeres fueron parte importante y ni siquiera aparecerían en un capítulo aparte, como mujeres en el rock, sino que estarían intercaladas con grupos de hombres o mixtos, porque fueron constructoras de la escena, como cualquier otro músico de la época. Obviamente está la particularidad del contexto machista, como lo ha sido siempre el rock como estilo musical.

Pero cuando vemos la historia de la ATR, nos encontramos con que era un grupo casi exclusivo de hombres, en la directiva había solo hombres, y las mujeres aparecen de forma muy satelital, por ejemplo, en una foto aparece Sol Dominguez entre otros músicos, o en el disco de la ATR aparece Fulano con Arlette Jacquier. Claro, están, pero no son parte de la directiva ni tampoco estaban en las primeras reuniones de ATR.

Yo intenté demostrar que, en esa ausencia, en esa aparición satelital, había algo interesante que decir. Fui a hablar con esas mujeres y les dediqué un capítulo del libro, hablé con las que participaron de alguno de los discos de la ATR, que firmaron por el gremio, aunque no hayan estado en la directiva.

La presencia de la mujer en el libro se abarca desde dos miradas, en primer lugar, su presencia, su quehacer, y en segundo lugar la especificidad política en relación a los problemas relativos de las mujeres en la agrupación. Llegué a la conclusión que la especificidad política de las mujeres no había sido manifestada por ningún miembro de la ATR. Nada se decía sobre equidad salarial, violencia contra las mujeres, paridad en los festivales, nada de lo que se habla hoy. Y me pregunté por qué pasó esto.

Concluí que había un sesgo machista o machocentrista, que hizo que no se vieran los problemas de las mujeres ni que se incluyeran en las demandas. Esos problemas no sólo no fueron planteados por los hombres de la agrupación, sino tampoco por las mujeres. Y fui entretejiendo esa problemática, le dediqué todo un capítulo, ahí hablan Jeannette Pualuan, Cathy Lean, Sol Domínguez, Arlette Jacquier. Todas cuentan que fue hermoso, hablan con cariño de la ATR. Si bien recibieron comentarios machistas como “oye, qué bien tocas para ser mina”, pero lo ven como algo que sobrevivieron. Recuerdan con cariño esa época, sin dejar de ser críticas con ese pasado.

"En Chile nunca tuvimos mucha prensa especializada en música. La especialización avanzó de manera paulatina. Empezamos a tener prensa especializada en música a fines de los sesenta y principios de los setentas".

Afortunadamente hoy, las organizaciones de trabajadores de la música más fuertes que existen son justamente las de las mujeres.

- Hay una crítica bien clara a la prensa cultural o musical de la época, sobre todo de medios tradicionales. Al principio del libro se muestra cómo los medios hablaban de manera hasta despectiva de la ATR. ¿Cómo cree que influyó la prensa en ese proceso? ¿Cree que ha cambiado esa actitud de la prensa respecto a organizaciones de este tipo?

- En Chile nunca tuvimos mucha prensa especializada en música. La especialización avanzó de manera paulatina. Empezamos a tener prensa especializada en música a fines de los sesenta y principios de los setentas. Ahí está Alto Voltaje de Pablo Aguilera, Pirincho Cárcamo que es un héroe por sobrevivir con su programa Hecho en Chile. No podemos decir que no hubo, estaba también revista La Bicicleta y El Carrete. Pero eran cosas que no estaban en la primera línea informativa. Ahí estaba la prensa de espectáculos, donde la misma persona reseñaba un recital y al otro día una película, como el estilo de Ítalo Passalacqua y Ana Josefa Silva. Después, a principios de los noventa, apareció El Carrete, con Pancho Conejeras, y antes con el suplemento Clic en Las Últimas Noticias. Estaban la Revista Rock Clásico, Radio Umbral, programas como Al Margen, Musiclaje, etc, pero siempre en el under.

En la primera línea informativa estaba mala la cosa, un ejemplo es que Passalacqua despedazó a Faith no More en su crítica de la presentación del Festival de Viña. Otro ejemplo es que la semana que se fundó la ATR, El Mercurio, un par de días después, publicó la noticia de que Beatlemanía se separaba y lo catalogó como “la noticia musical de la semana”. Y no puede ser que la misma semana que se forma una asociación gremial de músicos, la noticia musical de la semana sea que se separa una banda tributo. Pésimo todo.

"Creo que para los que se quieren dedicar a esto, si es que se puede, van a tener que ponerse al día, sin duda. Estamos en un momento de exigirnos un poco más a los periodistas de música, hay que estudiar más, escuchar más música".

Esto empieza de a poco a cambiar, se empieza a especializar gente, aparece David Ponce, Marisol García, la Radio Rock and Pop, gente que se empieza a ilustrar. No es que ellos fueran los primeros, pero sí fue importantes ver estos nombres en la primera línea informativa. Hoy son muchos más, hay muchos especialistas en prensa musical, de hecho, me sumo a ese grupo de redactores, periodistas, gente que trabaja en prensa musical, en crítica musical.

Pero creo que aún falta generar una prensa musical más culta, que hable más de música de Latinoamérica, que lea sobre música, que escuche los discos que están saliendo. Personas como César Tudela, Pablo Cerda o Jean Parraguez están haciendo un periodismo escrito muy culto, muy bien formado, siempre con algo más que decir. Javiera Tapia que se ha abierto a temas más culturales o el mismo Marcelo Contreras que, criticado y todo, no podemos negar que es muy mateo, muy estudioso. Juan Pablo Andrews y Andrés del Real en La Tercera. La Maca Lavín y la Ilse Farías. Incluso gente del periodismo que ha lanzado muy buenos libros, como Gonzalo Planet y María de Los Ángeles Cerda. La gente joven como Cristóbal Galleguillos, Fernanda Schell, Fernanda Hein, Bastián Fernández o quiénes han trabajado con los nuevos fenómenos urbanos, como Raimundo Flores o Andrés Panes. Se me debe escapar alguno o alguna, pero yo creo que de este nivel, de los que te mencioné, no debería bajar. Indudablemente el problema es que hoy también hay mucho donde leer y no siempre el trabajo es bueno.

Creo que para los que se quieren dedicar a esto, si es que se puede, van a tener que ponerse al día, sin duda. Estamos en un momento de exigirnos un poco más a los periodistas de música, hay que estudiar más, escuchar más música. Lo bueno es que es un ambiente donde de a poco se han generado comunidades, con harta buena onda, compañerismo. Al menos es lo que me ha tocado ver a mí. También me ha tocado ver cómo los egos y líneas editoriales miopes impiden a veces generar un ambiente en donde todos crezcamos. También lo bueno es que hay gente joven que no se avergüenza de escuchar música chilena, de decir por ejemplo que le gusta Zalo Reyes, Los Vásquez, Myriam Hernández. Eso es muy positivo.

Comentarios

Muy interesante el libro y la

Añadir nuevo comentario