Pero los exportadores, como todos los empresarios, disfrutaron de una mano de obra barata, que surgió como consecuencia del elevado desempleo y de la reducción de los salarios.

Considerando a los trabajadores adscritos a los programas PEM y POJH (Plan de Empleo Mínimo y Programa Ocupacional para Jefes de Hogar, respectivamente) la tasa media de desempleo entre 1974 y 1988 alcanzó al 18 por ciento. Esta cifra triplica la tasa de desocupación histórica registrada entre 1960 y 1970.

Se explica fundamentalmente por la baja tasa de inversión registrada hasta 1988 y por las reformas estructurales introducidas por los Chicago boys. En menor medida, se debe también a la incapacidad del aparato productivo para asimilar con rapidez la mano de obra desplazada de las empresas y sectores que no se adaptaron a los cambios. Influyó, además, el fuerte aumento de la fuerza de trabajo, motivado por la crisis, puesto que la baja de los ingresos y alto desempleo condujo a más personas a buscar ocupación. Por último incidió fuertemente en el aumento del desempleo la jibarización del aparato estatal, que redujo su planta de personal en alrededor de 200 mil personas.

El PEM y el POJH comenzaron a extinguirse paulatinamente con la recuperación de la economía y desaparecieron en 1989. Incluyendo a estos programas de emergencia, en el trimestre enero-marzo de 1988 la desocupación nacional descendió al 9,7 por ciento.

Este fue el momento en que, por primera vez, a lo largo de toda su trayectoria, el régimen militar tuvo una cifra de desempleo real inferior al diez por ciento.

El libre juego del factor trabajo en el proceso productivo lo impusieron los economistas neoliberales a partir de 1975, cuando desecharon las propuestas que mantenían el poder negociador de los asalariados.

Los salarios

El alto desempleo siempre estuvo acompañado por bajos salarios, algo característico de aquellas economías donde los trabajadores son considerados como una mercancía que se transa en el mercado. La experiencia del modelo de Chicago impone a los trabajadores la doble condición de ser objetos y sujetos del proceso productivo. Objetos, porque el valor del servicio que prestan lo imponen los patrones, en relación con el precio de mercado. Y sujetos, porque el empresario les exige identidad con la empresa y un desempeñó eficiente, el que muchas veces no se corresponde con el salario que reciben.

El libre juego del factor trabajo en el proceso productivo lo impusieron los economistas neoliberales a partir de 1975, cuando desecharon las propuestas que mantenían el poder negociador de los asalariados. Aunque desde el golpe de Estado de 1973 los derechos laborales estaban congelados, en 1975, el gobierno no acogió las propuestas para normalizar las cosas, porque entendía que los empresarios necesitaban de un tiempo largo para adecuarse al nuevo sistema económico.

No aceptaron sino hasta 1979 que se legislara en esta materia. Obviamente, el tipo de normas que ellos diseñaron se inclinó en favor del empresario en vez del trabajador. Con un menor poder real de negociación y, además, con un elevado desempleo, las minorías de trabajadores organizados nunca alcanzaron a tener, en promedio, los niveles de remuneraciones que proporcionalmente percibían hacia 1970.

En 1988, al cabo de 16 años de gobierno militar, sólo el 9 por ciento de los trabajadores ejercía el derecho de negociar colectivamente. De esta manera se explica por qué durante todo el período el poder adquisitivo de las remuneraciones estuvo siempre por debajo del nivel que éstas tenían en 1970. Es más, pese a todo lo avanzado desde la crisis de 1982, hacia junio de 1989 el índice de remuneraciones reales del INE, deflactado con el IPC oficial, era inferior en diez puntos al nivel que había alcanzado en 1981.

Los reajustes por ley de las remuneraciones para los trabajadores que no negocian colectivamente desaparecieron en agosto de 1981.

Mientras tanto, la asignación familiar se mantuvo congelada en 552 pesos mensuales desde 1985, cuando el entonces ministro de Hacienda, Hernán Büchi, quiso eliminarla, al cabo de un largo proceso de deterioro sin reajuste. Aunque esta decisión no trascendió, se logró establecer por boca de algunos de sus asesores más próximos que el intento fue amagado por el propio Pinochet.

En julio de 1989 el salario mínimo estaba un 35 por ciento por debajo del valor que tenía en 1981.

Finalmente esta idea no se llevó a la práctica.

Hernán Büchi quiso también eliminar por completo el salario mínimo, pero se encontró con un nuevo rechazo del general Pinochet, quien después de un largo debate público a mediados de 1988 determinó reajustarlo para impedir su deterioro. Anteriormente Sergio de Castro también quiso derogarlo recibiendo una similar negativa por parte de Pinochet, el cual se hacía asesorar por un grupo representativo de dirigentes gremiales y sociales que participaban en el Consejo Económico y Social. En julio de 1989 el salario mínimo estaba un 35 por ciento por debajo del valor que tenía en 1981.

Las pensiones

Tal vez los jubilados, montepiadas y otros pensionados corresponden al único sector que los Chicago boys no pudieron escamotearles el derecho de reajuste periódico, conforme a la variación del IPC. Así y todo, estos economistas se las arreglaron para impedir que crecieran más de lo que la situación de la caja fiscal estaba en condiciones de permitir. La más clara de estas maniobras la ejecutó el ministro Büchi cuando, en mayo de 1985, entregó a los pensionados un reajuste inferior al que correspondía. Posteriormente, no reconoció la arbitrariedad de la medida. El promedio de las pensiones que reciben alrededor de 1.300.000 chilenos (En 1989) no es representativo de lo que realmente percibe la mayoría de ellos. El sesgo lo ponen cerca de 100.000 jubilados con pensiones muy por encima del promedio, que corresponden a las que entregan las cajas de previsión de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Un economista de Cieplan sostuvo:

- Estas pensiones más que cuadriplican el monto mensual que se paga a los pensionados civiles.

Así y todo, el promedio de las pensiones durante la mayor parte del régimen militar estuvo por debajo del promedio que éstas tuvieron entre 1960 y 1970.

Así y todo, el promedio de las pensiones durante la mayor parte del régimen militar estuvo por debajo del promedio que éstas tuvieron entre 1960 y 1970. Hacia 1985, el nivel medio de las pensiones era 8,5 por ciento inferior al promedio que tenían hasta 1970. Esto, pese a que desde 1981 el gasto previsional ha aumentado considerablemente, debido a la creación de las AFP. Estas instituciones privadas se llevaron a la mayoría de los cotizantes activos y dejaron a los jubilados cobrando sus pensiones en las antiguas cajas.

En 1988 cerca del 60 por ciento de los jubilados dependientes del antiguo sistema previsional (alrededor de 750 mil personas) percibía pensiones mínimas, cuyo monto aproximado era de 14.000 pesos al mes. A partir del 1 de enero de 1989, estos pensionados comenzaron a solventar en parte el desfinanciado sistema de salud estatal, a través de la cotización obligatoria del 7 por ciento de sus ingresos. Tal obligación se la impuso el ministro Büchi.

El consumo

Las severas políticas de austeridad aplicadas por los Chicago boys durante y después de las crisis económicas redujeron los niveles de consumo por persona en forma clara. Entre 1974 y 1987 el consumo per cápita disminuyó a un ritmo de 1,2 por ciento anual, para llegar a tener ese último año (1989) un nivel inferior en ocho por ciento al que existía en 1970. Esto, según datos del Banco Central, deducidos de las Cuentas Nacionales.

Algo análogo ocurrió con el consumo alimentario por persona. La disponibilidad diaria de calorías por persona, que en 1970 era de 2.692,5 bajó a 2.227,8 en 1987. Mientras tanto, la disponibilidad diaria de proteínas por persona disminuyó desde 71,3 gramos en 1973 hasta 57,7 gramos en 1988.

El período 1974- 1987 implicó una caída del 12 por ciento en la ingesta de calorías por persona y del 20,3 por ciento en el consumo de proteínas.

La salud

El Sistema Nacional de Salud se cuenta entre las principales víctimas de la reducción deliberada del gasto fiscal propiciado por los Chicago boys. Los recortes programados del presupuesto del sector condujeron, hacia 1988, a situaciones insostenibles. A tal punto, que los establecimientos hospitalarios entraron en cesación de pagos con sus proveedores habituales de insumos y servicios. Además, el personal médico y paramédico de numerosos hospitales santiaguinos había participado en varias oportunidades en huelgas y protestas contra la política de salud, y en demanda de reajustes salariales. Para superar estos conflictos, el gobierno tuvo que entregar nuevos suplementos presupuestarios.

La notoria caída observada en el gasto fiscal en salud aparece contrarrestada en el período por los avances en el plano de la atención primaria y preventiva.

Entre 1973 y 1988 la caída del gasto social por persona en salud llegó al 62,2 por ciento, según se desprende al comparar las cifras de ambos años.

la_erradicacion_de_campamentos.jpg

La notoria caída observada en el gasto fiscal en salud aparece contrarrestada en el período por los avances en el plano de la atención primaria y preventiva, que llevan a una mejoría considerable los indicadores de mortalidad infantil y de esperanza de vida. El índice de mortalidad infantil (número de fallecidos menores de un año por cada mil nacidos vivos) bajó de 65,8 en 1973 a 18,2 en 1988. En tanto, la esperanza de vida al nacer subió de 65,7 años en 1973 a 71,5 años en 1988. Estos resultados indican que, no obstante la reducción presupuestaria, hubo un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, hecho que también lleva a deducir un manejo administrativo más eficiente en los organismos de salud estatales.

Con la reducción del gasto fiscal en salud, los Chicago boys empujaron a los chilenos a financiar directamente las atenciones y consultas. Asimismo, castigaron fuertemente a los funcionarios de los servicios estatales a trabajar más y a ganar menos. Mientras en 1973 el Servicio Nacional de Salud disponía de 110.000 funcionarios, entre personal médico y paramédico (cuando la población del país era de 9.860.000 personas), en 1988, el transformado SNS (en Sistema Nacional de Servicios de Salud, SNSS) operaba con sólo 53 mil funcionarios para atender a no menos de 11.000.000 de chilenos, descontando al 1.200.000 personas que estaba incorporado al sistema de salud privada. Este personal percibía en 1988 salarios promedios de 22 mil pesos mensuales, atendiendo a más pacientes que antes.

Salvo los enfermos que demostraran con documentos su calidad de indigentes, la mayoría de quienes acudían a los servicios estatales de salud estaba obligada a cancelar por la atención. De esta forma, se llegó en 1982 a que el 62 por ciento del financiamiento total del sistema de salud saliera del aporte directo de los usuarios, a través del descuento del 7 por ciento de -las remuneraciones, o bien por intermedio del pago en efectivo de la atención. Los Chicago boys impulsaron también la privatización de la salud, traspasando postas y consultorios a las municipalidades y creando las instituciones de salud previsional. Estas últimas, para obtener rentabilidad, sólo atendían a los chilenos con ingresos medios y altos. ·

La educación

En 1988 el gasto fiscal en educación también era más bajo que en 1975. En moneda de un mismo año -1976- se tiene que en 1973 se destinaron 447,7 millones de dólares. En 1988 el monto fue un 2,6 por ciento inferior. Es decir, ascendió a sólo 436,2 millones de dólares.

Las familias de sectores medios que deseaban asegurar una educación mejor a sus hijos debían desembolsar mayores recursos para acceder a los colegios particulares.

El descenso del gasto fiscal en educación afectó con especial rigor a las clases medias. Los sectores de bajos ingresos continuaron padeciendo limitaciones propias de su situación, agravadas por el deterioro de la calidad de la enseñanza en los establecimientos fiscales o subvencionados por el fisco. Las familias de sectores medios que deseaban asegurar una educación mejor a sus hijos debían desembolsar mayores recursos para acceder a los colegios particulares.

Los obstáculos para el acceso de las clases medias a las universidades se incrementaron después que los Chicago boys establecieron que este servicio debía ser pagado. Esto explica por qué se redujo la matrícula en las universidades durante el gobierno militar. En 1973 los estudiantes universitarios eran 144.663, mientras que en 1988 la cifra descendió a 125.529. Hubo sí un aumento considerable de los alumnos matriculados en institutos profesionales y centros de formación técnica, los que sumaron 107.619' estudiantes en 1988. Esto significa que para sortear las mayores exigencias pecuniarias de las universidades, los jóvenes chilenos centraron su interés en carreras cortas y menos onerosas, con el objetivo de incorporarse rápidamente al mercado del trabajo.

La vivienda

La construcción de viviendas estuvo deprimida durante la mayor parte del régimen militar, repuntando recién en 1985. Ese año se pasó bruscamente de un promedio anual de 34.390 unidades, correspondiente al período 1974-1984, a uno de 61.894 unidades en el período 1985-1988. El salto espectacular estuvo motivado por la superación del trauma recesivo de 1982-83 y por la aplicación de nuevos mecanismos de estímulo al sector.

Hacia 1984 el gobierno había prácticamente abandonado la misión de edificar viviendas en forma directa y tampoco estimulaba al sector privado para que supliera el bajo ritmo de construcción. Ese año los organismos estatales sólo construyeron 276 viviendas en todo el país, mientras que el sector privado había asumido la construcción de 46.493 casas.

Aparentemente, la privatización de esta actividad había funcionado.

Sin embargo, lo que ocurrió a partir de 1985 fue una transferencia de responsabilidades porque, en la práctica, la mayor parte del dinero para construir viviendas la estaba poniendo el Estado, a través del denominado gasto fiscal social en vivienda. Los fondos provenían en su mayor parte de créditos de organismos internacionales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo) y de las propias arcas fiscales. A contar de 1985 el gasto fiscal en vivienda comenzó a subir en forma sostenida.

El gasto fiscal en vivienda de 1973 fue muy superior al de 1988. El menor aporte del fisco al sector en los últimos años del gobierno militar estuvo siendo compensado con financiamiento bancario, por la vía de los créditos hipotecarios. De esta manera se explica que en 1988 se hayan construido más viviendas (75.993 unidades) que en 1973 (37.863,) pese al mayor gasto fiscal que hubo en el sector durante la Unidad Popular. En todo caso, la cifra record de construcción de 89.203 unidades en 1972 no fue alcanzada.

Bajo la conducción de los Chicago boys hubo un claro deterioro de la capacidad para responder a las necesidades habitacionales insatisfechas. Con el ritmo de crecimiento vegetativo de la población del país -de 1,7 por ciento anual-, la demanda por nuevas viviendas era cercana a 51 mil viviendas al año. Si a esto se añade el factor de reposición de viviendas dañadas u obsoletas, la cifra sube a 71 mil viviendas al año.

El déficit habitacional acumulado entre 1974 y 1989 se calcula en 496 mil viviendas.

Este es el mínimo de viviendas que se deberían haber construido para atender la demanda normal derivada del aumento de la población y de la obsolescencia. Pero el cálculo no considera el déficit heredado del período democrático y que hacia 1973 ascendía a cerca de 450 mil unidades.

El déficit habitacional acumulado entre 1974 y 1989 se calcula en 496 mil viviendas. Si a esta cifra se suman las carencias anteriores, el déficit global hacia mediados de 1989 ascendía a 946 mil unidades.

Si en el futuro (a partir de 1989) se construyeran 100 mil viviendas anuales el déficit tendería a desaparecer en un plazo de 32 años. Esto, por supuesto, considerando que la tasa de natalidad no pase del 1,7 por ciento y que no se produzcan desastres naturales que derriben parte de las edificaciones existentes.

La duda habitacional

Otro problema pendiente para el futuro es la morosidad de la deuda hipotecaria. Afecta a más de 100 mil familias que adquirieron sus compromisos con elevadas tasas de interés (más del diez por ciento anual) y en unidades de fomento (UF).

A pesar de las sucesivas renegociaciones y otras ayudas entregadas a partir de 1983 a los deudores hipotecarios, el problema siguió su curso debido a que nunca se atacó de raíz. La solución o podría haber prescindido de la disminución de aquella parte de la deuda acumulada por la aplicación de intereses sobre intereses, vale decir, la tasa propiamente tal y la reajustabilidad diaria de la UF. La mayoría de los deudores que logró renegociar tuvo que reconocer un débito muy superior a la deuda inicial, al punto que en muchos casos se obligaban a pagar entre dos o tres veces el valor real de la vivienda.

La deuda hipotecaria en UF afectó especialmente a las familias de clase media y media baja.

minimas_inversiones_en_viviendas.jpg

Con el propósito de dar una respuesta más rápida al déficit habitacional existente, los Chicago boys pusieron en marcha mecanismos de subsidio. Estos fueron dirigidos, primero, a los sectores populares y, posteriormente, a las clases medias. A partir de un ahorro previo de los interesados y después de un sorteo a nivel nacional entre los postulantes, el Estado asignaba un número anual de subsidios. Estos servían para financiar la construcción de las viviendas. La parte que no alcanzaba a cubrirse con el subsidio y el ahorro previo era aportada por la banca comercial, con créditos respaldados por letras hipotecarias.

El sistema funcionó en forma adecuada, sobre todo porque promovió el ahorro y obligó al Estado a cumplir con una cuota determinada de subsidios para premiar el esfuerzo de las familias. La política de subsidios incrementó el interés de las empresas constructoras por participar en el negocio. Esto, unido a la disposición del gobierno de elevar el número de edificaciones, especialmente por la proximidad de períodos eleccionarios, llevó de paso a afectar la calidad del producto terminado y a minimizar el uso del terreno.

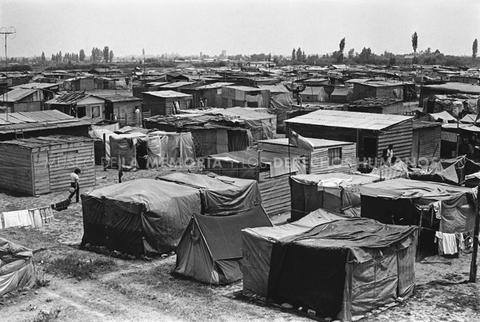

Cerca de 146 mil familias fueron erradicadas desde campamentos a zonas periféricas del radio urbano durante el gobierno militar.

La mayoría de las viviendas destinadas a los hogares de bajos recursos se entregaba con menos elementos de terminación (sin estuco, sin puertas interiores y, en algunos casos, carentes de piso y cielo). Para bajar costos, también se redujo la superficie media de construcción, llegando a entre 24 y 36 metros cuadrados las más baratas. En las viviendas más estrechas el drama de los allegados -alrededor de 250 mil familias sólo en Santiago- se hizo más patético.

Cerca de 146 mil familias fueron erradicadas desde campamentos a zonas periféricas del radio urbano durante el gobierno militar. La mayoría de ellas quedaron en las llamadas "casetas sanitarias", construcciones con los servicios mínimos de baño y cocina, y en las viviendas sociales de reducido tamaño. Esta medida permitió despejar terrenos urbanos de alto costo por metro cuadrado que pasaron a ser ocupados por familias de sectores medios y clases altas.

(*) - Manuel Délano es periodista de la U. de Chile, magíster en Comunicación Estratégica UAI y diplomado en Aprendizaje y Enseñanza en Educación Superior, fue corresponsal en Chile del diario El País de España, editor de Economía en revista HOY, editor general del diario La Nación, consultor de organismos internacionales y es autor y editor de libros, artículos y estudios y docente universitario.

(*)- Hugo Traslaviña es periodista especializado en economía. Titulado en la Universidad Católica del Norte y Magíster en Gestión Empresarial, de la Universidad Técnica Federico Santa María. Se ha desempeñado como reportero y editor en revistas y diarios y en la agencia internacional Reuters. Es profesor en la Universidad Central y miembro del directorio de la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas, Capítulo Chileno (AIPEF Chile). También es autor del libro "Inverlink, la ruta de una estafa" (Editorial Planeta 2003) y "Llegar y llevar, el caso La Polar'' (Ediciones Mandrágora, 2013).

Mañana: La obra gruesa.

Comentarios

Añadir nuevo comentario