Fue un estreno violento. Para el gobierno militar era esencial en esta etapa ahogar la efervescencia social y ganar tiempo, mientras se distribuían los costos de la recesión.

Hernán Felipe Errázuriz, entonces presidente del Banco Central, y el ministro Carlos Cáceres habían firmado en Nueva York los protocolos de la primera renegociación de la deuda externa. Consistió en que la República de Chile reconoció como suya la deuda externa contraída en su mayor parte por grupos económicos privados. Los costos por los errores cometidos anteriormente fueron traspasados a Chile en un documento en inglés, que Cáceres y Errázuriz firmaron en las oficinas del Manufacturers Hanover Trust. Este banco norteamericano encabezó el Comité de los Doce, que representaba a la banca acreedora.

Por intermedio de este comité, los 611 bancos acreedores otorgaron a Chile un crédito de 1.300 millones de dólares. Postergaron las amortizaciones de la deuda externa y se restablecieron las líneas de créditos de corto plazo, que se usan para financiar el comercio exterior. Pero formularon exigencias: la normalización de las empresas que pertenecían a los conglomerados y que se encontraban entonces en poder de los bancos intervenidos. Pidieron además una extensión de la repactación de las deudas y mayor ayuda al sector privado. La principal prioridad del comité fue que Chile cumpliera el programa de ajuste diseñado por el Fondo Monetario Internacional.

Los 611 bancos acreedores otorgaron a Chile un crédito de 1.300 millones de dólares. Postergaron las amortizaciones de la deuda externa y se restablecieron las líneas de créditos de corto plazo, que se usan para financiar el comercio exterior.

La presión de la banca acreedora estaba destinada a impedir que parte del costo de la recesión recayera sobre ella. El gobierno adoptó con entusiasmo esta política. Por ejemplo, al repartir las pérdidas de los bancos que fueron liquidados (el BUF y el BHC), los acreedores externos fueron privilegiados: recibieron el ciento por ciento de sus fondos, mientras a los depositantes nacionales les fue reconocido poco más del 70 por ciento de sus ahorros.

Más allá de la necesidad de renegociar la deuda externa, lo cierto es que esta acción no fue producto de un consenso nacional ni, menos, sus antecedentes conocidos previamente. Una de las decisiones del gobierno militar que más compromete el futuro de la sociedad chilena fue tomada con el concurso decidido de los Chicago Boys y el general Pinochet.

jarpa_llega_al_gabinete_de_pinochet.jpeg

La aceptación por parte del gobierno de que los costos provocados por la ruina de los grupos debían ser asumidos por todos los chilenos llevó a la aplicación de un principio contrario a la teoría neoliberal: mientras las ganancias eran privadas, las pérdidas eran socializadas. Esta concepción no obedeció precisamente a un acto de pragmatismo, sino a la necesidad de preservar las transformaciones neoliberales y, desde luego, al deseo de darle estabilidad al régimen.

El plan político de Jarpa se propuso dividir a la oposición que participaba en las protestas-unida a través de las organizaciones sociales- y corroer la base social del descontento. Para el primer objetivo, le fue útil el diálogo que abrió con la recién constituida Alianza Democrática (AD), integrada originalmente por cinco partidos, entre ellos la Democracia Cristiana y el Partido Socialista de Ricardo Núñez. Poco después se constituyó el Movimiento Democrático Popular (MDP), con el concurso, entre otros, de los partidos Comunista y Socialista de Clodomiro Almeyda. Para cumplir con su objetivo, Jarpa requería terminar con el predominio de los Chicago Boys y de sus políticas contractivas dentro del gabinete ministerial.

La aceptación por parte del gobierno de que los costos provocados por la ruina de los grupos debían ser asumidos por todos los chilenos llevó a la aplicación de un principio contrario a la teoría neoliberal: mientras las ganancias eran privadas, las pérdidas eran socializadas.

La Iglesia Católica fue el puente para el diálogo. De hecho, la primera reunión se realizó en la casa del arzobispo de Santiago, cardenal Juan Francisco Fresno. Pinochet terminó el Estado de Emergencia, que regía ininterrumpidamente desde1973 y permitió el regreso de algunos exiliados, entre ellos los dirigentes demócratas cristianos Andrés Zaldívar y Renán Fuentealba.

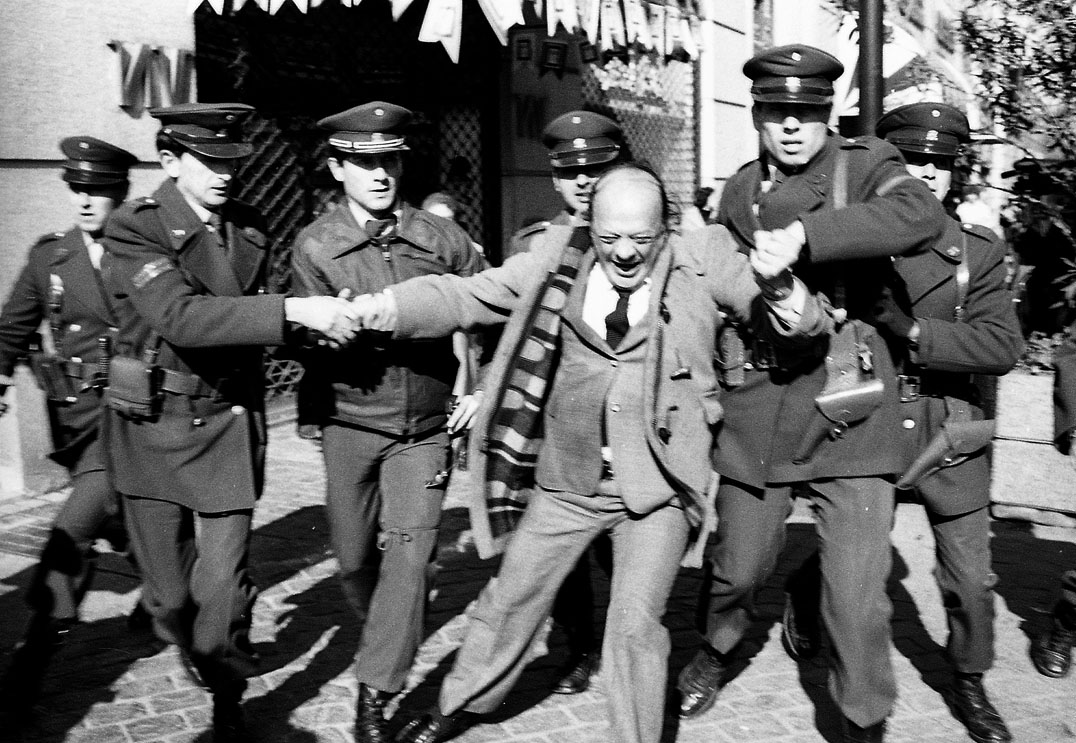

Fue un breve intervalo primaveral, combinado con represión. En las protestas contra el aniversario del 11 de septiembre de 1973, fue arrestado Patricio Aylwin, entonces consejero nacional de la DC, por defender a su hijo Miguel Patricio de la policía.

Las demandas de la AD, que incluían la renuncia de Pinochet, un gobierno provisional de 18 meses y elección de una asamblea constituyente, no fueron admitidas por el gobernante. Pero, entretanto, el régimen sorteó la primavera y el verano. Las protestas fueron diluyéndose y quedaron restringidas a los barrios periféricos de las grandes ciudades y a los sectores sociales más organizados. Sólo muy esporádicamente volverían a ser golpeadas las cacerolas hasta el fallido "año decisivo" en 1986.

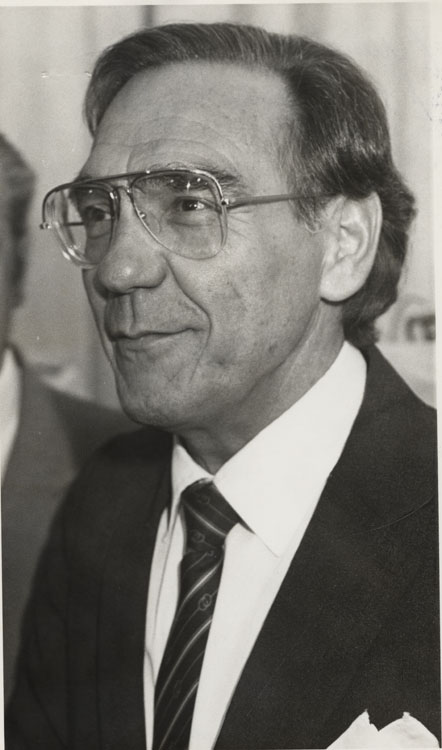

Después de una intensa guerrilla interna en el gobierno, en abril de 1984, Pinochet retiró a Cáceres del gabinete para dar paso a los aliados de Jarpa. Modesto Collados, empresario de la construcción, asumió como ministro de Economía y Luis Escobar Cerda en Hacienda. Fue el período de mayor declinación de los Chicago boys. Sus más conspicuos representantes comenzaron a retirarse del gobierno.

Las demandas de la AD, que incluían la renuncia de Pinochet, un gobierno provisional de 18 meses y elección de una asamblea constituyente, no fueron admitidas por el gobernante. Pero, entretanto, el régimen sorteó la primavera y el verano

Quedaban sólo los más discretos y con capacidad de acomodo. Hernán Büchi, quien después de una fatigosa carrera por distintas reparticiones había sido nombrado, en agosto de 1983, ministro director de Odeplan, el refugio natural de los economistas jóvenes de Chicago. El arribo de Escobar significó el desplazamiento de Büchi hacia el cargo de superintendente de Bancos.

Escobar, el quinto ministro de Hacienda desde la recesión en una cartera que antes sólo fue ocupada por tres personas, debió enfrentar abierta y soterradamente a los Chicago Boys, que estaban replegados, a la espera de una nueva oportunidad. Sus intentos de imponer impuestos adicionales a los bienes de consumo y de postergar la reforma tributaria fueron rechazados por la Junta de Gobierno. Polemizó incluso con el ministro Collados y con los opositores.

Así como Lüders había reconocido la responsabilidad de los errores económicos en la crisis, Escobar admitió la tasa de desempleo incluyendo al PEM y POJH. Aunque los índices mejoraron, la crisis era patente, especialmente en los sectores de menores ingresos: en 1984 el Comité Permanente del Episcopado pidió adoptar medidas de emergencia para enfrentar el hambre.

El ministro Escobar impulsó una política más expansiva, con dosis importantes de pragmatismo. Para financiar su política reactivadora, Escobar aplicó sobretasas arancelarias a 200 artículos considerados prescindibles. Permitió el blanqueo de capitales, para intentar que retomaran al mercado parte de los dólares fugados. Devaluó, afectando las remuneraciones y precios, para fomentar las exportaciones. .

Aunque la economía creció, por primera vez desde 1981, durante el paso de Escobar el incremento del PGB no fue más que una recuperación de parte del terreno perdido. El ministro no pudo resolver la principal contradicción del modelo en ese momento: cualquier expansión significaba desajustar las cuentas externas y salirse de los marcos impuestos por el FMI. No era posible reactivar sin terminar el ajuste. El nuevo ministro de Hacienda, Hernán Büchi, se encargó de ambas tareas desde que asumió en febrero de 1985.

El ministro Escobar impulsó una política más expansiva, con dosis importantes de pragmatismo. Para financiar su política reactivadora, Escobar aplicó sobretasas arancelarias a 200 artículos considerados prescindibles. Permitió el blanqueo de capitales, para intentar que retomaran al mercado parte de los dólares fugados.

Jarpa se retiró del gobierno junto a Escobar. Había logrado que el régimen pasara su mayor crisis. Quien había llegado al gobierno como el hombre de la apertura se fue cuando estaba de nuevo envión del Estado de Sitio, con la clausura de cinco revistas (Análisis, Apsi, Cauce, La Bicicleta y Pluma y Pincel), de un periódico (Fortín Mapocho) y censura previa a revista Hoy; restricción a las informaciones; decreto de expulsión al ex vicario de la Solidaridad, Ignacio Gutiérrez; detención y relegación de dirigentes sociales.

Las políticas de Büchi

Casi desconocido para la opinión pública, Büchi fue el arquitecto de diversas medidas de los Chicago Boys. Las Isapres, el Código de Minería, el traspaso de los préstamos que los bancos no podían recuperar al Banco Central, fórmulas de ayuda para los deudores bancarios, tenían en parte su sello. Estas iniciativas coincidían en un aspecto esencial: buscaron fortalecer al sector privado a costa del Estado.

Un grupo de los economistas neoliberales de la nueva generación, formados durante el gobierno militar, lo acompañó en puestos claves. Dos de ellos, Juan Andrés Fontaine y Cristián Larroulet, serán después estrechos colaboradores en su comando electoral.

El primer anuncio de Büchi -bajo Estado de Sitio- fue un plan de ajuste en que combinó una devaluación y rebaja de aranceles, dos medidas que estimulaban a las exportaciones, y una rebaja del déficit fiscal. Ángel Fantuzzi, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Asimet) reprochó entonces a Büchi: "Se está aplicando una política de ajuste recesivo", dijo. Y añadió: ·

-Como la gente va a consumir menos, la industria venderá menos. Además, la rebaja del déficit fiscal significa que va a haber menos gasto fiscal y, por lo tanto, menos demanda y el producto caerá.

El apoyo a las exportaciones y la reducción del déficit fiscal fueron constantes en el período de Büchi. Estas políticas, conocidas como de "ajuste estructural" eran preconizadas entonces por el Banco Mundial. Su objetivo fue aumentar el ahorro y la inversión y provocar un nuevo vuelco del aparato productivo hacia los mercados externos.

Un grupo de los economistas neoliberales de la nueva generación, formados durante el gobierno militar, acompañó a Hernán Büchi en puestos claves. Dos de ellos, Juan Andrés Fontaine y Cristián Larroulet, serán después estrechos colaboradores en su comando electoral.

La economía creció a tasas satisfactorias y logró restaurar la confianza de los empresarios. El ministro perfeccionó los cambios estructurales emprendidos desde 1973 en adelante, con mayor pragmatismo que el de los Chicago Boys que lo precedieron.

Consiguió una disminución del desempleo a niveles de un dígito, excluyendo al empleo informal. La inflación se mantuvo baja. Además, aumentaron y se diversificaron las exportaciones. El déficit fiscal fue reducido, incluso en el primer año de su gestión, cuando ocurrió el terremoto del 3 de marzo de 1985, pese a las evidentes necesidades de reconstrucción. Algunas empresas mejoraron su rentabilidad, entre otras cosas porque fueron favorecidas por una reforma legal que les rebajó los impuestos. Logró postergar hasta 1991 - para el próximo gobierno- el problema de la deuda externa; anticipó pagos de ésta, pese a que todo indicaba que debía bajar de valor en el futuro; redujo la deuda externa a través de las operaciones de canje de deuda por cápita con el resultado de transnacionalizar los sectores más dinámico Todo esto, probablemente, no lo podría haber hecho el ministro Büchi, sin el alza extraordinaria del precio del cobre y de otros productos de exportación. El primer año de Büchi en Hacienda el precio del cobre promedio fue de 64,3 centavos de dólar por libra y en abril de 1989, cuando abandonó el cargo, el promedio del año era de 149,6 centavos de dólar por libra. .

La administración de Büchi estuvo dirigida, en definitiva, a sentar sobre bases más duraderas las transformaciones emprendidas desde 1975. Su esfuerzo representó el más coherente intento de consolidar el nuevo tipo de economía por el que lucharon los Chicago Boys: patrimonialmente concentrada, con predominio del sector privado, abierta al exterior y sustentada en sus recursos naturales.

La economía de las personas se mantuvo deprimida, especialmente tomando en cuenta el año punta que el modelo tuvo en 1981. Büchi mantuvo la aplicación de las normas de austeridad fiscal que, de hecho, impedían aumentar la dotación de personal y !a compra de equipos e insumos para la atención al público.

Durante su gestión, la economía creció a una tasa promedio del 5,3 por ciento y, sin embargo, el índice general de sueldos y salarios se recuperó sólo 2,6 por ciento. En diciembre de 1988 los sueldos y salarios estaban 7,7 puntos por debajo del nivel que este índice registró en 1981.

Así y todo, el ministro Büchi siguió adelante con las políticas restrictivas, excediéndose incluso de los mínimos impuestos por el FMI. En vez de usar los pequeños márgenes de déficit fiscal permitidos (de entre 1,5 y 0,5 por ciento del PGB), produjo superávit en las cuentas del sector público no financiero. A diferencia de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, que discutían con el FMI para disminuir el costo social y político del ajuste a la restricción externa, el ministro de Hacienda chileno iba más allá de lo que pedía el organismo internacional.

La administración de Büchi estuvo dirigida, en definitiva, a sentar sobre bases más duraderas las transformaciones emprendidas desde 1975. Su esfuerzo representó el más coherente intento de consolidar el nuevo tipo de economía por el que lucharon los Chicago Boys

Podía hacerlo. Tenía condiciones políticas para ser más neoliberal que el FMI. . ·

(Büchi también tuvo un ambiente político favorable para escamotearles un 10,6 por ciento de reajuste legal que les correspondía a los pensionados, a mediados de 1985}.

Nunca más se devolvió a los jubilados esta cantidad, prácticamente usurpada.

También tuvo inspiración büchista un artículo dentro de una ley miscelánea, dictada por él a fines de 1988, que restringió el subsidio maternal a la mujer embarazada.

La reducción del gasto fiscal agravó los efectos de las tendencias regresivas en la distribución de ingresos, que venían manifestándose desde la década anterior. Algo análogo provocó la rebaja de impuestos directos a los altos ingresos. Mientras en 1984 el sector público participaba con una tasa de consumo de 14,4 por ciento en el PGB, en 1988, al final del período del ministro Büchi, disminuyó al 10,2 por ciento. Simultáneamente, el consumo privado cayó de 73 por ciento a 66,1 por ciento.

El endeudamiento interno fue en Chile postergado hacia el futuro, al igual que los compromisos con la banca acreedora. A ello contribuyeron en forma decisiva el Banco Central y la Tesorería. Un estudio elaborado por Cieplan enumeró 18 formas de ayuda del Banco Central, tanto al sistema financiero como a los deudores productivos, en dólares e hipotecarios, además de diversas condonaciones de multas e intereses entre 1981 y 1985. Todos estos subsidios, renegociaciones y reprogramaciones, más las pérdidas por las liquidaciones de bancos, significaron un desembolso cercano a los 4.700 millones de dólares al Banco Central.

A su vez, el Central traspasó a la Tesorería estas pérdidas y a cambio recibió pagarés equivalentes a esa suma. Hasta 1989, el Banco Central no había servido su deuda, limitándose a capitalizarla. Vale decir, aumentándola a cerca de 7.000 millones de dólares y postergando una solución.

Uno de los problemas que se derivan de estas situaciones es que los compromisos asumidos por el sector público comprometerán en forma significativa las políticas fiscal y monetaria en el futuro. La forma en que a través de tales políticas se paguen las pérdidas definirá su distribución. El Banco Central tendrá que servir las deudas externa e interna y como no genera recursos propios deberá obtenerlos del resto de la economía. Vale decir, para servir estas deudas tendrá que restringir los recursos financieros netos proporcionados a los sectores público y privado. Por su parte, la política fiscal estará limitada por el servicio de la deuda asumida por la Tesorería y por el menor crédito neto del Banco Central.

Empresas en venta

Durante el período de Büchi se realizó una segunda gran ola privatizadora de empresas por parte del gobierno militar. La política de privatización apuntó hacia dos objetivos simultáneamente y fue coherente con las recomendaciones del Banco Mundial y del FMI. Por una parte, devolvió al sector privado las empresas y bancos que estaban en el "área rara" después de la intervención de los grupos económicos. Por otra, enajenó empresas estatales después de dejarlas en manos de la Corfo.

Uno de los cambios respecto de las privatizaciones de 1975 fue el uso del mecanismo llamado de "capitalismo popular". En teoría, el sistema debía cumplir tres metas. Desconcentrar la propiedad al difundirla, dar estabilidad futura al sistema capitalista con el concurso de los trabajadores y tranquilizar a los uniformados, preocupados por un eventual retorno de los grupos económicos. La trilogía de objetivos son, en el fondo, las lecciones que aprendieron los Chicago Boys de la concentración patrimonial que provocó la primera venta masiva de empresas.

En términos prácticos, sin embargo, el "capitalismo popular" es un mecanismo de capitalización sobre la base de recursos aportados por pequeños inversionistas para el beneficio de grandes grupos empresariales, quienes pueden controlar la gestión de las instituciones aportando un mínimo de capital.

Durante el período de Büchi se realizó una segunda gran ola privatizadora de empresas por parte del gobierno militar. La política de privatización apuntó hacia dos objetivos simultáneamente y fue coherente con las recomendaciones del Banco Mundial y del FMI.

De hecho, en ninguna de las mayores privatizaciones los "capitalistas populares" han logrado un control de la empresa. Al menos, esto sucedió con la vuelta al sector privado de las AFP Provida y Santa María. En cambio, en el caso de los Bancos Chile y Santiago, el propósito desconcentrador se cumplió a cabalidad. Persistía, sin embargo, el peligro de que en el futuro la experiencia pudiera distorsionarse con el intento de normalización patrimonial que seguía pendiente en ambas instituciones.

Una proporción significativa de los capitalistas populares estuvo formada por personal de las fuerzas armadas. En el caso de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), un 21 por ciento de las acciones privatizadas quedó en manos de los uniformados, al· 30 de diciembre de 1988 (de ese porcentaje, el 32 por ciento era del Ejército; el 47por ciento de la Armada; el 20 por ciento de la Fuerza Aérea y el 1 por ciento de Carabineros). Un seis por ciento de las acciones de la Compañía de Teléfonos fue adquirida también por personal de las fuerzas armadas (54 por ciento del Ejército; 17 por ciento de la Fuerza· Aérea; 22 por ciento de Carabineros y 7 por ciento de la Armada).Se estima que alrededor de 30 mil uniformados participaron en el "capitalismo popular", del total de 250 mil personas que compraron acciones.

La privatización de empresas públicas mientras Büchi fue ministro de Hacienda alcanzó proporciones elevadas. Entre 1985 y mediados de 1988, treinta empresas públicas fueron privatizadas, con un patrimonio cercano a los 2.800 millones de dólares.

irrumpen_las_protestas._foto_de_nelson_munoz_mera.jpg

Entre las que fueron incluidas hubo algunas consideradas "estratégicas" en el pasado (CAP, Enaex, Entel, Iansa y Soquimich). Entre 1986 y 1987 la Corfo recibió 500 millones de dólares por la venta de empresas. Se estimó que en 1988 los ingresos por este concepto fueron unos 400 millones de dólares y para 1989 se preveía una cifra que oscilaría entre 300 y 350 millones de dólares.

A pesar de la amenaza opositora de que en el futuro se revisarían las privatizaciones hechas después del referéndum de 1988, las ventas siguieron en aumento. El proyecto de ley del Estado Empresario fue el remache final a esta política en 1989, en las postrimerías del gobierno militar. La iniciativa incluyó 20 empresas (entre las más importantes, la Empresa Nacional del Petróleo, la Empresa Portuaria de Chile, Empresa de Ferrocarriles, Empresa de Correos, Empresa de Comercio Agrícola y la Polla Chilena de Beneficencia) que en un plazo de seis meses deberían transformarse en sociedades anónimas, el primer paso para una privatización.

La privatización de empresas públicas mientras Büchi fue ministro de Hacienda alcanzó proporciones elevadas. Entre 1985 y mediados de 1988, treinta empresas públicas fueron privatizadas, con un patrimonio cercano a los 2.800 millones de dólares.

La ofensiva de último minuto consideró también la venta de dos canales de televisión, la entrega de concesiones al sector privado en UHF y el traspaso del diario La Nación. El Banco del Estado, el más sano del sistema financiero, también iba a ser privatizado parcialmente. Codelco Chile estaba excluida. Pero había interés en traspasarla en parte. El ex ministro José Piñera señaló:

- Sería deseable que en el año 1993, por ejemplo, un 30 por ciento de Codelco estuviera en manos de unos 100.000 chilenos

El proceso de privatización se caracterizó por la ampliación constante de las metas propuestas, a medida que se vendían paquetes accionarios. Recibió fuertes críticas y hasta motivó movilizaciones sociales en su contra por la falta de transparencia, por los negocios oscuros que encerró, pero- sobre todo- por las pérdidas que reportó para el patrimonio público. Aun así, y pese a la defensa que los opositores hicieron de las empresas estatales, el proceso fue llevado a cabo.

Para tentar a los trabajadores a comprar acciones hubo incentivos monetarios: podían adquirir títulos con sus fondos de indemnización, recibiendo una parte en efectivo. El caso más conocido, aunque no el único, en que los trabajadores se quedaron con la propiedad, es el de la Empresa de Computación (ECOM).

Aplicando tres métodos de cálculo diferentes, un estudio concluyó que el subsidio implícito en las privatizaciones de 1986 y 1987 fue del orden de 600 millones de dólares. Es decir, la gestión de Büchi habría significado en dos años pérdidas por 600 millones de dólares desde el punto de vista de la enajenación de activos públicos.

Más aún, entre 1990 y1997 las arcas públicas dejarían de recibir entre 100 y 165 millones de dólares anuales en promedio. Esto, debido a que las empresas en manos privadas dejarían de aportar utilidades al erario nacional. Si el impacto de esta medida se combina con el déficit generado por la Reforma Previsional y la Reforma Tributaria -considerando, además, la disminución del IVA en vísperas del plebiscito y otras reducciones de impuestos- el efecto restrictivo sobre el presupuesto público se acercará a 2.500 millones de dólares en el período.

Los casos más controvertidos de ventas fueron el de la CAP y Soquimich, según múltiples denuncias periodísticas. Los adquirentes de la CAP, que tenía un patrimonio estimado en 700 millones de dólares, compraron la mitad de la compañía por 18,5 millones de dólares. Sólo entre 1986 y 1987 la CAP arrojó utilidades por 46 millones de dólares. En el caso de la Sociedad Química y Minera de Chile, los inversionistas tuvieron también elevadas ganancias. Las primeras acciones fueron vendidas en 1984 a 20 pesos cada una. En 1988 se cotizaban a 350 pesos cada una. El presidente de la empresa, Julio Ponce Lerou, yerno del general Augusto Pinochet, fue presidente de Soquimich cuando era estatal y, nuevamente, cuando la empresa se privatizó. Después, durante la campaña para la elección presidencial, Ponce Lerou contribuyó al financiamiento del candidato Hernán Büchi, el hombre clave en la política privatizadora de los 80.

La nueva inserción

Un resultado sobresaliente del período Büchi fue la mayor integración de la economía chilena con los mercados internacionales. Esto se ha expresado de diferentes maneras. Desde el punto de vista del comercio exterior, por el notable aumento del intercambio con otros países. La pujanza exhibida por Jas exportaciones chilenas ha sido notable –especialmente de aquellas no tradicionales-si se considera la desventaja objetiva que significa la distancia del país respecto a sus principales mercados. .

Los casos más controvertidos de ventas fueron el de la CAP y Soquimich, según múltiples denuncias periodísticas.

La inserción más estrecha de la economía chilena con el exterior ha obligado a un notable avance en la modernización del aparato productivo y a una renovación de la mentalidad empresarial. A fuerza de la libre competencia y de las amenazas de insolvencia que abundaron en los años del cambio de las reglas del juego, de 1975 a 1980, los empresarios debieron invertir en nuevas tecnologías y modificar sus estrategias de penetración en los mercados.

Fue así como lograron elevar la calidad de sus productos y servicios, desarrollando al mismo tiempo la vocación exportadora que hacia 1973 sólo estaba presente en unas pocas grandes empresas.

Al mismo tiempo, dentro de las exportaciones hubo un incremento en los embarques de productos industriales y mineros. En este último caso, influyó el alza del precio del cobre que en1988 alcanzó un promedio anual de un dólar con 18 centavos por libra. El crecimiento de las exportaciones agropecuarias, forestales y del mar fue más lento pero sostenido, no obstante que corresponde al sector que más se ha modernizado en el desafío exportador.

El aumento de las exportaciones en los años de aplicación del modelo de Chicago se explica por la apertura de la economía al exterior que comenzó a aplicarse en 1974 y se intensificó a partir de 1975. La baja de los aranceles aduaneros provocó primero un fuerte remezón en el aparato productivo interno. La competencia de las importaciones, en tanto, obligó a que la producción nacional se adecuara a las exigencias de precios y calidad que aquellas impusieron.

El resultado es que a comienzos de los 90 los empresarios chilenos estaban persuadidos de que debían producir en función del nivel de calidad que imponían los mercados externos. Esto, ya sea para defenderse de las importaciones, o bien para asegurarse de que sus productos pudieran competir con éxito en el exterior.

En los años más ortodoxos del modelo económico, las exportaciones no alcanzaron a desarrollarse con el empuje que mostraron a partir de 1984, cuando se hicieron las rectificaciones que quedaron pendientes desde la recesión. Desde entonces los empresarios que abastecen mercados externos han contado con apoyos obtenidos de las políticas: tipo de cambio alto, rebaja de impuestos, aranceles bajos y subsidios. La política de promoción estatal se concentró en los productos no tradicionales, sin ser vigorosa para otros sectores, como la minería del cobre.

Por otra parte, ha sido escasa la preocupación para incentivar un mayor grado de elaboración nacional de los productos exportados, lo que se llama el "valor agregado". No obstante, tampoco es fácil hacerlo, si se tiene presente la natural resistencia de los mercados de otros países para proteger a sus productores locales, y el tiempo que tarda un exportador en ganar prestigio como proveedor eficiente.

En el rubro exportador más exitoso durante el gobierno militar, las frutas, los productores tardaron más de dos décadas en penetrar el mercado norteamericano. Las inversiones realizadas en los años sesenta y setenta, la especialización de agrónomos chilenos en Estados Unidos, la importación de variedades de uva atractivas en ese mercado y la renovación empresarial en el agro chileno, fueron determinantes. Estos requisitos, junto con la diferencia de estacionalidad entre Chile y EE.UU., permitieron la formación de· un negocio que, a fines de 1989, movía cerca de 800 millones de dólares en Chile.

En los años más ortodoxos del modelo económico, las exportaciones no alcanzaron a desarrollarse con el empuje que mostraron a partir de 1984, cuando se hicieron las rectificaciones que quedaron pendientes desde la recesión.

El impacto negativo del boicot contra la fruta chilena de exportación en marzo de 1989, por el supuesto hallazgo en el puerto de Filadelfia de dos granos de uva envenenados, mostró la fragilidad del "milagro exportador". La dramática situación social de los trabajadores temporeros de la fruta –más de cien mil personas puso de relieve el lado gris de un sector con ventajas comparativas reales. Sin afectar en forma ostensible su negocio y rentabilidad los empresarios de la fruta podrían ofrecer mejores condiciones a sus trabajadores. Al no hacerlo, ponen en riesgo este aspecto exitoso· del modelo de los Chicago Boys.

El aumento de los embarques al exterior en el período del ministro Büchi tuvo un techo determinado por la capacidad productiva ociosa; por el mejoramiento de la infraestructura (puertos, caminos, comunicaciones) y, por supuesto, por la aceptación de los bienes chilenos en otros mercados. En dos rubros de exportación dinámicos de los últimos años, la manzana y uva, había crecientes signos de proteccionismo en los mercados externos. El boicot a la fruta chilena es posible que haya obedecido a este factor.

Transnacionalización de la economía

La llave para superar los cuellos de botella que amenazan la prolongación del boom exportador fue la inversión. Durante el gobierno militar esta fue, en promedio, cuatro puntos inferior a la registrada en la década de los sesenta. Su expansión depende básicamente de la estabilidad que puede ofrecer la democracia a los inversionistas locales y extranjeros.

La inversión foránea propiamente tal ha llegado a Chile al amparo del Decreto Ley 600 y en los últimos años del gobierno militar por la vía de la conversión de deuda externa en capital.

Esencialmente, el D.L.600 asegura un trato no discriminatorio al inversionista extranjero frente al nacional. Además permite al inversionista foráneo repatriar capital al cabo de tres años de internación en Chile y remesar en cualquier momento las utilidades. Hay también ventajas tributarias para el inversionista, que debe firmar un contrato con el Estado de Chile.

Desde un ángulo tributario, la legislación deja en desventaja al inversionista nacional, esencialmente porque exime al foráneo de pagar impuestos a las utilidades cuando está sirviendo deuda externa. Pese a ello, sólo legró atraer cifras significativas en los últimos meses de gobierno de Pinochet, cuando el cambio de régimen estaba cercano. A fines de 1989 resultaba evidente que los inversionistas extranjeros veían con mayor serenidad que los empresarios locales la evolución política y económica. No los inquietaban los agoreros pronósticos de algunos empresarios chilenos ante la posibilidad del triunfo del candidato opositor Patricio Aylwin.

A fines de 1989, las expectativas oficiales e independientes coincidían en señalar que -si se mantenían las reglas del juego-era factible esperar inversiones externas por cerca de 10.000 millones de dólares para los siguientes seis años.

Un pronóstico del general Enrique Seguel, quien reemplazó a Büchi como ministro de Hacienda cuando éste se retiró para meditar si sería candidato, sostenía que las exportaciones aumentarían en 2.550 millones de dólares desde1995 en adelante, considerando los proyectos de inversión en minería, sector forestal y energía.

Aún más ventajoso para el empresario o financista foráneo era el mecanismo de inversión en Chile a través de títulos de la deuda externa, el llamado capítulo XIX. Esta operación permitía que residentes en el exterior compraran un pagaré de la deuda externa chilena, que tenía un descuento sobre su valor nominal. Con el producto de esta operación los inversionistas extranjeros podían comprar empresas y activos en Chile. El inversionista extranjero -que en realidad no invierte, sino que compra- se queda con la mayor parte del descuento. Previamente, la operación con pagarés de la deuda debía estar autorizada por el Banco Central. El inversionista que llegaba por Capítulo XIX podía repatriar utilidades a partir del quinto año: Esto incluía las ganancias hechas durante los cuatro primeros años, en una proporción de hasta 25 por ciento del monto acumulado. Las repatriaciones más importantes de utilidades comenzaron en 1992, complicando a las cuentas externas de Chile.

A fines de 1989 resultaba evidente que los inversionistas extranjeros veían con mayor serenidad que los empresarios locales la evolución política y económica. No los inquietaban los agoreros pronósticos de algunos empresarios chilenos ante la posibilidad del triunfo del candidato opositor Patricio Aylwin.

A través del Capítulo XIX, la deuda externa chilena se redujo en 2.697,7 millones de dólares entre1985 y septiembre de 1989. A través del Capítulo XVIII, otro mecanismo del Banco Central para bajar la deuda externa, ésta disminuyó en 2.473,5 millones de dólares en el mismo período. El Capítulo XVIII consistió, simplificadamente, en un sistema de reducción de deuda para agentes nacionales, quienes se quedaban con la utilidad del negocio. El Banco Central licitaba quincenalmente cupos de reducción de deuda, a los cuales concurrían los bancos con dólares adquiridos en el mercado paralelo, lo que explicó en parte el alza del dólar negro. El pagaré de la deuda se convertía después en un activo local o se usaba para rescatar deuda interna.

En total, la disminución de deuda externa durante el período de Büchi alcanzó a 8.123,1 millones de dólares a través de cinco formas diferentes, según cifras del Banco Central. De este monto, 4.282 millones de dólares correspondían a deuda pública y 3.840,8 millones de dólares, a deuda privada.

Chile carecia en 1989 de una política de selectividad hacia la inversión extranjera, para orientarla hacia algunos sectores o dar prioridad a ciertas tecnologías. ·

La operación del Capítulo XIX y de los proyectos de inversión se han centrado en los sectores más dinámicos de la economía nacional: minería, fruticultura, pesca, forestal y servicios. Inversionistas extranjeros han comprado total o parcialmente empresas privatizadas por el Estado o licitadas del "área rara".

El fenómeno provocó una transnacionalización de la propiedad de numerosos activos en los sectores claves de la economía. Una investigación detectó que en 1988 operaban en Chile 24 grupos económicos multinacionales. Para los autores de ese trabajo, Patricio Rozas y Gustavo Marín, hay una "sobrecogedora y preocupante desnacionalización de la economía chilena". El origen de nueve de estos conglomerados se remonta a 1986.

Su operación es análoga a la de los grupos chilenos: "Empresas interrelacionadas y administradas centralizadamente a través de sociedades de inversiones constituidas en holdings financieros''. No obstante, en 1989 estaban dejando atrás a los conglomerados locales. Entre los mayores grupos multinacionales que estaban afincados en Chile se encontraban: ·

• Bankers Trust: AFP Provida , Consorcio Nacional de Seguros, Empresa Hidroeléctrica Pilmaiquén .

• B.A.T.: Chiletabacos, Evercrisp, Malloa, Deyco.

• Bin Mahfouz: Gaseo, Conafe, Vidrios Lirquén .

• Bond: Compañía de Teléfonos.

• Carter Holt Harvey: controla Forestal Arauco, Celco, cinco empresas pesqueras, Copec, Abastible, Sonda, entre otras.

• Citicorp: Citibank, Atlas, Dinners.

• Schmidheiny : Minera del Pacífico, Pizarreño, Huachipato, Polpaico, AFP El Libertador.

Los grupos multinacionales han desarrollado (en 1989) relaciones tanto con los Chicago Boys, que les dieron paso, como con los uniformados. La mayoría de las empresas anteriormente citadas no son nuevas inversiones o negocios. La gestión de Büchi les abrió las puertas para comprar empresas, están consolidadas y hoy (en 1989), a diferencia de los años 70, su significativa presencia no es objeto de debate nacional.

Chile tiene ahora una estrecha -aunque marginal, por cierto- inserción en los mercados internacionales. Las políticas de los Chicago Boys diversificaron e incrementaron las exportaciones de materias primas, abrieron la economía al exterior y dejaron al país más dependiente de los créditos externos. El sector más dinámico, el de las exportaciones, es el que atrae al capital extranjero.

Es difícil que se revierta esta situación. Entre los economistas de los diferentes partidos de la oposición al régimen militar, (en 1989) ninguno rechaza a la inversión extranjera. Aunque , eso sí, casi todos desearían negociar con ella, y no dejar sujeta su entrada a Chile sólo a las fuerzas del mercado.

Ataduras de último minuto

Los intentos del gobierno para infundir la sensación de que el país vivía una especie de "segundo milagro", bajo la conducción económica de Büchi, no prosperaron. No sólo por los resultados micro económicos de sus políticas, sino porque a él le correspondió la etapa en que fue más notorio el desgaste político y el hastío de la población por los años de autoritarismo.

El Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia, firmado por colectividades de la derecha, centro e izquierda en 1985, bajo el alero del cardenal Juan Francisco Fresno, fue rechazado categóricamente por el general Pinochet. Cerrado el camino de una negociación, en 1986 la oposición realizó el mayor esfuerzo de movilización social hasta ese momento durante la dictadura.

La Asamblea de la Civilidad, constituida por la casi totalidad del tejido social chileno, realizó una huelga general el 2 y 3 de julio de ese año. La acogida fue amplia y numerosas ciudades, especialmente Santiago, permanecieron virtualmente paralizadas, pese a una represión brutal, que dejó seis muertos, 50 heridos a bala y 600 detenidos.

luis_escobar_cerda.jpeg

La demanda de "democracia ahora" de la Asamblea de la Civilidad contenía un rechazo total a la política económica de los Chicago Boys. Después de la huelga general, los dirigentes de la Asamblea fueron encarcelados. Desde Estados Unidos llegó una advertencia al régimen, que finalmente no provocó más que alarma: la votación norteamericana en las decisiones de nuevos créditos para Chile del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial, iba a estar determinada por la situación de los derechos humanos en el gobierno de Pinochet.

La posterior ruptura de la unidad opositora y la implantación del Estado de Sitio, después del frustrado atentado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) contra Pinochet en septiembre de 1986, acabaron con las movilizaciones sociales de envergadura. Cerrado el camino de la protesta social para desestabilizar al gobernante, la oposición terminó usando -unos primeros, otros después- la vía que por años repudió para intentar una salida: someterse a la Constitución del régimen. El objetivo fue derrotaren el plebiscito del 5 de octubre de 1988 a la pretensión de Pinochet de seguir en el poder hasta 1997.

La demanda de "democracia ahora" de la Asamblea de la Civilidad contenía un rechazo total a la política económica de los Chicago Boys. Después de la huelga general, los dirigentes de la Asamblea fueron encarcelados.

La evaluación posterior de los economistas del gobierno responsabilizó al gobernante por la derrota, antes que a los resultados de las transformaciones.

Falló la táctica, pero quedó pendiente el desafío estratégico de proyectar el modelo. Lejos de rectificar las políticas económicas o limitarse a un gobierno de administración, a la espera de las elecciones de diciembre de 1989, el régimen buscó afirmar las bases del esquema económico y político. El postrer intento de dejar "todo atado", una característica de gobierno de fuerza en el ocaso, marcó el debate en el último año de Pinochet.

La Constitución, aun con las reformas aprobadas por un plebiscito a mediados de 1989, fijó un marco muy restrictivo para la democracia. Los senadores designados por el gobierno militar, la existencia del Consejo Nacional de Seguridad y la permanencia de Pinochet como jefe del Ejército serían factores de inestabilidad futura. Además, el gobernante designó nuevos ministros de la Corte Suprema, para reemplazar a aquellos que jubilaron por la oferta de un desahucio de14 millones de pesos de una sola vez.

La continuación de las privatizaciones y la ley de autonomía del Banco Central son los equivalentes económicos de las medidas anteriores. La enajenación de empresas públicas fortaleció a los grupos que habían sido más beneficiados con el modelo de Chicago. Cada empresa que pasó del Estado a empresarios privados fortaleció a estos últimos a costa del primero. La concentración patrimonial fue también una concentración del poder. Las empresas privatizadas serían en democracia la retaguardia de los Chicago Boys y sus ideas neoliberales si, como todo parecía indicar, sus representantes políticos eran derrotados en las elecciones.

El Banco Central autónomo importó un riesgo mayor. Podría llegar a ser una quinta columna de los Chicago Boys dentro del aparato gubernamental, enquistada a lo largo de una década, a partir de 1989. El presidente del Banco Central, nombrado por Pinochet, permanecería hasta 1994 en su cargo. Los cinco directores del consejo de la institución, también designados por el gobierno militar, podrían ser renovados cada dos años y el último de ellos seguiría en funciones hasta 1999. Los acuerdos del consejo no podrían ser objeto de veto por el Poder Ejecutivo y el ministro de Hacienda sólo tendría la facultad de postergarlos por 15 días.

Las funciones del Banco Central de Chile son más amplias que las de instituciones similares en otros países. Tiene la dirección monetaria, crediticia, cambiaría y, en buena medida, del sistema bancario. Participa, además, en las negociaciones de la deuda externa. Con estas atribuciones, son numerosos los planos en que el Banco Central y el Ministerio de Hacienda pueden tener discrepancias o estar descoordinados.

Si la institución hubiera sido autónoma durante la crisis de 1982-1983, difícilmente sus directivos habrían aceptado endeudar al Banco Central con Tesorería, para subsidiar con recursos a bancos quebrados o deudores insolventes. De hecho, esa recesión obligó al Departamento de Estudios del Banco Central a dejar de lado durante varios años el proyecto de autonomía.

La preocupación de los Chicago Boys en 1989 no era sólo controlar al Banco Central. También querían garantizar la permanencia de las políticas antiinflacionarias y evitar tentaciones expansivas. Juan Andrés Fontaine, director de estudios del instituto emisor, sostuvo:

-Lo que se necesita, aquí y ahora, es institucionalizar meca mismos que cautelen la estabilidad macroeconómica, institucionalizar-por así decirlo- el respeto por los equilibrios macroeconómicos fundamentales.

De paso, la ley obtuvo otro anhelo de la utopía neoliberal: la libertad cambiaria sin restricciones y la ausencia de controles para transacciones en moneda extranjera.

Un paquete de proyectos de ley para afectar el funcionamiento del próximo gobierno, reflejó, hacia fines de 1989, la visión pesimista del régimen militar sobre el futuro electoral de sus fuerzas. Entre ellos, los más significativos fueron la inamovilidad para los funcionarios del sector público-de la cual jamás gozaron los trabajadores de la administración durante la dictadura- y la iniciativa para dejar instalado un directorio ad hoc en Codelco Chile.

La preocupación de los Chicago Boys en 1989 no era sólo controlar al Banco Central. También querían garantizar la permanencia de las políticas antiinflacionarias y evitar tentaciones expansivas.

El objetivo declarado de esta última iniciativa era darle a la mayor empresa del país un directorio supuestamente despolitizado e independiente. ¿De dónde iba a salir ese directorio "autónomo"? Dos representantes del general Pinochet, uno del Consejo de Seguridad Nacional, dos del Banco Central y dos de quinas propuestas por los trabajadores y supervisores del cobre.

Los Chicago Boys no estaban resignados en 1989 a dejar las posiciones conquistadas en 16 años. Sus intentos por dejar maniatado al futuro gobierno, parecían fútiles a los observadores extranjeros, considerando la moderación de los cambios económicos propuestos en el programa de la Concertación de Partidos por la Democracia. La oposición, alineada en su totalidad detrás del candidato Patricio Aylwin, aunque dividida en las postulaciones al Parlamento, no estaba dispuesta a arriesgar la transición, en cambios de fondo al modelo.

(*) - Manuel Délano es periodista de la U. de Chile, magíster en Comunicación Estratégica UAI y diplomado en Aprendizaje y Enseñanza en Educación Superior, fue corresponsal en Chile del diario El País de España, editor de Economía en revista HOY, editor general del diario La Nación, consultor de organismos internacionales y es autor y editor de libros, artículos y estudios y docente universitario.

(*)- Hugo Traslaviña es periodista especializado en economía. Titulado en la Universidad Católica del Norte y Magíster en Gestión Empresarial, de la Universidad Técnica Federico Santa María. Se ha desempeñado como reportero y editor en revistas y diarios y en la agencia internacional Reuters. Es profesor en la Universidad Central y miembro del directorio de la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas, Capítulo Chileno (AIPEF Chile). También es autor del libro "Inverlink, la ruta de una estafa" (Editorial Planeta 2003) y "Llegar y llevar, el caso La Polar'' (Ediciones Mandrágora, 2013).

Mañana: Los resultados sociales.

Comentarios

excelente reportaje !!!...me

Añadir nuevo comentario