Si Cauas fue quien puso en vigor las bases de las transformaciones estructurales, el ex ministro de Economía y de Hacienda, Sergio de Castro, fue quien culminó la crucial apertura al exterior y profundizó las reformas para extender a la esfera social el modelo neoliberal. De Castro, doctor en Economía en la Universidad de Chicago, fue guía, ejemplo y maestro chileno de los tecnócratas ortodoxos. Por lo mismo, es uno de los principales responsables de los cuantiosos costos sociales que tuvo la segunda recesión bajo el régimen militar, en 1982 y 1983.

Cauas, De Castro y Büchi forman el trío de hombres claves de la historia económica del gobierno militar. De los 16 años de dictadura, casi doce estuvieron bajo la conducción económica de alguno de ellos. Büchi, como subsecretario de Salud, ministro director de Odeplan, superintendente de Bancos y ministro de Hacienda, y De Castro están entre los funcionarios que más años permanecieron en sus puestos. Ambos formaron parte del equipo económico que más tiempo estuvo con Pinochet, junto con los siguientes ministros: el general Bruno Siebert, en Obras Públicas; Pablo Baraona, en Economía y Minería; Alfonso Márquez de la Plata, en Agricultura y Trabajo; Roberto Kelly en Odeplan y Economía; Jorge Prado, en Agricultura, y Samuel Lira en Minería.

De Castro fue determinante en el supuesto "milagro económico", como Büchi en la etapa de reconstrucción, después de la crisis de 1982-83. Ambos se reencontraron como dupla de trabajo en 1989, pero esta vez fuera del gobierno. El primero como asesor y financista de la candidatura presidencial del segundo.

Durante el gobierno militar De Castro prosperó profesional y económicamente. Tres días después del golpe de 1973, él concurrió a una entrevista con el almirante José Toribio Merino manejando un modesto auto Fiat. Pero en 1989, en plena campaña electoral, De Castro fue mucho más que un peladito, cariñoso apodo que tuvo en las altas esferas en los años setenta. Como miembro de directorios de las empresas del grupo Edwards (dueño del diario El Mercurio) era en 1989 uno de los vínculos con los empresarios que respaldaron la candidatura presidencial de Hernán Büchi.

buchi

Agudo polemista, enérgico, mordaz, usuario de epítetos y de convincente exposición, De Castro fue el líder natural del equipo de Chicago en la primera etapa de la dictadura. Seguro de sí mismo, descalificador de sus adversarios, dogmático y terco, pronto advirtió que estas características podía aprovecharlas bien dentro del régimen militar. Organizó los primeros equipos cohesionados de trabajo y era el vocero de los Chicago boys en las polémicas internas. A él consultaban otros ministros cuando dudaban de la conducción económica. Frecuentemente, De Castro logró convencer a Pinochet y le dio argumentos para que éste se impusiera dentro de la Junta de Gobierno,

Si era necesario, De Castro discutía con Pinochet, algo que pocos tenían la osadía de hacer. Sus características personales no son ajenas a la determinación, profundidad y radicalidad de los cambios económicos.

Los efectos negativos de la rápida apertura al exterior se hicieron visibles con el acelerado aumento de las importaciones que dejó convaleciente a la industria nacional. También hubo un incremento de las exportaciones, aunque comparativamente más moderado.

El resultado concreto de estos cambios modificó, a lo largo del tiempo, la estructura productiva del país. Las transformaciones más cruciales fueron el aumento de la importancia de los servicios, en contraste con la disminución del peso específico de la industria manufacturera y el incremento de la significación en la economía de los llamados sectores transables, o sea, los que venden sus productos en el exterior.

En 1970 el sector terciario de la economía, representado por los servicios (sector financiero, propiedad de vivienda, educación, salud, turismo y otros), el comercio y el transporte y comunicaciones, representaban el 47,6 por ciento del PGB. Dieciocho años después, en 1988, los servicios y el comercio representaban el 53,5 por ciento del PGB. Entre ambas fechas, paralelamente, la significación de la industria manufacturera decreció desde 24,7 al 21 por ciento.

En total, la brecha de la importancia relativa entre los servicios y la industria aumentó de 22,9 por ciento en 1970 a 32,5 por ciento en 1988.

Una cascada de importaciones

Al mismo tiempo, la economía chilena pasó a tener una vinculación mucho más estrecha con la economía internacional. Si en 1970 un 35,5 por ciento del PGB dependía de las exportaciones e importaciones, en 1988 esta relación había subido a 52 por ciento. La cascada de importaciones era notoria en las vitrinas de cualquier tienda y en los anaqueles de los supermercados. La apertura al exterior fue el comienzo de un nuevo mundo de consumo. Era frecuente ver hasta 20 marcas diferentes de whisky, detergentes norteamericanos, bicicletas europeas, textiles coreanos, juguetes taiwaneses, radios y autos japoneses.

En las estadísticas del Banco Central hay constancia del ingreso a Chile de 2.112.000 televisores; 154.000 cocinas; 332.000 refrigeradores y 132.600 lavadoras, entre 1976 y 1981.

Chile gastó en importar entre los años 1980 y 1981, entre otros artículos de consumo suntuario: 18,7 millones de dólares en golosinas; 26,5 millones de dólares en prendas de cuero y peletería; 33,3 millones de dólares en perfumes y productos de tocador; 50,3 millones de dólares en bebidas alcohólicas y cigarrillos; 67,3 millones de dólares en calzado, sombreros y paraguas; 74,4 millones ·de dólares en juguetes y artículos de recreo.

Respecto de 1970, las importaciones que más aumentaron en 1981 fueron: perfumes y productos de tocador (19.500 por ciento); televisores (9.357 por ciento); golosinas (5.150 por ciento) y bebidas alcohólicas y cigarrillos (2.400 por ciento)'.

Este flujo actuó durante el "milagro" en desmedro de la producción nacional, menos eficiente, pero con mayor capacidad para generar empleos en Chile que las importaciones.

Entre 1975 y 1981 Chile gastó 1.074 millones de dólares en importar 226.700 automóviles. En economía existe lo que se llama el "costo alternativo", esto es, lo que se deja de hacer al realizar un gasto, debido a que siempre los recursos son escasos. Si el monto gastado en importar automóviles se hubiera destinado a otras prioridades habría permitido -por ejemplo- el desarrollo del proyecto minero de La Escondida con inversión nacional. Este es un yacimiento cuprífero en manos de empresas transnacionales.

La apertura a las importaciones provocó cambios sociológicos y culturales en la sociedad. La aparición del consumismo, como un valor y símbolo de status social, y del lucro como medio de desarrollo personal, son quizá los aspectos más relevantes. Paralelamente, se intensificó la polarización social en las ciudades chilenas. La segmentación era clara entre quienes podían acceder de lleno al consumo suntuario y quienes lo hacían sólo marginalmente.

La división social quedó incluso con límites geográficos, marcados por la opinión pública. En Santiago el límite es de Plaza Italia hacia arriba o hacia abajo y, en Valparaíso, entre el plan y los cerros.

Un recorrido por Santiago a mediados de 1989 permitía observar dos tipos de contrastes, surgidos en la época del "milagro" consumista. Uno entre los barrios muy lujosos, varios de ellos nuevos como La Dehesa, San Damián y Lo Curro, con la miseria de las comunas populares al sur de la capital: La Pintana, San Ramón, La Cisterna, que acogieron las "erradicaciones" de pobladores pobres del barrio alto. El otro contraste se daba dentro de estas mismas comunas populares: hogares de extrema pobreza, hacinados y con carencias nutricionales, viviendo de allegados en casas de familiares o amigos, esperando una solución habitacional. Sin embargo, muchos de estos hogares disponían de radio cassette o televisor en color. ·

Para los Chicago boys, esta apertura fue económica y éticamente imprescindible:

-La libertad económica y de consumo, en especial, es un motor del desarrollo e implica, además, un respeto por la capacidad de decisión de las personas y sus derechos más elementales(...) En un país como Chile, sin embargo, donde el grueso de la población no contaba con estos bienes, el televisor o un radiorreceptor son una inversión que constantemente está rindiendo un flujo de cultura y educación, conocimiento del mundo, un buen lenguaje y, en fin, un conjunto de novedades que capitalizan, por decirlo así, al poseedor de estos aparatos. Ello, además de la entretención a bajísimo costo que significa para mucha gente.

El paso del tiempo no hizo variar de opinión a los promotores de estas transformaciones.

Paralelamente, la apertura al exterior pretendió promover las exportaciones chilenas, en especial aquellas no tradicionales. Entre 1976 y 1981, de acuerdo con datos del Banco Central, las exportaciones aumentaron 82,6 por ciento, de 2.115,6 millones de dólares a 3.836,5 millones de dólares.

Un mayor éxito relativo se logró con la diversificación exportadora. La importancia de las exportaciones mineras dentro del total bajó en esos mismos años de 67 a 57 por ciento. Esto se debió a dos factores: al aumento de los embarques al exterior de productos agrícolas, celulosa, madera y harina de pescado, como también al bajo precio internacional que registró la libra de cobre en el período.

Parte del afán exportador se volcó en la búsqueda de nuevos mercados. En 1976, los Chicago boys retiraron a Chile del Pacto Andino. Este acuerdo (integrado también por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) ofrecía un mercado seis veces mayor que el local. El motivo de la salida chilena fue la apertura al exterior y el trato más ventajoso a la inversión extranjera.

Las exportaciones chilenas, un tercio de las cuales llegaban a países del Pacto Andino entre 1970 y 1976, buscaron otros rumbos: Estados Unidos, Europa y los países asiáticos (Japón en especial).

¿Quién pagó el consumismo?

La balanza comercial, que mide la relación entre exportaciones e importaciones de un país, registró un saldo negativo durante todos los años del llamado "milagro", con la excepción de 1976. Las cifras en rojo subieron desde 230 millones de dólares en 1977, hasta 3.480 millones de dólares en 1981.

En promedio, por cada dólar que se exportó entre 1976 y 1981, el país importó 1,33 dólares. La diferencia corresponde al déficit comercial generado por la apertura al exterior.

Si las exportaciones no alcanzaron para pagar todos los bienes importados en el período del "milagro", ¿cómo se financió entonces el déficit comercial?

La respuesta se encuentra en el aumento de la deuda externa.

El boom importador fue financiado mediante los créditos externos concedidos por la banca internacional a los grupos económicos, en su mayor parte. La deuda externa fue contraída por el sector privado, pero sus intereses han sido pagados por todos los chilenos, por el aval estatal que el régimen concedió en las renegociaciones con los acreedores. Debido a esto, la deuda externa contraída por los grupos económicos y por los estratos de mayores ingresos, ha sido endosada a la sociedad en su conjunto.

Los Chicago boys sostenían que endeudarse era sano mientras el compromiso se hiciera entre particulares y, como tal, esta tesis fue llevada a la práctica diaria. La deuda externa chilena, que en 1975 era de 9.301 millones de dólares, se elevó a 16.343 millones de dólares en 1981. Tuvo en este período una tasa de incremento del doce por ciento anual.

Cinco años más tarde, en 1986, la deuda externa chilena ascendió a su record de 20.716 millones de dólares, cifra superior al PGB y casi cinco veces las exportaciones de ese año. Esto representó una deuda externa por persona de 1.680 dólares. Ese promedio chileno de endeudamiento externo per cápita sólo fue inferior en América Latina al que tuvieron en 1986 Argentina (U5.$ 1.779), Panamá (US$ 1.722), Uruguay (US$ 1.733) y Venezuela (US$ 1.778), de acuerdo con cifras de la Cepal. Aunque el fenómeno afectó a la mayoría de los países latinoamericanos en Chile tuvo un sesgo especial: los que se endeudaron fueron los empresarios privados y no el Estado.

Aparte del argumento de los Chicago, que sostenía que no era riesgoso endeudarse, porque los compromisos eran del sector privado y no del Estado, los neoliberales usaron el concepto de "ahorro externo". Según ellos, si el dinero lo ofrecían los depositantes de otros países era necesario hablar de ahorro, antes que de deuda externa. Además, planteaban que la caída del precio del cobre y los mayores costos del petróleo importado crearon una economía sedienta por capitales.

Frente a los llamados a moderar el endeudamiento exterior, los Chicago boys afirmaron que no había motivo de inquietud. Las reservas internacionales del Banco Central estaban aumentando mes a mes. Y fueron poco cautelosos hasta el último momento que precedió a la crisis sosteniendo que la recesión era una nube en el horizonte. Ninguna crítica fue oída.

La cara exitosa del modelo

El crecimiento del PGB chileno alcanzó entre 1976 y 1981 un promedio anual de 7,2 por ciento. Durante cuatro años consecutivos las tasas de aumento del PGB superaron el siete por ciento. El record fue el 9,9 por ciento de 1977. Si se evalúa sólo el período entre 1977 y 1981, el PGB creció a un 8,5 por ciento anual.

El comercio, la pesca, el transporte y las comunicaciones fueron los sectores que tuvieron el mayor crecimiento en el período. El dinamismo de estas actividades fue notable. En 1978 el comercio se expandió un 24,8 por ciento. La pesca, después de crecer un 33,6 por ciento en 1976, tuvo tasas sobre 14 por ciento en los cinco años siguientes, salvo uno. Durante dos años, el transporte y las comunicaciones crecieron sobre diez por ciento.

Estos datos fueron la base empírica usada por la prensa financiera internacional y por los Chicago boys para hablar de un crecimiento "milagroso" en la economía chilena. El 18 de enero de 1980, un editorial del influyente diario norteamericano The Wall Street Journal sugirió:

-Cuando Washington termine con sus sermones políticos al Gobierno de Pinochet, tal vez como retribución por la restauración de relaciones amistosas, Chile debería prestarnos su equipo económico. Economistas que pueden simultáneamente reducir la inflación, los aranceles y el desempleo serían bienvenidos en Washington.

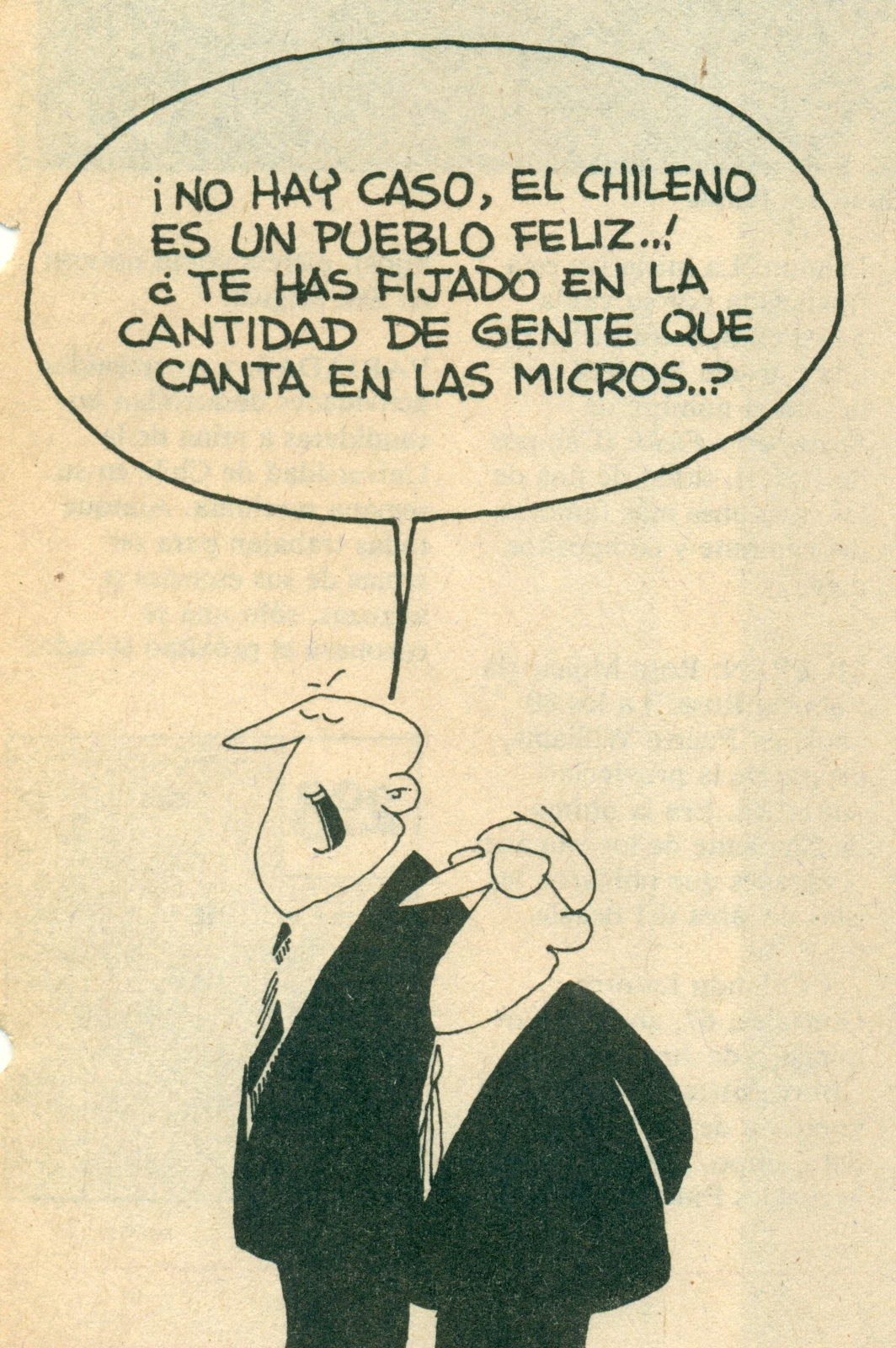

el_humor_de_rufino_en_1983.jpg

El propio Milton Friedman le dio a mediados de 1981 su bendición al modelo chileno, en una entrevista al semanario francés Le Nouvel Observateur. Esto, seis meses antes de la estrepitosa caída de 1982:

- Si yo hubiera dirigido los asuntos de Chile desde mi despacho de Chicago, como dice la leyenda, tendría motivos para estar orgulloso. No solamente porque la inflación cayó del 800 al 25 por ciento, sino porque el desempleo está en baja y la renta media en alza. El país está en pleno boom. Lo que se observa allí es comparable con el milagro económico de la Alemania de postguerra.

Las declaraciones de las autoridades económicas también tuvieron un tono exultante y abundaron las frases para el bronce. En 1976, El Mercurio tituló: "Se inició el despegue". De Castro, con fe, sentenció un año después a la prensa:

-El país en este momento está experimentando un desarrollo acelerado y de una pujanza francamente sorprendente (...). Este año creceremos a tasas de entre el 8 y el 10 por ciento del Producto y despojado de mi cargo de ministro, les diré que me inclino más por el diez por ciento.

"En 1990 Chile será un país desarrollado", tituló con euforia El Mercurio el 28 de agosto de 1980, citando al ministro de Minería José Piñera Echenique.

Entre los neoliberales, nadie fue capaz de advertir la crisis que vendría. Si las cifras se examinan fuera de su contexto, son espectaculares. Pero el "milagro" tuvo otra faz, nada de exitosa.

Los costos del "milagro"

Una parte significativa de las elevadas tasas de crecimiento se explica porque la economía se encontraba en una etapa de recuperación después de la profunda recesión de 1975. Como la mayoría de las estadísticas se calculan en relación con las del año anterior, es obvio que después de una depresión hay una primera etapa de recuperación fácil. Contribuye también a esta fase la existencia de capacidad ociosa. Esto permite poner en marcha actividades productivas con bajas tasas de inversión.

El economista Aníbal Pinto describió gráficamente la situación:

- Después de empujarla economía y el empleo a la hondonada de 1975, cada paso de vuelta a la superficie ha sido saludado con vítores triunfalistas. El caso se asemeja al de una persona que ha derribado a otra de un puñetazo y que espera agradecimientos por la ayuda que le presta para ponerlo de nuevo en pie-

Otra fracción del "milagro" fue simplemente ficticio. Según un estudio elaborado por economistas de Cieplan (Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica), el Banco Central sobreestimó el crecimiento económico en los años del boom, valiéndose de una metodología de dudoso origen.

La denuncia de sobreestimación del crecimiento es verosímil. Especialmente, si se consideran los "errores" -o manipulación- del Índice de Precios al Consumidor (IPC) oficial usado hasta 1978. Por este solo factor se habrían otorgado reajustes inferiores a la inflación real, provocando una caída de los sueldos y salarios. Además, las estadísticas oficiales fueron objeto de otros cuestionamientos durante el gobierno militar.

Así y todo, el crecimiento entre 1978, -año en que la economía terminó de recuperarse de su caída en 1975- y 1981 fue superior al promedio histórico. Además, la inflación se redujo considerablemente del 508,1 por ciento en 1973, según la cifra oficial, al 9,5 por ciento en 1981.

¿Cómo se explica esta recuperación, si se toma en cuenta que la inversión, llave del crecimiento económico, fue de 15,5 por ciento del PGB entre 1976 y 1981, es decir, 4,7 puntos menos que el 20,2 por ciento que hubo de promedio entre 1960 y 1970? ·

La razón de fondo se encuentra, de nuevo, en el incremento de la deuda externa. Adicionalmente, influyó la política de apertura al exterior que estimuló las exportaciones. Esto último, al menos, hasta que el 30 de junio de 1979 el ministro Sergio de Castro implantó un cambio del dólar en 39 pesos. El dólar fijo, cuyo objetivo central fue disminuir la rebelde inflación, terminó siendo una palanca que abrió de par en par las compuertas de la economía nacional a las importaciones.

sergio_de_castro_y_pablo_baraona.jpeg

El dólar a 39 pesos se constituyó también en un símbolo de la inflexibilidad política de De Castro. Su defensa a ultranza era una muestra de la cohesión y resistencia de los Chicago boys ante la generalizada demanda social para que el peso fuera devaluado. Los alumnos de Friedman pudieron resistir las presiones porque ya ocupaban los cargos más importantes de la administración pública. Cerca de un centenar de técnicos estaba distribuido estratégicamente en las áreas claves. Odeplan era entonces su lugar de encuentro habitual y el Ministerio de Hacienda el cuartel general. Las tasas de crecimiento exitosas y el ambiente de "milagro" contribuían a la insensibilidad del régimen ante los industriales y agricultores afectados por la competencia externa. El rechazo a esta soberbia de los neoliberales sembró el terreno donde comenzó a germinar la crítica económica y el descontento social.

Ya en plena crisis gatillada por el corte del flujo de préstamos externos y después de tres años de aplicación, el dólar fijo terminó el 14 de junio de 1982.

Las serias disputas internas originadas por el intento de aplicar el "ajuste automático" hasta las últimas consecuencias habían llevado a que el ministro de Hacienda renunciara al gobierno en abril de 1982. Lo hizo junto con el ministro del Interior Sergio Fernández, con quien De Castro había formado la dupla ministerial hegemónica, conocida como el gremialismo-Chicago boys.

El nuevo gabinete, una combinación de militares con Chicago boys más flexibles, devaluó irremediablemente el peso dejando el tipo de cambio a 46 pesos por dólar. Con ello se desató la crisis en forma dramática, porque automáticamente muchos deudores que hasta ese momento eran viables, dejaron de serlo después de la medida. El valor de la moneda norteamericana comenzó ese día una carrera rápida de ascenso, mientras la economía chilena entraba velozmente a un túnel sin salida. De nuevo los indicadores quedaron en rojo y comenzó un drama social tanto o más grave que en 1975.

Poco antes de modificar el tipo de cambio, Pinochet sostuvo: ''No habrá devaluación ni cambio de política". Después se justificó: ''Yo sabía que esto lo iban a explotar políticamente. Por eso me resistí tanto. En cuanto a mí, si no me creen, qué le voy a hacer. Pero nunca he engañado. Siempre he dicho la verdad".

La lección que dejó la inflexibilidad cambiaria arrojó un elevado costo político al régimen militar que penó incluso hasta el 5 de octubre de 1988, cuando Pinochet perdió en el plebiscito. Desde aquella fatal devaluación, salvo algunos breves períodos, el gobierno procuró mantener elevado el valor del dólar.

Las distorsiones ocasionadas por el tipo de cambio congelado fueron múltiples. Los bajos retornos que obtenía cualquier exportador disminuyeron el atractivo del negocio. A los empresarios locales les era más rentable importar sus insumos que comprarlos en Chile. La competencia externa perjudicaba sus niveles de ventas y la economía comenzó a usar el dólar como moneda. Los sueldos altos, las deudas y las propiedades se medían en dólares. Salía más barato comprar un terreno en Miami que en los barrios elegantes de Santiago. El endeudamiento interno, en dólares, o en pesos con altas tasas de interés, creció exponencialmente. Los intereses llegaron a niveles que provocaban tercianas: En 1977, por ejemplo, las casas comerciales dieron préstamos con un 198,5 por ciento de interés anual. Fue algo insólito.

El dólar congelado culminó como una herramienta recesiva que ya no defienden ni los partidarios a ultranza del modelo. Uno de ellos, Álvaro Bardón, sostuvo después que, mirando retrospectivamente, "la devaluación fue un error".

El lado oscuro de este período estuvo tapado por las vitrinas del comercio abarrotadas de importaciones. La radical apertura al exterior, adicionalmente estimulada por el cambio fijo, quebró a numerosas empresas y predios agrícolas.

¡Cómanse las vacas!

Esta fue la respuesta del ex director de Presupuestos, Martín Costabal, a los angustiados productores lecheros que recurrieron al gobierno para buscar una solución a los graves problemas del sector. La frase es indicativa de la recepción que por entonces tenían las peticiones para enfrentar la competencia externa, muchas veces desleal.

En otros rubros también se vivieron momentos de angustia. Los más afectados, la construcción, el comercio y las industrias textil, electrónica, metalmecánica y automotriz, virtualmente se desplomaron en el período del "milagro".

En 1981, el mejor año del modelo desde el punto de vista de los salarios, éstos todavía estaban por debajo del nivel que tenían en 1970. El desempleo, incluyendo a los trabajadores del PEM, nunca afectó a menos de 550 mil personas en el período.

En contraste con la caída de los salarios, la rentabilidad real del capital subió a una tasa media anual de 31 por ciento entre 1976 y 1982. El efecto de ambos fenómenos acentuó la redistribución regresiva del ingreso. Un estudio reflejó que al terminar este período, el 20 por ciento más pobre de los chilenos percibía sólo 3,3 por ciento de los ingresos disponibles en la economía chilena. Al mismo tiempo, el 10 por ciento de las familias más ricas disponía del 46,1 por ciento de éstos. En tanto, un 30,3 por ciento del total de familias chilenas no alcanzaban a consumir una canasta mínima, ubicándose en la extrema pobreza.

Si aquélla fue una etapa de "milagro económico", sin duda se trató de un fenómeno que benefició a unos pocos y perjudicó a muchos otros.

Aunque sólo algunos dentro del régimen tenían conciencia de ello, el crecimiento estaba asentado sobre bases débiles. El endeudamiento externo hacía vulnerable el modelo a los embates provenientes del exterior. La polarización social socavaba lentamente su respaldo interno.

(*) -Manuel Délano es periodista de la U. de Chile, magíster en Comunicación Estratégica UAI y diplomado en Aprendizaje y Enseñanza en Educación Superior, fue corresponsal en Chile del diario El País de España, editor de Economía en revista HOY, editor general del diario La Nación, consultor de organismos internacionales y es autor y editor de libros, artículos y estudios y docente universitario.

(*)-Hugo Traslaviña es periodista especializado en economía. Titulado en la Universidad Católica del Norte y Magíster en Gestión Empresarial, de la Universidad Técnica Federico Santa María. Se ha desempeñado como reportero y editor en revistas y diarios y en la agencia internacional Reuters. Es profesor en la Universidad Central y miembro del directorio de la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas, Capítulo Chileno (AIPEF Chile). También es autor del libro "Inverlink, la ruta de una estafa" (Editorial Planeta 2003) y "Llegar y llevar, el caso La Polar'' (Ediciones Mandrágora, 2013).

Mañana: Las siete modernizaciones

Comentarios

Pero esa diferencia menor en

Añadir nuevo comentario