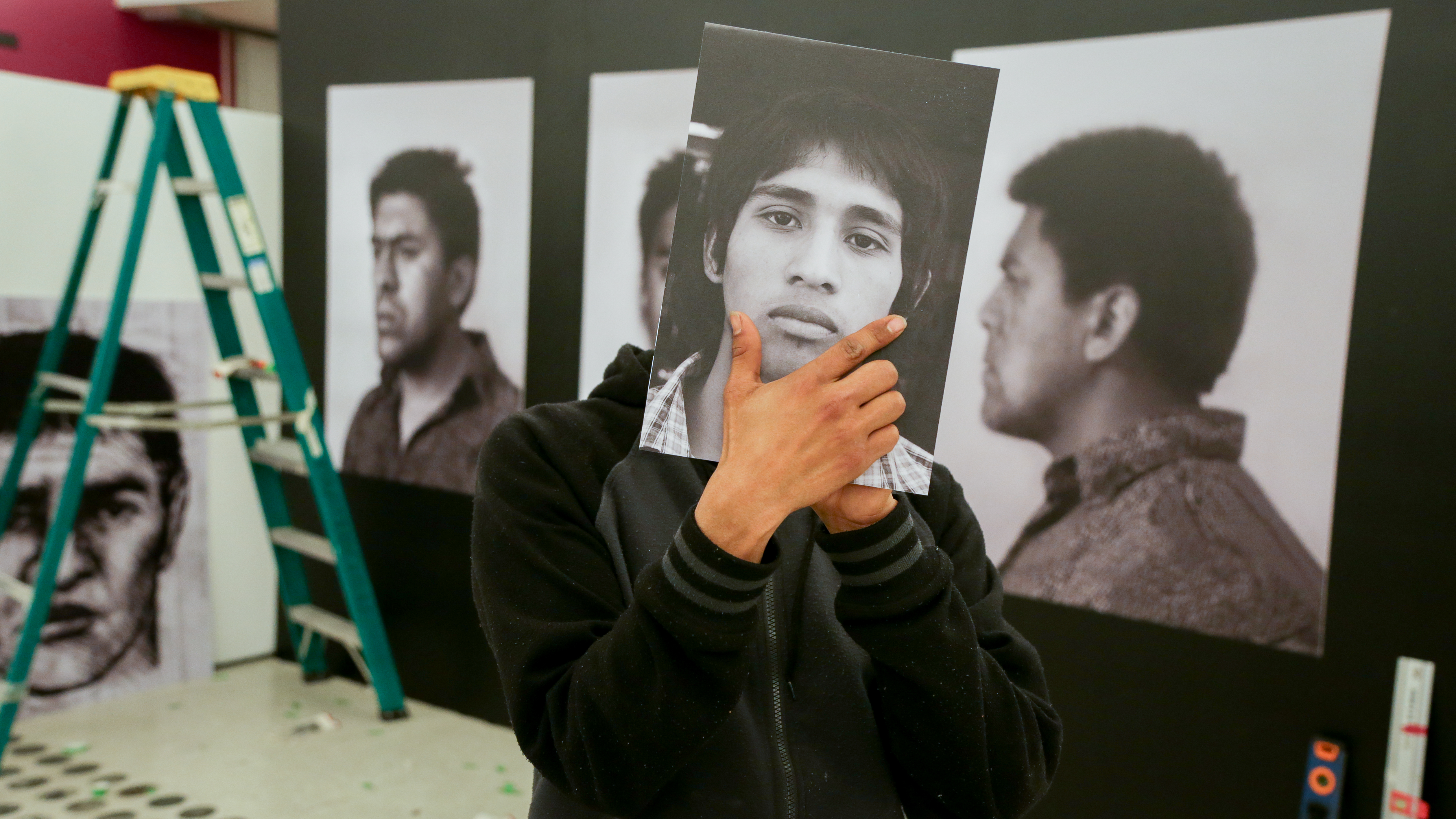

En 1998, Bernardo Oyarzún, artista mapuche que ha sido reconocido tanto en Chile como en el extranjero y que destaca por su participación en la Bienal de Venecia del año 2017, fue detenido en la calle por Carabineros como sospechoso de un robo solo por su aspecto físico. Aquel hecho marcó la obra de Bernardo, quien se autorretrató como 'delincuente' para evidenciar los estereotipos racistas ante los rasgos indígenas.

En una de las piezas de Oyarzún, bajo el retrato hablado, estaba la siguiente frase: "Tiene la piel negra, como un atacameño. El pelo duro, labios gruesos prepotentes, mentón amplio, frente estrecha, como sin cerebro".

Años más tarde, este trabajo inspiró a su sobrino Daniel Díaz a realizar el largometraje Bajo sospecha: Zokunentu, donde en una narración en mapuzungun, muestra una reflexión íntima de la carrera y trayectoria de su tío y, al mismo tiempo, indaga en su propia recuperación identitaria.

En una de las piezas de Oyarzún, bajo el retrato hablado, estaba la siguiente frase: "Tiene la piel negra, como un atacameño. El pelo duro, labios gruesos prepotentes, mentón amplio, frente estrecha, como sin cerebro".

Tras siete años de trabajo, la película dirigida por el cineasta mapuche Daniel Díaz y coproducida por Esteban Sandoval (Pejeperro Films; “Perro Bomba”), Felipe Poblete (Eskama Audiovisual) y Jesús Mellado, fue estrenada en Hot Docs Canadá, y a nivel nacional en SANFIC. Además, ha recibido distintos reconocimientos como el premio a Mejor Música Nacional de Largometrajes Chilenos en FICVIÑA 2022, por la composición musical a cargo del violinista mapuche VÑVM. Actualmente la película está en la plataforma Miradoc.

En esta entrevista, Daniel Díaz, habla sobre el proceso y cómo el estar 'bajo sospecha' está presente en Chile en la cotidianidad. A su vez, reflexiona sobre su propio camino: “Cuando fui creciendo, poco a poco empezó a crecer mi interés sobre los apellidos de mis abuelas. Haciendo este documental, hice ese proceso de identificar las detenciones de mi abuelo y mi tío, como una herencia de nuestra familia, y que finalmente le ha pasado a muchas familias o personas solo por esta raíz indígena”.

whatsapp_image_2022-12-09_at_20.50.17.jpeg

- ¿Cuándo le comenzó a interesar la obra de su tío Bajo Sospecha de 1998?

- Cuando él produce la obra yo era muy pequeño. Tengo recuerdos vagos, y en ese momento no tenía la trascendencia o el significado que tiene para mí desde la adolescencia. Lo que yo veía en ese tiempo era que mi tío estaba muy pendiente de la familia, se preocupaba de sacar fotos y hacer videos de la familia. Como aparece también en el documental, en mi infancia yo solo veía juguetes, lo que hacía mi tío eran cosas entretenidas.

-En el documental muestra que no solo Bernardo fue detenido 'por sospecha', su abuelo también vivió lo mismo, ¿cómo lo marcan estas situaciones?

- Cuando fui creciendo, poco a poco empezó a crecer mi interés sobre los apellidos de mis abuelos. Haciendo este documental en particular, que nos demoramos siete años en hacerlo, hice ese proceso de identificar en esas detenciones también una herencia de nuestra familia, y que finalmente le ha pasado a muchas familias o personas solo por esta raíz indígena.

-¿Cómo calificaría esa herencia?

- Más que calificar, en todo este proceso he podido articular partes de una identidad que está en constante movimiento, que fluye incluso, pero que me generaba mucho conflicto en términos de esos dilemas entre lo chileno y los mapuche. A eso suma ese pasado de los apellidos de mi abuelos y vivir ahora sin ellos. Así, con el equipo a través del documental, reflexionábamos sobre que hay una razón estructural de no heredar los apellidos de las abuelas.

"En todo este proceso he podido articular partes de una identidad que está en constante movimiento, que fluye incluso, pero que me generaba mucho conflicto".

En ese sentido, ir en búsqueda de esos apellidos que se van perdiendo, o preguntarse si es que de alguna manera pueden coexistir ambas partes en la ciudad, como me tocó vivirlo. Este proceso me ha permitido explorar nuevas formas de llevar a cabo mis temas, por ejemplo, la lengua. Que el documental esté narrado en mapuzungun, tiene que ver cómo me voy replanteando mi identidad y que es el camino que yo encontré frente a todas estas cosas, entendiendo que hay otros muchos caminos que se pueden tomar al respecto, pero para mí significó eso. Ahora, más allá de poder establecerme como un conjunto de dos partes, se me han abierto más preguntas.

Presentando la película en Concepción, en el conversatorio estuvo el cineasta Francisco Hueichaqueo, y después de que terminó la función, muy sutilmente me transmitió esa idea que podía sentir que hay algo que me pertenece o que le perteneces a algo, pero ahí viene otro camino que es qué hacer al respecto y cuál es la responsabilidad, lo que es un proceso largo y lleno de contradicciones.

-¿Cuándo decidió qué haría esta obra sobre su tío?

- Cerca del 2014-2015, ya en el 2016 tomo mucha más relevancia, por el hecho de que la detención por sospecha que se había eliminado en el 98, volvió con otro nombre que es el control preventivo de identidad. Frente a esa contingencia, a Bernardo se le empezó a llamar para volver a exponer esa obra más masivamente porque siempre la estuvo mostrando. Es una obra muy latente dentro de sus exposiciones, pero ese año en particular lo llamaron mucho, estuvo en Centex en Valparaíso, en el Bellas Artes, donde fue parte del catálogo de una exposición súper grande. En ese contexto, tomó mucha fuerza el proyecto y empezó a crecer mucho, se sumaron productoras, partí con Jesús Mellado y después se sumó Esteban Sandoval que trabaja en Pejeperro films que produjo Perro Bomba y Felipe Poblete de Eskama Audiovisual.

"En el 2016 tomo mucha más relevancia, por el hecho de que la detención por sospecha que se había eliminado en el 98, volvió con otro nombre que es el control preventivo de identidad".

Así comenzó a crecer el equipo, entró Valeria Fuentes a hacer fotos con Pejeperro, también la montajista Tania Araya de Eskama, ahí dijimos “ya hay que hacer una película que sea un largometraje”, porque yo al principio quería hacer un cortometraje solamente de la obra de Bernardo. Empezamos a postularlo a fondos y nos adjudicamos el de guión y tomé asesorías con José Luis Torres Leiva, él me ayudó a decidir que este documental tenía que ser narrado en primera persona, algo que yo no quería hacer.

-¿Por qué?

- Porque me daba pudor, no sentía que pudiera ser relevante y no conocía todo el material de archivo aún, no nos habíamos metido a bucear en todas las cintas que tenía Bernardo. Revisando, me di cuenta de que, entre todos esos registros de la familia, en las conversaciones que tenía Bernardo con mi familia, yo aparecía mucho. Así, de alguna manera me di cuenta que la relación que yo tenía con él era mucho más que la del sobrino con un tío, sino que se había dado una relación como de maestro- aprendiz-, En algún momento lo determinamos como dentro del guión, que ese arquetipo nos sirviera para escribir la historia como personajes, para interactuar, y creo que así tomó fuerza, en el sentido de que es un relato muy íntimo de un artista connotado, pero que podemos ver esa ese lado B más doméstico y familiar.

- El documental aborda el racismo en la cotidianidad, la 'piel como marca' que han abordado algunos teóricos como Frantz Fanon ¿para construir ese relato se basaron solo en experiencias o también teorías?

-Tiene una parte de investigación sobre todo los primeros años, principalmente lo que tiene que ver con la criminología social, con Cesare Lombroso, que en el siglo XIX plantea esta teoría de este esquema de que a partir de tus rasgos se puede determinar que una persona sea propensa o no a cometer ciertos delitos, por la forma de los cráneos, toda esta cosa bien macabra. De hecho, los primeros guiones eran bien teóricos, intentando lograr transmitir lo que Bernardo tocaba a través de sus obras, pero después nos dimos cuenta que este documental era de otro estilo, que muchas cosas se reducían a la intimidad.

bsz_dani_centex.jpg

- Usted señala en la película: “comprendí que al mostrarse a sí mismo aparecía la mirada que se tenía sobre él”...

- Eso fue parte de la investigación, son pensamientos prestados de otras personas que viven en la performance o en todo el arte que expone políticamente el cuerpo para visibilizar diversos asuntos y que se usaban al momento de hablar de Bernardo. Entonces, la investigación empieza de a poquito a permear en la voz en off, en cómo miramos los personajes. Lo importante es que esa teoría de alguna manera sea una base para que la emoción se transmita.

- Anteriormente mencionó la importancia del mapuzungun y en el documental dice, “muchos no tenemos donde volver. La lengua es un camino de reconstrucción”, ¿cómo ha vivido ese proceso?

-Empecé a aprenderla después de asistir a una charla en el Pedagógico donde se habló de los neologismos y de cómo las lenguas están vivas o que su vitalidad depende mucho de cómo se adaptan o cómo se crean nuevas palabras y cómo eso podía aplicarse en la ciudad contemporánea. Eso me llamó mucho la atención y sobre todo de que habían talleres, que era un proceso de muchos años, que ya tenía su frutos y que había mucha gente haciendo talleres. Fue una oportunidad para introducirme al tema.

Ese mismo verano fui a un internado de mapudungun con los mismos amigos que fuimos al taller. Así he ido avanzando, aprendiendo nuevas cosas, fue todo nuevo para mí, porque en mi familia nunca me hablaron y yo creo que el idioma se perdió hace muchas generaciones atrás y lo único que iba quedando eran los apellidos como una herencia más evidente, yo ya estaba estudiando cine y desarrollando el documental.

"Es importante destacar que la lengua no está minorizada por casualidad, sino que también son violencias coloniales que se han desarrollado y desplegado hace mucho tiempo".

En ese contexto, en Galvarino se habló de la importancia de producir cosas o recursos con todo lo que tiene que ver con la industria creativa en la lengua para que sirva como un motor para seguir aprendiendo. Ahí internamente tomé la decisión y después cuando llegué a Santiago le dije a Jesús que era un productor que estaba en ese entonces “tenemos que hacerlo en mapudungun”. Era súper importante hacerlo porque toca mucho el tema del Bernardo, y que la búsqueda del reencuentro con esa identidad indígena tuviera como una continuidad a través de la misma familia.

En esa línea, creo que es importante destacar que la lengua no está minorizada por casualidad, sino que también son violencias coloniales que se han desarrollado y desplegado hace mucho tiempo, todo cuajó de a poco, pero tuvo mucho sentido porque esa misma búsqueda que yo hacía en la lengua también era un recorrido propio. Estudié harto con la película, porque las primeras traducciones las hacía solo antes que Sofia Huenchumilla hiciera la traducción final, eso me permitió tomar una confianza que es súper importante cuando estás aprendiendo una lengua. Más allá de lograr hablar, tener confianza para hablarla mal, para poder practicar, entonces dentro de mi proceso personal, eso fue lo más importante.

-¿Cuál fue la percepción de Bernardo del trabajo?

-A Bernardo le agradecemos mucho la confianza que ha tenido en el equipo porque él de alguna manera ha entregado esas cintas y la interpretación que hacemo de su obra, sin pedirnos nada a cambio, sin preguntarnos mucho de qué va.

La vez que más hablamos de ese tema fue cuando volvimos de la grabación que hicimos con el machi Jorge Quilaqueo, ahí le conté que quería hacer el documental en mapudungun, como cuando él había hecho una obra que se llama Lengua Izquierda en el 2010, que viajaba Alemania, un lugar donde para poder comunicarse tendría que haber aprendido inglés y él como ejercicio dentro de esa residencia, como performance, empieza a aprender mapudungun, abriéndose más preguntas, como la utilidad de la lengua, que tanta gente cuestiona.

Esa vez, él me dio a entender que no le parecía coherente que nuestro docu estuviera narrado en mapuzugun, pero que era nuestra obra, y que teníamos que seguir nuestro propio camino.

- ¿Y la recepción del público?

- Primero la presentamos afuera, en Canadá y nuestro interés era principalmente ver cómo la violencia colonial y la temática indígena sonaba allá. Efectivamente, ayudó mucho a poner en contexto la película fuera de estas tierras. Vimos también que hay relaciones que se pueden formar, pero que en parte no se logran coordinar porque hay otras barreras idiomáticas como el inglés. En ese sentido, también nacen nuevas inquietudes respecto a la lengua mapuche, por ejemplo, no solamente ver al Euskera (País Vasco) como una experiencia de revitalización, sino que otras lenguas que están en Norteamérica, en Canadá, digo esto porque creo que hay una condición social un poco más similar del mundo indígena, hay alcoholismo, tasas de suicidio altas, una salud mental que está por el piso, condiciones que también son parte de la violencias coloniales.

"Hemos visto que ha calado en la intimidad de algunas personas, muchas veces se han desahogado de sus propias historias, contándonos cosas que les ha tocado pasar".

Volviendo a las presentaciones, en el caso de Chile, en distintas ciudades hemos tenido cine-foros donde parte del equipo ha podido conversar con la gente después de la película y hemos visto que ha calado en la intimidad de algunas personas, muchas veces se han desahogado de sus propias historias, contándonos cosas que les ha tocado pasar. Por cierto, tenemos pendiente abarcar espacios con personas migrantes, creemos que tendría mucho sentido, porque sabemos que también están atravesados por otras violencias, en un lugar donde hablar tu lengua, también te significa un estigma, un racismo o una negación de por sí.

- ¿Cómo ve el racismo en Chile?

- El racismo siempre ha estado tan presente. En nuestra generación si uno mira para atrás y ve cómo era del tema del humor, con burlas más cotidianas, era latente; pero también hay un racismo desde el Estado, que cuando eres chico no te das cuenta, porque Chile vive con racismo y jura que no lo vive. El racismo es tan grande que naturaliza la violencia y hace que a nadie le importe, a menos que se transforme en un caso demasiado grave como Catrillanca. Entonces es triste vivir en un país tan racista y que aun así tiene esa obstinación a seguir siéndolo porque frente a opciones de cambios, siempre termina venciendo la otra parte.

- ¿Se refiere al proyecto de a nueva Constitución?

- Sí. Finalmente hay una violencia tan sistemática que hay que decidir desde adónde abordarla, porque en el mundo mapuche hay muchas luchas. Creo que esa es la principal pregunta que me llevo con la película porque, así como de alguna manera pude sanar cosas de la familia sobre una herida muy grande, así se abren otras preguntas, antes me convocaba más la identidad, y ahora la violencia. Creo que eso puede ser un camino importante para desarrollar en siguientes proyectos.

- ¿Personalmente se ha sentido 'bajo sospecha'?

- Sí, pero no sé si son momentos tan relevantes porque son demasiado cotidianos, como que te sigan en el supermercado o te detengan en la calle así no más. Lo hemos conversado en los cine-foro principalmente con gente más joven de cursos de séptimo a cuarto medio porque estamos en un programa que se llama escuela del cine de la Cineteca Nacional y eso lo han comentado, más desde la lógica clasista. Sin embargo, poner bajo sospecha mi propia chilenidad ha sido lo más importante en todo esto, porque el documental está hecho desde esa inquietud por invertir la sospecha, cuestionar qué tan chileno o mapuche es Chile.

- ¿Qué proyección tienen con la película?

- Hay una versión de la película que todavía no la mostramos que es subtitulada en mapuzungun y esperamos que también se pueda seguir reproduciendo durante el otro año en más instancias de enseñanza y de aprendizaje. La idea es que esta película más allá de que nos ayude a conocer más de Bernardo o muchas veces a conocer a Bernardo, y la fuerza e importancia de su obra, también tiene que ver con la lengua en el sentido que sea un aporte para la revitalización y enriquecimiento, eso es lo que le vemos a futuro.

Las películas en general tienen dos años para mostrarse en muchos lugares, entonces todavía nos queda un camino súper largo por seguir mostrándola, dentro de festivales, organizaciones y en talleres de mapuzungun.

Comentarios

Mucho éxito. Es triste cuando

Añadir nuevo comentario