Casi 80 años atrás, al promediar la década de 1940, unos pocos aventureros audaces, engominados y de modales correctos, compartían el mercado del contrabando de sedas, la trata de blancas, el comercio de drogas y la reducción de especies robadas. Unos peldaños más abajo en la rígida aristocracia del crimen estaban los cartilleros de apuestas clandestinas, los ladrones de joyas y los asaltantes. Muy pocos eran ricos de verdad y casi todos -como escribía entonces El Repórter X en la recién creada revista Ercilla- llevaban la persecución policial aferrada como un perro a sus talones.

Cerca del mediodía, los más afamados explotadores de mujeres -los cafiches- se paraban donde hoy está la Casa Colorada, en calle Merced, frente al desaparecido bar ‘‘La Bolsa’’, en el ‘‘Chicago Chico’’ del centro capitalino, esperando su turno para jugar billar en un garito cercano.

Por las noches, en la ‘‘esquina de La Puñalada’’, en el encuentro de las calles Compañía y Estado, los hombres de la bohemia recordaban las hazañas del ‘‘Cabro Eulalio’’, el más guapo entre los guapos que dominaba en el ‘‘Barrio Chino’’, erguido en la primera cuadra de la calle Bandera, muy cerca del río Mapocho, y era el rey de la Plaza Almagro, donde se levantaba el ‘‘Follies Bergere’’, tan bravo era el ‘‘Cabro Eulalio’’ que los ‘‘tiras’’ argentinos en una triste madrugada lo habían baleado por la espalda, temerosos de hacerle frente.

De allí, los noctámbulos caminaban hacia el Club de la Medianoche, en San Diego con Avenida Matta, donde también estaba el ‘‘Chantecler’’; o al Nuria, en Agustinas con Mac Iver, donde esperaban la llegada del ‘‘Holandés Volador’’, uno de los más célebres proveedores de ‘‘pichicata’’ como se llamaba entonces a la cocaína.

Viejos policías no logran precisar hoy cuál fue el momento en que empezaron a surgir los primeros indicios de una mafia organizada para ampliar el mercado de la droga. Señalan a los puertos de Valparaíso y del Norte Grande como los focos.

El tráfico y el consumo de drogas estaba circunscrito al ámbito del trasnoche y a los afanes de prolongar las juergas con cierto decoro en prostíbulos o night club. Sus proveedores eran algunos farmacéuticos y ciertos personajes de la colonia china residente que habían perfeccionado las técnicas de refinación.

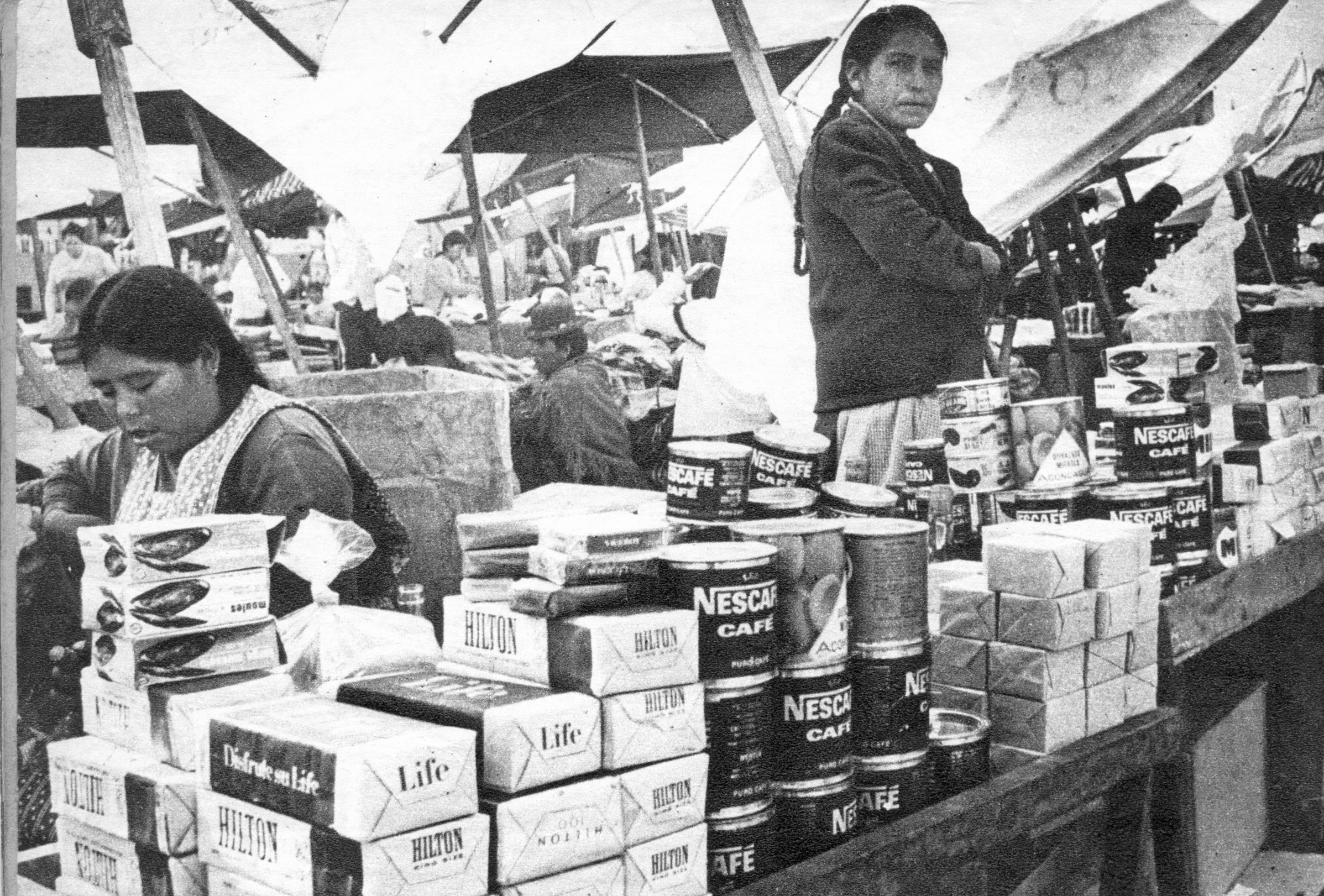

Viejos policías no logran precisar hoy cuál fue el momento en que empezaron a surgir los primeros indicios de una mafia organizada para ampliar el mercado de la droga. Señalan a los puertos de Valparaíso y del Norte Grande como los focos donde casi paralelamente se desarrollaron el contrabando y el incipiente narcotráfico. Muchos coinciden en que la creación del puerto libre de Arica actuó como detonante de las ambiciones por obtener dinero fácil y rápido en la década de los años 50, cuando irrumpieron los que llegarían a ser los últimos piratas del Pacífico.

Varios de los delincuentes que se trasformarían en avezados narcotraficantes internacionales se iniciaron como contrabandistas de poca monta, disputándose a punta de escopetazos los licores y las prendas de seda y nylon que se descargaban de los buques mercantes surtos en los puertos. Todavía en los cuarteles policiales del norte se habla del ‘‘Cabro Gutiérrez’’, del ‘‘Negro José’’, del ‘‘Rubio Herrera’’, de ‘‘Los Mala Fe’’ y del ‘‘Matadero Tira’’, entre tantos otros que dieron forma a las bandas que desde los años 60 empezaron a especializarse en el tráfico de drogas.

En el norte chileno el más importante de los capos criollos de la droga fue Eduardo Fritis Colón, el legendario ‘‘Yayo Fritis’’, nacido en Tacna y desaparecido misteriosamente a mediados de la década del 70 luego de haber sido expulsado hacia Estados Unidos, donde fue dejado en libertad debido a que la justicia norteamericana no pudo probarle ningún delito. Fritis era propietario de los ‘‘Baños Tacora’’, de una pescadería y de una mansión frente a la playa La Lisera en Arica; en Antofagasta construyó la boite ‘‘Mocambo’’, un local de tres pisos donde una treintena de rubias platinadas y la rotativa presencia de boleristas y tangueros ejercían una atracción constante.

contrabando_en_arica_a_comienzos_de_los_anos_70.jpg

El ‘‘Yayo’’ solía pasear en su camioneta por la costanera ariqueña. A su lado corría una llama que se había transformado en su mascota y bautizado ‘‘Coquita’’. En las noches era frecuente su presencia en las salas de juego del casino donde luciendo smoking gustaba de enfrentarse con gringos en el punto y banca. Y mientras él disfrutaba de sus ingresos y se decía ‘‘un industrial exitoso’’, los integrantes de su banda aterrorizaban a las pandillas rivales y quitaban grandes partidas de cocaína a los proveedores bolivianos.

Sus leyes eran implacables. Cualquier pérdida de droga por mínima que fuese o el no pago de un cargamento eran castigados sin piedad. Uno de sus ‘‘soldados’’ recuerda que en una oportunidad azotaron duramente a un hombre y luego lo amarraron con alambres de púas hasta verlo sangrar; enseguida, lo arrojaron al mar para que la sal no lo hiciera olvidar el castigo.

En el norte, tierra de sales y sudor, también adquirieron fama los químicos de la cocaína -‘‘cocineros’’ les llamaban- que hicieron de Chile el mayor productor de cocaína del mundo al iniciarse la década del 70.

Era habitual que los hombres del ‘‘Yayo’’ se disfrazaran y aparentaran ser carabineros que patrullaban los pasos fronterizos del altiplano, ardid para quitar droga y no ser identificados por sus víctimas. Lo que hoy se denominan “mexicanas”. Al terminar sus faenas los pandilleros se congregaban a comentar sus correrías en el ‘‘Manhattan’’, en el ‘‘Rapa Nui’’, en ‘‘Las Brujas’’, en ‘‘El Dorado’’, en el ‘‘Bar Climent’’ o en el célebre prostíbulo de la ‘‘Tía Adriana’’, donde ‘‘El Rafael’’, el maricón más famoso del norte chileno, los hacía reír a carcajadas. Tan famoso fue ese chispeante homosexual que el día de su muerte el poeta Andrés Sabella le dedicó una de sus muy leídas columnas en El Mercurio de Antofagasta.

En el norte, tierra de sales y sudor, también adquirieron fama los químicos de la cocaína -‘‘cocineros’’ les llamaban- que hicieron de Chile el mayor productor de cocaína del mundo al iniciarse la década del 70. Uno de los más reputados, quizás el mejor, fue Filiberto Olmedo Rojas, alias ‘‘El Cara de Diablo’’, a quien se atribuye haber conseguido producir clorhidrato de cocaína en un 100 por ciento de pureza. Otros fueron ‘‘Pepe Wong’’, y el ‘‘Chato Marín’’. Nadie parece conocer el origen de las habilidades de estos químicos formados en la práctica y con escasa educación. Algunos policías creen que los maestros fueron unos hermanos de origen árabe de apellido Huassaf, naturales de la ciudad de Ovalle, y un inmigrante griego de nombre olvidado que se radicó en Arica en 1960.

Las primeras organizaciones de narcotráfico

Cuando el hombre llegó a la luna, en 1969, en Chile existían innumerables pequeños y artesanales laboratorios donde se refinaba desde medio kilo de cocaína, hasta algunos dotados de todos los elementos necesarios para producir decenas de kilos a muy alta pureza.

A comienzos de 1971, el entonces jefe de la Brigada contra Estupefacientes y Juegos de Azar, BEJA, el comisario Hernán López, informó que el número de laboratorios detectados iba en aumento. Otro funcionario de la policía civil, Horacio Mena, miembro del Departamento de Investigaciones Aduaneras, se aventuraba a esbozar una explicación para el incremento del tráfico. Según él, a comienzos del gobierno de la Unidad Popular se había detectado un voluminoso mercado negro de dólares en el norte. En los yacimientos cupríferos el tráfico de moneda dólares proporcionaba divisas a los contrabandistas y de ese modo lograban capitales para continuar con la importación ilegal de artículos suntuarios. Desde el instante en que se optó por pagar los salarios en moneda nacional se obligó a la mafia del contrabando a buscar otras fuentes de financiamiento, derivando rápidamente hacia el tráfico de cocaína.

Ya en esa época los detectives antidrogas creían que las estructuras dirigentes del narcotráfico eran casi imposibles de vulnerar y que allí estaban muy secretamente enquistadas personas que gozaban de inmunidades o contactos políticos poderosos y, en algunos casos, también judiciales. Como ejemplo mencionaban que, en algunos procesos por tráfico de drogas, con pruebas conseguidas con grandes dificultades, habían desaparecido los expedientes completos y las causas obligadamente sobreseídas.

En noviembre de 1973, el periodista Luis Álvarez Baltierra publicó un artículo donde afirmaba que el desaparecido ex director de Investigaciones en la Unidad Popular, el médico socialista Eduardo ‘‘Coco’’ Paredes se había contactado con un representante de la Cosa Nostra.

El abogado criminalista Manuel Guzmán Vial, profesor de Derecho Penal en la Universidad Católica y miembro entonces del Consejo de Defensa del Estado, declaraba en noviembre de 1972:

-Existe una gran inoperancia en Chile por parte de la defensa social. Ello no significa un juicio a las personas, sino al sistema. Hay pocos funcionarios policiales con experiencia y poca conciencia en los medios judiciales de la gravedad del problema. Las incautaciones que llegan al juzgado todos los años son mínimas y sorprenden a los delincuentes menores.

el_trafico_de_cocaina_en_el_norte.jpg

En noviembre de 1973, el periodista Luis Álvarez Baltierra publicó un artículo en la revista Ercilla titulado ‘‘Los padrinos políticos’’ donde afirmaba que el desaparecido ex director de Investigaciones en la Unidad Popular, el médico socialista Eduardo ‘‘Coco’’ Paredes se había contactado con un representante de la Cosa Nostra en Chile, el uruguayo Adolfo Sobosky, emisario del capo mafioso estadounidense Joe Colombo.

-Con esta familia de Colombo-Sobosky se mezcló Eduardo Paredes y, posteriormente, Alfredo Joignant. La operación cocaína en el país comenzó a experimentar un ritmo intenso. Un comando especial -designado por el PS- tomó el control de las transacciones. En el plano local se encargó además de infiltrar a los grupos juveniles, distribuyendo marihuana y posteriormente LSD-, afirmaba el redactor.

Y más adelante agregaba:

-Uno de los departamentos que tuvieron mayores problemas fue el de la Policía Internacional (Interpol). En esta acción, fueron Eduardo Paredes y Alfredo Joignant los que dirigieron la operación. Antecedentes descubiertos con posterioridad al 11 de septiembre lo demuestran. Joignant llegó a disponer de una carpeta especial donde se registraron los nombres de todos los que integraron la mafia local. El resultado fue que a estos elementos no se les molestó. Por el contrario, en varias oportunidades fueron ayudados a salir del país. El 20 de mayo de 1971, fue detenido por la policía mexicana, el dentista chileno Iván Popic. Tenía en su poder un cargamento de diez kilos de cocaína. Los antecedentes solicitados a Chile, a través de Interpol, no fueron proporcionados por instrucciones expresas de Paredes. La historia se repitió decenas de veces durante el régimen marxista. El precio de la ‘‘protección’’ se estimó en treinta mil dólares mensuales.

Adolfo Sobosky Tobías, había llegado a Chile a la edad de 23 años, radicándose en Iquique donde se especializó en la compra y venta de brillantes. En 1967 abrió un garito en la Alameda Bernardo O Higgins, en Santiago, e instaló un hotel galante a nombre de su madre en calle Morandé. En 1971 ya era uno de los cabecillas de la mafia chilena. Al ser arrestado el 29 de septiembre de 1973, se descubrió que era dueño del Motel Azapa, en Arica, y poseedor de una gran fortuna. Fue entregado a la justicia uruguaya la que lo envió a Estados Unidos.

Desde fines de 1973 las autoridades militares procedieron a expulsar hacia los Estados Unidos a los más notorios traficantes de cocaína. La administración norteamericana había iniciado una decidida campaña de presiones para frenar el ingreso de drogas.

Policías que estaban activos al iniciarse los años 70 recuerdan que varios de los principales traficantes de drogas eran partidarios de la Unidad Popular, pero ninguno se atreve hoy a sostener que mantenían algún tipo de espurio vínculo con sus dirigentes. Sí reconocen los crecientes grados de corrupción que invadieron diferentes niveles de los cuarteles de Investigaciones, de las oficinas de Aduanas y de los tribunales de justicia. Un ex prefecto de Santiago, que había sido jefe de la Brigada Móvil, Carlos Jiménez, se suicidó después de comprobarse su colusión con la mafia de la droga; un ex jefe de la BEJA se transformó en ‘‘capo’’ de una de las bandas dedicada a ese negocio; el primer secretario de un juzgado de Iquique fue sorprendido con un laboratorio para refinar cocaína; y, así, muchos otros casos.

Desde fines de 1973 las autoridades militares procedieron a expulsar hacia los Estados Unidos a los más notorios traficantes de cocaína. La administración norteamericana había iniciado una decidida campaña de presiones para frenar el ingreso de drogas que eran despachadas desde Paraguay, Brasil y Chile. Los narcos que no fueron incluidos en las listas de búsqueda y captura optaron por buscar paisajes más tranquilos y abandonaron el país.

Irrumpe la marihuana

Bruscamente el consumo y el comercio de drogas disminuyeron hasta casi desaparecer. Sólo la marihuana siguió presente, aunque con mucho disimulo, entre algunas esferas juveniles y artísticas. Deberían pasar varios años para que el problema reapareciera con una nueva y dramática fuerza, emanada de la irrupción de los carteles colombianos y del explosivo aumento del consumo en Estados Unidos y Europa.

Las múltiples razones del auge de las drogas en el mundo en los últimos 50 años son una materia de largos y constantes debates, donde no faltan las recriminaciones entre los gobiernos y son determinantes los multimillonarios intereses económicos que están de por medio.

Al iniciarse la década de los 90 el tema del narcotráfico se había agudizado peligrosamente. En Estados Unidos había 25 millones de consumidores de marihuana, seis millones de usuarios de cocaína y 500 mil adictos a la heroína, que demandaban anualmente diez toneladas métricas de cannabis, 80 de cocaína y seis de heroína. Ese mercado generaba un movimiento económico de 150 mil millones de dólares al año sólo en esa nación norteamericana.

El comercio de drogas desarrolló organizaciones multinacionales con amplios recursos y contactos que socavaban los sistemas políticos y financieros de todos los continentes; los índices de criminalidad aumentaron proporcionalmente y las grandes mafias establecieron pactos y acuerdos para distribuirse el negocio. Los estados y los organismos multinacionales, en cambio, no habían logrado ponerse de acuerdo para enfrentar globalmente el flagelo.

La pasta base contiene ácido sulfúrico, parafina, metanol y, cuando ha sido preparada con bencina, también plomo. La combustión de la mezcla puede producir rápidamente problemas respiratorios, neumonías, bajas en las defensas inmunológicas.

En Chile, el narcotráfico se transformó en las últimas décadas en una plaga temible, en un flagelo que empezó a descargarse sobre la tan alardeada bonanza económica que situaba al país entre las naciones de más rápido crecimiento en el mundo. El decomiso de drogas aumentó explosivamente entre 1990 y 1995, obligando a las principales instituciones del Estado a destinar mayores esfuerzos y presupuesto para intentar detener la expansión del tráfico y del consumo. El comercio de pasta base de cocaína (PBC) se incrustó en la mayoría de las comunas de Santiago, donde sus habitantes observan cómo hombres, mujeres, jóvenes e incluso niños se suman a alguno de los eslabones de la cadena de distribución de drogas.

En cualquier recodo de un barrio, en una carnicería, en un quiosco de golosinas, en una casa de inocente apariencia, puede disfrazarse un puesto de venta. En las tardes es posible observar a los adolescentes bajo la influencia de los denominados ‘‘monos’’, un cigarrillo mezclado con pasta base de cocaína, PBC, sufriendo los síntomas de la ‘‘angustia’’ que semana tras semana, con demasiada frecuencia, induce a algunos de ellos al crimen o al suicidio.

La pasta base contiene ácido sulfúrico, parafina, metanol y, cuando ha sido preparada con bencina, también plomo. La combustión de la mezcla puede producir rápidamente problemas respiratorios, neumonías, bajas en las defensas inmunológicas, lesiones en los riñones y numerosas otras afecciones.

Una arremetida policial a fondo en contra del mercado de la marihuana hizo subir repentinamente los precios de la yerba a partir de 1990 en la zona central de Chile. Simultáneamente, el aumento del control internacional sobre los precursores de la cocaína -éter y acetona, sobre todo- indujo a los traficantes de Colombia, Perú y Bolivia a iniciar la exportación de PBC.

La pasta empezó entonces a permear las fronteras del norte: 175 kilómetros con Perú y 850 kilómetros con Bolivia, la misma distancia que existe entre Santiago y Puerto Montt. En diciembre de 1990, según una encuesta del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, CERC, el 87,6 por ciento de los habitantes de Arica creía que algunas personas de esa ciudad se habían enriquecido con el tráfico de drogas; el 74,4 por ciento afirmaba que la droga era un buen negocio; y, el 87,9 por ciento aseguraba que era muy fácil conseguir coca.

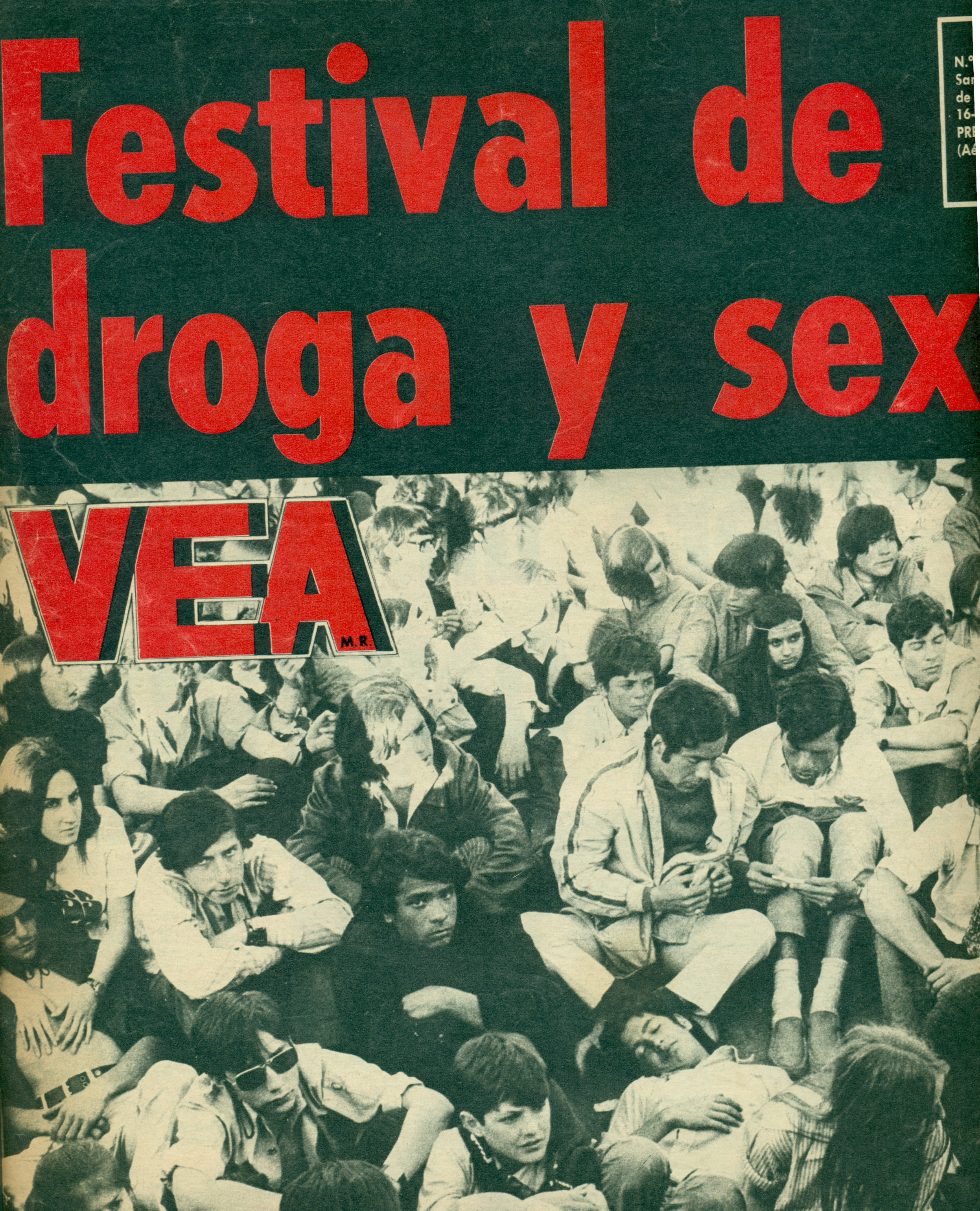

festival_de_piedra_roja_en_octubre_de_1970.jpg

En julio de 1989, el kilo de PBC en la zona del Alto Huallaga, la región cocalera del Perú, costaba US$ 2.000, unos 800 mil pesos chilenos de la época. Sólo 16 meses después, debido a la creciente represión impuesta por el gobierno estadounidense, el kilo de PBC bajó a US$ 50, no más de 20 mil pesos chilenos. El precio era similar en Bolivia. En Arica, en cambio, el gramo se empezó a vender a $ 1.500 pesos; es decir, el kilo adquiría un valor de un millón 500 mil pesos. Ningún otro tipo de producto, y menos agrícola, proporcionaba una ganancia de tamaña magnitud.

Ese año de 1990, en Chile se decomisaron 104 kilos de PBC, por un valor comercial de entonces de 156 millones de pesos. Estimaciones policiales indican que lo incautado equivale al 10 por ciento de la droga que circula; por ende, era posible sostener que ese año habían entrado al país cerca de una tonelada de PBC por un valor aproximado a los 1.500 millones de pesos.

Los expertos muy pronto advirtieron que la soterrada labor de los traficantes y lavadores de dinero en Chile era sólo una parte de las complicadas operaciones que en los últimos años habían acometido las transnacionales de la droga en todo el mundo.

Las primeras medidas

A mediados de 1991, en una oficina cercana a La Moneda se reunieron varios de los mejores agentes de inteligencia de Carabineros y de Investigaciones con algunos importantes funcionarios de Impuestos Internos. Sus propósitos eran trazar juntos las líneas de un plan piloto para penetrar los intrincados alambiques financieros erigidos por los padrinos del tráfico de drogas en Chile. Se elaboró una lista de 20 nombres y se distribuyeron las tareas para investigar a cada uno de ellos y a sus múltiples relaciones.

Poco más de seis meses después los resultados confirmaron las sospechas iniciales. En las primeras aproximaciones se había detectado una evasión tributaria cercana a los 30 millones de dólares. Era sólo el principio. Se agregaron otros 20 nombres a la lista original y prosiguieron las indagaciones. Los expertos muy pronto advirtieron que la soterrada labor de los traficantes y lavadores de dinero en Chile era sólo una parte de las complicadas operaciones que en los últimos años habían acometido las transnacionales de la droga en todo el mundo.

La Intendencia de la Región Metropolitana estimó en 1988 que 592.500 jóvenes de entre 12 y 21 años consumían ocasional o habitualmente algún tipo de drogas. Concluyó también que unos cuatro mil menores de entre 8 y 12 años eran usuarios frecuentes de inhalantes, principalmente de neoprén.

Dos años después, un estudio realizado por la Pastoral Juvenil del Arzobispado de Santiago determinó que 389 mil 550 jóvenes, de entre 15 y 24 años, habitantes de 35 comunas de la Región Metropolitana, la tercera parte de la juventud, habían fumado alguna vez marihuana. El porcentaje había aumentado en diez puntos con relación a sólo seis años antes.

El estudio reveló también que el 57,6 por ciento de esos muchachos pertenecían a los estratos socioeconómicos bajos y que, en nueve comunas, encabezadas por La Cisterna, el problema era apremiante y creciente.

Desde el Ministerio de Salud, el doctor Ricardo Fuentealba, encargado del programa de los 25 Centros Comunitarios de Salud Mental, afirmaba que ‘‘la drogadicción no es un síntoma aislado, independiente de otras variables psicosociales. Abordar el problema con eficacia, se relaciona estrechamente con la necesidad de invertir en las personas, en su desarrollo armónico. Ni siquiera el anhelado desahogo económico que pudiera liberar de la extrema pobreza a amplios sectores poblacionales resuelve el problema. El consumo de drogas es elevado también en estratos medios y altos. Los jóvenes consumidores y aquellos en riesgo de hacerlo necesitan, aparte de una cierta perspectiva de solución económica, un cambio en sus posibilidades reales de participación; deben transformarse en protagonistas de los acontecimientos que repercuten en ellos mismos, en sus familias o en su población’’.

Entre algunos especialistas ya existía la percepción de que eran necesarios gestos de reconocimiento hacia los jóvenes para legitimarlos como actores y protagonistas de los cambios impulsados en el país.

Entre algunos especialistas ya existía la percepción de que eran necesarios gestos de reconocimiento hacia los jóvenes para legitimarlos como actores y protagonistas de los cambios impulsados en el país. El aumento en los índices de consumo de drogas iba aparejado con un incremento de todo tipo de delitos y de violencia en ellos. El periodista Víctor Fuentes, en un reportaje publicado en el diario La Época bajo el título ‘‘Cómo son los nuevos delincuentes chilenos’’, logró una certera aproximación a sus características:

-El nuevo antisocial es eminentemente joven: su promedio de edad no supera los 20 o 22 años y en un 98 por ciento de los casos su escalafón socioeconómico es la extrema pobreza. Incurre en el delito tratando de lograr un mejor estatus, pues es un marginal que no ha tenido acceso a las oportunidades que se han presentado a partir del desarrollo económico que ha obtenido Chile.

‘‘Su ideal de vida está formado por la publicidad y como ha alcanzado mayor grado de instrucción escolar -dada la masificación de la enseñanza- se frustra más que el delincuente de antes.

‘‘Mentalmente es más moderno y aspira a más cosas. Se ve profundamente atraído por determinadas marcas de ropa, de zapatillas, de jeans, por las chaquetas de cuero y los anteojos de sol, pero, al mismo tiempo, no logra superar las muchas frustraciones que sufre (educacionales, laborales) e intenta ahogarlas con drogas y alcohol.

‘‘A veces roba dinero para comprar esas prendas con las que sueña o, sencillamente, despoja de ellas a quienes las llevan puestas. También delinque para lograr recursos y así adquirir marihuana, anfetaminas o tragos de alta graduación (pisco, aguardiente).

‘‘Cuando se junta con amigos constituye una pandilla. bebe y se droga con ellos y comparte el resentimiento. Su agresividad se amplifica por 5, por 10 o por 15, según el número de los reunidos.

‘‘Si al grupo de compinches se le ocurre asaltar, lo hace bajo el efecto de los estimulantes; por eso, sin darse cuenta, matan y violan con increíble frialdad.

‘‘Incluso atacan a los vecinos, y a la señora del frente -la que los conoce desde que eran chicos- le quitan el dinero que lleva para comprar el pan. Atentan contra su propio entorno, le hacen daño a la gente de su misma condición y se quiebra el sentimiento de solidaridad’’.

Diagnóstico hace 30 años

Carlos Valcarce, diputado por Arica del Partido Renovación Nacional, RN, compartía ese mismo diagnóstico. ‘‘Hoy es principalmente evasión, marginalidad y absoluto desencanto con la sociedad. El no poder tener bienes que otros tienen es frustración; el no poder gozar de educación es frustración; todo es frustración para algunos muchachos’’, afirmaba en una entrevista de prensa.

La comisión también logró establecer que el 16,6 por ciento de los ariqueños, es decir unas 32 mil personas, habían consumido algún tipo de estupefacientes.

En noviembre de 1992, el psiquiatra Rolando Chandía, presidente de la Asociación de Profesionales de Enfermos Adictos, Asnaproa, describía la actitud de algunos jóvenes a los cuales ya no les bastaba consumir un solo tipo de droga: ‘‘Toman alcohol, pero como les produce sueño, utilizan dos o tres anfetaminas, Entonces quedan acelerados y recurren a la marihuana. Todo esto les impide dormir en la noche. Ahí recurren a las pastillas para dormir que muelen y se las colocan en la nariz. Son los ‘‘chicotes’’. Ya no existen jóvenes que usen una sola droga. Si alguien les dice que el raspado de la pared sirve para drogarse, se la inyectan’’.

El 13 de septiembre de 1990, en sesión secreta, la Cámara de Diputados formó una comisión integrada por 13 parlamentarios para investigar el tema de la droga en Chile. Se realizaron 20 sesiones y se recibieron decenas de opiniones y antecedentes que fueron incluidos en un informe de 270 páginas que fue entregado a fines de 1991 al gobierno. En él se incluían datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que indicaban que había en el mundo 48 millones de personas consideradas fármaco-dependientes. Treinta millones consumían marihuana, 17 millones cocaína, un millón 700 mil opio y 700 mil heroína, cifras que evidentemente se quedaban cortas. Sólo en Estados Unidos había 25 millones de consumidores de marihuana y más de seis millones de adictos a la cocaína.

La comisión también logró establecer que el 16,6 por ciento de los ariqueños, es decir unas 32 mil personas, habían consumido algún tipo de estupefacientes; y que existían unos 200 proveedores que empleaban a unos 300 muchachos -llamados ‘‘pilotos’’ para vender la pasta base de cocaína.

El gobierno había identificado cuatro aspectos fundamentales del tráfico de drogas:

-El delito de desvío de precursores químicos.

-La comercialización ilícita de productos que incluyeran hidrocarburos, como el neoprén.

-El lavado de dinero.

-El consumo de drogas en lugares públicos

En junio de 1993, el Consejo Nacional de Seguridad entregó nuevas cifras alarmantes. El 30 por ciento de la fuerza laboral chilena estaba consumiendo algún tipo de drogas, entre las que se incluían el alcohol, la marihuana, cocaína, anfetaminas y tranquilizantes. El 8 por ciento de la población estaba en alto riesgo de convertirse en drogadicta.

El Mercurio, en un artículo titulado ¡Alerta con las drogas!, escrito por la periodista Magdalena Ossandón, enfatizó otro aspecto del problema:

En 1995 los agentes antinarcóticos comprobaron que casi el 85 por ciento de la cocaína que ingresa a Chile proviene de Bolivia y que en los últimos años los decomisos y consumo de esta droga se habían ido desplazando hacia el sur.

-Un joven de 18 años del barrio alto le dice a su compañero que pare el auto frente a un Redbanc. Allí saca la tarjeta de crédito que le pasó el papá y consigue en pocos segundos... 15 mil pesos. La escena se repite en diferentes lugares de Santiago. Muchos padres creen que el dinero lo resuelve todo. Y lo dan, sin preguntar ni saber en qué se gasta. Papás estresados, cansados, preocupados de ganar más para consumir más, de sus hobbies, de su exitismo profesional y social, han perdido el trato con los hijos. Lo que más les importa es que el hijo sea muy buen alumno, buen deportista, que toque piano, que sepa inglés, que cante, que haga bicicross..., que sea exitoso. Los niños y jóvenes se sienten sobrepasados por una especie de frialdad emocional al interior de sus familias. se le plantean exigencias casi mágicas, de logros rápidos, inmediatos. Hay una carrera, precipitada y de violenta competencia, hacia el exitismo. En el hogar no hay espacio para la intimidad, ni para el amor ni para las cosas intrascendentes del diario vivir ni para las emociones pequeñas...’’

En los suburbios de Santiago, donde no se aprecia la prosperidad económica que indican las cifras oficiales ni menos las modernas estructuras de cristales y metal que se levantan como nuevo símbolo del poderío financiero chileno, los traficantes de pasta base están tejiendo crecientes redes de influencia y de protección, distribuyendo parte de sus cuantiosas ganancias entre quienes se muestran dispuestos a sumarse al negocio. El rápido proceso de corrupción que acompaña a esta lucrativa actividad, observado dramáticamente en otros países del continente, también empieza a socavar lenta pero inexorablemente a varios de los cimientos más importantes de la sociedad.

En 1995 los agentes antinarcóticos comprobaron que casi el 85 por ciento de la cocaína que ingresa a Chile proviene de Bolivia y que en los últimos años los decomisos y consumo de esta droga se habían ido desplazando hacia el sur. En 1993, el 82,4 por ciento de los decomisos se practicaron en la Primera Región; en 1994 el 69,1 por ciento, y, en 1995, el 62 por ciento. Al mismo tiempo se observa ya consumo de pasta base en las cercanías de Valdivia.

Los policías que a mediados de los 90 combatían el comercio de drogas se quejaban en privado de que los narcotraficantes podían invertir sus ganancias en muchas actividades y nadie les preguntaba de dónde sacaron el dinero. En la mayoría de los casos buscaban sorprenderlos en algún fraude aduanero, en falsificación de documentos, giros dolosos de cheques o evasiones tributarias. Los agentes coincidían en su incapacidad de investigar las inversiones turísticas, agroindustriales, inmobiliarias, pesqueras, entre muchas otras donde se mimetizaban los dineros provenientes del tráfico de estupefacientes.

Al iniciarse 1996, todos los pronósticos señalaron al narcotráfico como uno de los problemas más graves que debería enfrentar el país. El gobierno anunció que quintuplicaría los recursos destinados al Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes.

El narcotráfico -decían- tiene equipos de abogados, contadores, ingenieros comerciales y de profesionales de diversos ámbitos, que los asesoraban y que hacían lícitos todos sus movimientos de dinero.

Al iniciarse 1996, todos los pronósticos señalaron al narcotráfico como uno de los problemas más graves que debería enfrentar el país. El gobierno anunció que quintuplicaría los recursos destinados al Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, Conace, y ambas policías dieron cuenta del fortalecimiento de las brigadas antinarcóticos y solicitaron mayores facilidades para investigar a los nuevos financistas del tráfico de drogas, ocultos probablemente bajo intachables apariencias.

Agentes antinarcóticos encubiertos siguieron las actividades de numerosos colombianos, peruanos y bolivianos, sospechosos de ser eslabones de organizaciones internacionales que habían elegido a Chile para lavar sus dineros; otros buscaban aeropistas ocultas en todo el territorio que podrían servir para el ingreso o salida de cargamentos de cocaína; equipos de abogados, adiestrados para penetrar en los vericuetos financieros, escarbaban en declaraciones tributarias y en los movimientos bancarios, tratando de reunir pruebas para identificar y detener a los cerebros del narcotráfico.

No obstante, los recursos humanos y materiales siguieron siendo escasos, al igual que la voluntad de algunos para afinar los controles legales. El Poder Judicial estaba colapsado, según estudios reservados que ya habían sido conocidos por el Ministerio de Justicia y numerosos magistrados; y, en otro aspecto, las tareas de prevención y los esfuerzos para rehabilitar a los drogadictos, también se apreciaban claramente insuficientes.

Las procuradurías del Consejo de Defensa del Estado, encargadas de seguir los procesos de todos los juicios por tráfico y consumo de drogas, disponían de medios irrisorios para seguir con cierta eficacia los cientos, miles de causas que se habían ido acumulando.

Muchos jueces no estaban capacitados o sentían temor de abordar el combate en contra de las mafias del narcotráfico. Existen ejemplos increíbles sobre cómo la lentitud de las decisiones judiciales permitió que connotados traficantes lograran huir del país, pese a ser requeridos por otros países.

No son pocos los destacados profesionales chilenos que -la mayoría de las veces sin siquiera imaginarlo- se han visto coludidos con las redes secretas del narcotráfico.

Las organizaciones mafiosas internacionales ya poseían departamentos especializados en relaciones internacionales, encargados de abrir mercados en diversos países. Para ellos, Chile ha sido un objetivo prioritario en los últimos años enviando emisarios que aparentan ser honestos empresarios dispuestos a invertir en los más variados rubros, que se instalan en lujosas mansiones en los barrios más acomodados de Santiago y que se vinculan rápidamente a los círculos de mayor influencia.

Una de sus intenciones es incorporar a sus negocios, aunque sea de manera casi simbólica, a figuras relevantes, a personeros de prestigio en el acontecer nacional, nombres que les ayudarán a abrir las puertas que necesiten golpear. No son pocos los destacados profesionales chilenos que -la mayoría de las veces sin siquiera imaginarlo- se han visto coludidos con las redes secretas del narcotráfico.

Hoy, en 2022, varias décadas después, todo parece haber empeorado.

Comentarios

Buen día, cuáles son las

Sesgado análisis culpando a

Opinion de un RN? Texto

La ley deberia castigar

Falta incluir la lo señalado

Informe sesgado, se salta 30

muy interesante

Absolutamente cierto, en la

Añadir nuevo comentario