Suscríbete a INTERFERENCIA o regala una Suscripción semestral o anual y participarás en el sorteo de 3 ejemplares de “Después de Vivir un Siglo” con una dedicatoria de su autor (válido hasta el 15 de octubre de 2022).

—¿Qué tipo de satisfacciones le ha reportado su carrera artística? —preguntó el periodista

—Absolutamente ninguna. Solamente sacrificios y continuas luchas. Todo lo que usted ve aquí —dijo Violeta Parra, señalando la carpa— es producto de mis propias penurias. En Chile no se comprenden ciertas cosas.

Así comenzaba la entrevista que, dos días antes de que Violeta tomara una sobredosis de calmantes, le hizo la revista Aquí Está.

Pero poco después de salir de la posta, Violeta ya estaba de mejor ánimo y dispuesta a hablar de lo ocurrido con una redactora de Ecran: «Qui’hubo, m’hijita. ¡Ahora me vienen a ver! ¡Tanto que he invitado a la radio y a la prensa a visitar mi carpa», le dijo Violeta al recibirla. «Quiero que todo Chile sepa que en la calle Toro y Zambrano, esquina La Cañada, en la comuna de La Reina, está funcionando lo que algún día será la Casa de la Cultura de La Reina! ¡Quiero que vaya todo el mundo! ¡No pretendo actuar y hacer funcionar todo para que disfruten las sillas no más! He trabajado hasta donde mis fuerzas alcanzan».

Tras quejarse por el mucho dinero que había invertido en afiches, volantes, avisos en los diarios y un amplificador más poderoso, Violeta afirmó: «No podía pagar empleada porque las entradas no daban para eso y debo cocinar yo. Servir, atender y después cantar… ¿No le parece demasiado?». Y en seguida relató el episodio de los barbitúricos:

Me encerré en la carpa chica [lugar donde exponía sus tapices, pinturas y esculturas]. Saqué mis cuentas. No quería saber nada de nada. Tenía un frasquito de pastillas para dormir y me tomé 17. ¡De un viaje! Gilbert, mi marido, no estaba. En la carpa grande, Roberto, mi hermano, arreglaba detalles. Parece que me notó alterada porque venía a cada momento a conversar conmigo.

—¿No debería esconder o hacer desaparecer ese frasco? —preguntó la periodista.

—¿Para qué? ¡Me las tomé todas! —contestó Violeta—. Estoy aburrida de batallar. Que sigan los demás ahora. Tenía pensado ir a Suiza con mi marido… quería hacerlo en marzo, cuando suponía que todo estaría marchando de acuerdo a lo planeado. ¡Cómo no me voy a desesperar! Fíjese. Si hubiéramos tenido mayor cantidad de público, ya estarían funcionando las clases que pensamos dar.

Por cierto, Violeta nunca fue a Estados Unidos con Nicanor, y tampoco volvió a Europa. En vez de eso se quedó en Santiago y trató de superar el quiebre con Gilbert. Tal vez pensara que sólo se trataba de una ruptura más, como tantas otras que la pareja había tenido en los más de cinco años de relación. «Siempre ha sido así —le dijo a un reportero—. Él parte y al poco tiempo nos encontramos de nuevo.»

Paulatinamente recuperó la confianza en su proyecto de La Reina. A inicios de marzo de 1966, decidió grabar un disco colectivo con los principales músicos que actuaban en la carpa. Titulado simplemente Carpa de La Reina, el álbum incluía a sus hermanos Roberto y Lautaro, el grupo Quelentaro y Héctor Pavez.

Por cierto, Violeta nunca fue a Estados Unidos con Nicanor, y tampoco volvió a Europa. En vez de eso se quedó en Santiago y trató de superar el quiebre con Gilbert. Tal vez pensara que sólo se trataba de una ruptura más, como tantas otras que la pareja había tenido en los más de cinco años de relación.

También estaba Chagual, un conjunto folclórico que Violeta había apadrinado. Todos los martes desde las siete de la tarde hasta la medianoche les hacía clases y supervisaba sus ensayos. Arturo San Martín, uno de los integrantes, recordaría el método espartano de la folclorista. «Violeta nos hacía repetir hasta treinta veces una estrofa, nos llegaban a sangrar las manos. Uno sentía que no perdonaba los errores, pero en el fondo lo hacía por ayudarnos.»

En el disco colectivo, Chagual interpretó un tema reciente de Violeta, en el que no costaba demasiado entrever su estado anímico. Se trataba de «Corazón maldito» y constaría entre la treintena de composiciones que Violeta jamás grabó.

Corazón, contesta,

por qué palpitas

[…]

Cuál es mi pecado

pa’ maltratarme

como el prisionero

por los gendarmes.

Quieres matarme.

En la letra Violeta acusa a su corazón de ser un órgano «ciego, sordo y mudo» desde su mismo nacimiento. Y lo interpela: «¡Qué te estás creyendo / no soy de fierro!».

Editado por Odeon, Carpa de La Reina no repercutió mayormente y se vendió más que nada en la propia carpa y en la peña de los hijos. La nueva generación de músicos, como ya está dicho, acaparaba la escena del folclor y las canciones políticas. En enero, por ejemplo, la federación de estudiantes de la Universidad Técnica del Estado fundó otra peña, y allí debutaría uno de los conjuntos claves de la Nueva Canción Chilena: Inti Illimani.

Sólo en 1966 se establecieron más de veinte peñas en el país, de manera que Violeta enfrentaba una férrea competencia. Si en los años cincuenta había escasos lugares donde escuchar música folclórica, ahora sobraban espacios. Esta explosión llevó desde luego a fuertes roces. Algunos autores, entre ellos los del neofolclor, acusaban a las peñas de politizarse en exceso, olvidándose de las verdaderas raíces nacionales.

Un caso en ese sentido fue la canción «Se olvidaron de la patria», de Rolando Alarcón. Escrita y grabada dos días después de los hechos, denunciaba la matanza de ocho obreros en la mina de El Salvador, ocurrida el 11 de marzo. «El propio presidente de la República telefoneó a Ricardo García, un destacado hombre de radio, para advertirle que no toleraría la difusión de ese tema», escribió Patricio Manns. Y efectivamente la canción no se difundió por la radio sino hasta 1969.

La revista El Musiquero se hizo parte de la creciente tensión en un artículo titulado «Las peñas: ¿estimulan el folklore?»:

Hay quienes suponen que las peñas están dando un fuerte y rotundo estímulo al folklore. Y no es así. Las peñas están dando nombre y fama, más algunos dinerillos, a nuevos autores e intérpretes. ¿Escucha usted cueca en las «peñas»? En general, no. La única excepción notable se da en la Carpa de La Reina, bajo la tuición de Violeta Parra. Aquí el folklore asoma de veras. En el resto de las peñas asoma más la política… y también el perfecto snob.

Violeta no se restó a la polémica. Su respuesta la expresó a ritmo de mazurca, y convirtiendo casi todos los verbos y sustantivos en esdrújulas:

Me han preguntádico varias persónicas

si peligrósicas para las másicas

son las canciónicas agitadóricas

Después de constatar que se trataba de una pregunta muy «infantílica», que sólo podría hacer un «piñúflico», Violeta arremetió:

Le he contestádico yo al preguntónico:

cuando la guática pide comídica,

pone al cristiánico firme y guerrérico

por sus poróticos y sus cebóllicas,

no hay regimiéntico que los deténguica,

si tienen hámbrica los populáricos.

«Qué gran poeta americano no hubiera querido escribir “Mazúrquica modérnica”», afirmó Julio Huasi. Nicanor pensaba lo mismo. Una vez confidenció que «la verdadera poeta de la familia era ella». Violeta comenzó a tocar la «Mazúrquica» en su peña de la precordillera y también en la de los Parra, a la cual seguía asistiendo a veces. Pero fue sólo a fines de año, al editarse su último disco, cuando el público general pudo conocer tanto esa canción como «Run-Run se fue pa’l norte».

En mayo, mientras batallaba aún con una audiencia veleidosa, la folclorista decidió que había llegado el momento de visitar a Gilbert en Bolivia. Desde su partida en enero, habían mantenido una correspondencia frecuente, y así Violeta se enteró de que el suizo comenzaba a volverse famoso en el país vecino.

Nada más llegar a La Paz, Gilbert se las había ingeniado para aparecer en un popular programa de radio. Presentándose a sí mismo como intérprete de la quena, instrumento que en Bolivia había caído en el olvido, trató de abrirse camino. Su mejor carta de presentación, no obstante, era otra. Le decía a todo el mundo que era el esposo de Violeta Parra. Nunca se casaron, pero la verdad es que frente a otras personas, y sobre todo frente a la prensa, declaraban ser un matrimonio formal.

Pese a los recelos históricos entre ambos países —producto de aquella guerra decimonónica donde intervino Calixto José, abuelo paterno de Violeta—, más allá de la política el entendimiento era bueno. Violeta Parra era conocida en los ambientes musicales de Bolivia. «A Violeta yo la venía escuchando más menos desde 1956, cuando tocaba cuecas y tonadas», recordó el eximio charanguista Ernesto Cavour, que en marzo se había unido a Gilbert Favre para formar una peña y, después, un conjunto que revolucionó el folclor boliviano.

En mayo, mientras batallaba aún con una audiencia veleidosa, la folclorista decidió que había llegado el momento de visitar a Gilbert en Bolivia. Desde su partida en enero, habían mantenido una correspondencia frecuente, y así Violeta se enteró de que el suizo comenzaba a volverse famoso en el país vecino.

Habiéndose asociado a Cavour y otros músicos, Gilbert les propuso abrir una peña al estilo de la que formasen Ángel e Isabel. El 4 de marzo ya estaba inaugurada la Peña Naira. El suizo empezó a actuar de manera regular con su quena, acompañado en ocasiones por el guitarrista Alfredo Domínguez, o por Cavour. Gilbert todavía se hacía llamar «el tocador afuerino», el sobrenombre que le había puesto Violeta, aunque pronto lo cambiaría por un apodo más sencillo, uno que todos usaban al dirigirse a él: «el gringo».

En palabras de la periodista boliviana María Antonieta Arauco, Gilbert se transformó en «el ideólogo y forjador de la primera peña folclórica en Bolivia». La Peña Naira de La Paz fue un éxito igual de grande que el de los hermanos Parra en Santiago. A tal grado llegó la fama que entre el público estuvo René Barrientos, presidente de la Junta Militar que había derrocado a Víctor Paz Estenssoro.

Gilbert, por supuesto, estaba orgulloso de lo que había logrado, y en una carta le contó a Violeta los pormenores y la invitó a La Paz. «Ya no le tenía rabia y la invité a venir a verme, porque estaba seguro de que este país le gustaría», escribió en sus memorias.

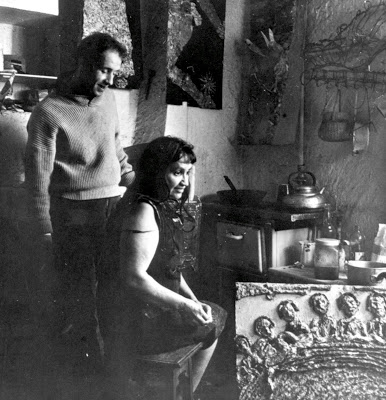

violeta4.jpeg

De vuelta recibió un telegrama: Violeta llegaría vía aérea el miércoles 18 de mayo. El suizo se movilizó para organizar la primera visita de Violeta Parra a Bolivia. La comprometió para tocar dos noches en la Peña Naira, puso anuncios en el periódico Presencia y pactó entrevistas con radios locales.

Cuando finalmente se reencontraron en el aeropuerto de El Alto tras cuatro meses de separación, fue «como si nada hubiese ocurrido, fue muy caluroso. Lo único que me pidió es que volviera a vivir a Santiago, pero le dije que era imposible abandonar la peña y todo lo que había construido. Lo entendió muy bien.»

Violeta se quedó en La Paz una semana. El jueves 19 fue su debut en la Peña Naira, y prácticamente no hubo día en que no ofreciera un recital. La prensa paceña escribió varias reseñas elogiosas. «El jueves último inició sus actuaciones la famosa folclorista chilena Violeta Parra, quien en su primera presentación obtuvo grandes aplausos del público allí presente —publicó La República—. Su esposo Gilbert Favre fundó en esta ciudad la primera peña folclórica.»

En los ratos de descanso el suizo la paseó por la ciudad, mostrándole los barrios populares, la calle de los artesanos de máscaras y las ferias públicas. Inspirada por lo que estaba viendo, Violeta se dedicó todo un día a pintar y expuso esas obras en el recital siguiente. Las vendió todas.

La cantante estaba emocionada con los músicos bolivianos, en especial con la destreza de Cavour en el charango. Este, por lo demás, había ganado el premio al mejor solista instrumental en el Primer Festival Latinoamericano de Folclore, realizado en Salta, Argentina, a fines de abril.

Otros artistas llamaron especialmente su atención: Los Choclos. Tocaban zampoñas y todos sus integrantes eran lustrabotas de la Plaza Murillo y miembros del Sindicato de Lustradores y Calzados. Violeta se fascinó tanto que hizo la promesa de llevarlos a su carpa y otras peñas en Santiago.

El vuelo de regreso estaba programado para el 25 de mayo. La cantante se sentía a gusto en La Paz, pero tenía que volver a su trabajo en Chile. Unos días antes había nacido además su primer nieto varón: Ángel Cereceda Orrego, hijo de Marta y Ángel. Al igual que su padre y su abuela, también se convertiría en músico.

Cuando Violeta se disponía a viajar, Ernesto Cavour y sus compañeros le regalaron un charango de quirquincho. Había sido construido, según María Antonieta Arauco, «por las manos hábiles del maestro Isaac Rivas, denominado el encantador de instrumentos». 63 Violeta usaría ese charango para grabar tres canciones emblemáticas de su último disco: «Gracias a la vida», «Run-Run se fue pa’l norte» y «Mazúrquica modérnica».

«Estaba alucinada por su viaje y me prometió hacer todo lo posible para conseguirles fechas a Los Choclos», recordó Gilbert. No pasó mucho tiempo para que Violeta avisara desde Santiago que todo estaba listo y financiado: los músicos lustrabotas actuarían en Chile. Claro que el viaje de tres mil kilómetros debería hacerse por tierra.

Para alegría de su pareja, Favre decidió acompañar a los bolivianos. Durante las siguientes semanas, Los Choclos, Gilbert y Violeta actuaron en la Peña de los Parra, en la Carpa de La Reina y en otros lugares, cosechando un éxito rotundo. «Los chilenos —anotó Gilbert— jamás habían oído una música tan intensa.»

En homenaje al conjunto de zampoñas y por los buenos recuerdos de su estadía en La Paz, Violeta tomó por costumbre contestar el teléfono de una manera particular. En vez del típico «aló», solía decir: «Mar para Bolivia, habla Violeta Parra».

Comentarios

Añadir nuevo comentario