Este artículo es parte del newsletter exclusivo The Peer Review del pasado miércoles 15 de junio de 2022, y ahora se comparte para todos los lectores.

Juan Pablo González, Doctor en Musicología, Universidad de California, Los Ángeles, lleva décadas trabajando el estudio de la música popular desde la academia y ha sido unánimemente reconocido por los volúmenes que ha escrito sobre la historia de la música popular en Chile, desde fines del siglo XIX hasta ahora. Ahora está pronto a publicar el cuarto volumen de su serie de libros sobre el tema que han orientado no solo a los estudios universitarios, sino que al ejercicio periodístico, y es un buen momento para consultarle sobre el estatus de la academia respecto del pop.

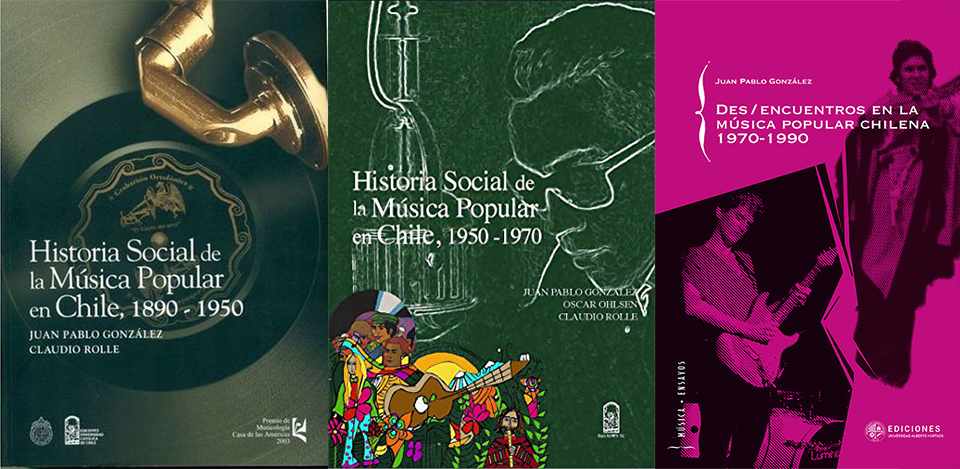

TPR: Usted va a publicar pronto el cuarto volumen -de la ahora tetralogía- sobre la música popular en Chile que se inicia con Historia Social de la Música Popular en Chile 1890-1950 e Historia Social de la Música Popular en Chile 1950-1970, ambos escritos en colaboración primero con Claudio Rolle y luego agregando la participación de Óscar Ohlsen, para continuar con Des/encuentros de la música popular chilena 1970-1990, este último escrito en solitario. El cuarto tomo de la saga cubre los años noventa. Luego de su investigación a lo largo de varios lustros, ¿cuáles son las principales líneas de fuerza de la creación, la producción y el consumo audiencia, para ocupar la terminología de Burnett, de las músicas popular en Chile, sus continuidades y descontinuidades a lo largo de ese siglo que va de 1890 a 1990?

Juan Pablo González: “Me ha tocado liderar un proyecto de largo aliento, en el cual llevamos más de veinte años, para poder escribir una historia de la música popular en Chile. Poner en valor una música que cuando pasan los años comienza a perder presencia dentro de la cultura y de la memoria. Al comienzo hubo una labor de rescate importante y, posteriormente, había que ver el modo en que la cultura popular podía ser tratada desde la perspectiva de la academia, y en particular desde la historia y la musicología. En este proyecto que me ha tocado liderar hemos participado varias personas. Colegas historiadores, como Claudio Rolle. Músicos, como Oscar Ohlsen. Tesistas de posgrado, de la Universidad Alberto Hurtado, estudiantes de historia de la Universidad Católica. Y en este último volumen, varios profesionales también. Profesionales del canto, de la literatura, de la ingeniería del sonido, de la realización audiovisual, del diseño gráfico, y más tesistas y más estudiantes, y siempre la muy bienvenida colaboración de los propios músicos y los actores del mundo de la producción, especialmente de la industria discográfica y de la música en vivo, pero también de los locales de música, de diversión, de baile, y distintos locales que estaban activos hasta finales del siglo veinte.

"Los discos originales de la época, que hay que conseguirlos porque no tenemos una fonoteca nacional. Hay que conseguirlos con coleccionistas, material que uno tiene o también compras de segunda mano".

Entonces es dentro de ese conglomerado de participación que me he sentido muy afortunado de poder organizar una pluralidad de voces, de enfoques, de ideas, que necesariamente tienen que ser complementadas o puestas a dialogar con el material de archivo. Porque por lo menos de la forma que yo trabajo la musicología, no puedes hacer sólo historia oral, sino que tienes que tener datos duros para poder confrontar. Esos datos duros pueden ser el marco legal, que tiene que ver con la producción, la diversión, los locales, las patentes. Cómo esos marcos legales han ido cambiando en el tiempo. Por supuesto que están los archivos de los sellos discográficos, a los cuales, en general, es difícil de tener acceso, pero algo se puede lograr: ha habido algunas donaciones a la Biblioteca Nacional de estos archivos. Están también los archivos de prensa, el barrido de prensa de cultura y espectáculos que es variada y de alcance nacional. También tuvimos acceso al archivo de la Feria del Disco, que fue muy útil para la década del 90. Y por supuesto que las grabaciones, los discos originales de la época, que hay que conseguirlos porque no tenemos una fonoteca nacional. Hay que conseguirlos con coleccionistas, material que uno tiene o también compras de segunda mano. También están los videoclips, a los que fundamentalmente se puede acceder por Youtube, que creo que es la única fuente de internet utilizada como archivo para este caso. Youtube es como un gran archivo audiovisual del mundo. Y también hay otras ayudas de Internet que tienen que ver con colecciones de carátulas de discos, que tienen que ver con las giras de las bandas: dónde tocaron, qué tocaron, si hubo teloneros o no. También las canciones que tuvieron cover y versión, porque en la historia de la música popular chilena es importante ver eso. Y también a partir de la aparición del hip hop, el uso del sampling. O sea qué samples usaron las bandas chilenas, de qué manera las usaron, cuántas veces esos mismos samples fueron utilizados por otras bandas. Ese es un poco el universo de colaboradores y de fuentes que permiten construir este último volumen, al cual se le agrega por supuesto la bibliografía correspondiente, que tiene que ver con los distintos géneros musicales y las formas de abordar la cultura popular a finales del siglo veinte”.

"Porque por lo menos de la forma que yo trabajo la musicología, no puedes hacer sólo historia oral, sino que tienes que tener datos duros para poder confrontar".

TPR: En la segunda edición de Let’s Talk About Love de Carl Wilson, en las adendas se incluye un ensayo de Marco Roth que se titula, “Too much Sociology”, donde el autor se refiere al giro en la crítica y el análisis musical desde los aspectos composicionales musicales hacia la descripción del contexto histórico y social a menudo desde la Teoría Crítica, lamentándose él un poco de que el área de los estudios musicales pop haya sido sacado de las arenas de la especialización musical, para llevarlo al campo de los Estudios Culturales. Usted ha hecho una carrera muy significativa e importante en esta línea, en especial desde la IASPM-AL, que es la Rama Latinoamericana de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular” (IASPM-International Association for the Study of Popular Music). Después de muchos años trabajando en esta línea no solo de asociación e interpretación, sino que también de divulgación, ¿cuáles son los avances de estos enfoques para el estudio de la música popular?

Juan Pablo González: “Hay que estar muy agradecidos y reconocer a la historia social, la teoría subcultural, la historia de las minorías; todo lo que empezó a poner en valor a los sujetos que finalmente son los protagonistas de esta cultura popular y música popular que no era considerada como parte de la historia, por así decirlo. Fenómenos muy de post Segunda Guerra, en Inglaterra, en Francia, también en Estados Unidos. Por lo tanto, cuando llega la cultura popular y la música popular como tema de investigación académica, llega muy de la mano de estudios culturales del giro social de la historia. Y eso es muy importante, hay que reconocer que de ahí partió esa valorización y también el desarrollo de metodologías, de enfoques, de maneras de aproximarse a estas realidades que eran distintas a las que tradicionalmente la academia ponía como foco. Puesto que, en el ámbito específicamente musical, y en general en la producción simbólica, siempre se seguía estudiando el arte, el arte mayor, con mayúsculas. Los grandes compositores, las grandes obras, las grandes instituciones. Entonces la musicología no tenía un interés y tampoco, como supimos después, tenía una metodología adecuada para abordar estas canciones de moda, estas cosas que sonaban por la radio, y que más bien eran pasadas por alto.

"Este libro, que publicaré en Chile a finales de septiembre, tiene un hijo, un libro que estoy intentando publicar en España, y que tiene que ver precisamente con esto. Cuál sería el marco teórico, metodológico que la musicología puede ofrecer para estudiar una canción popular".

Entonces gracias a estos aportes del área general de los estudios culturales, y del giro social de la historia, al menos a la academia o a la facultad de al lado, llegaron estos temas. Entonces ahora va a ser responsabilidad de los musicólogos que nos abramos a esto. El poder decir, “bueno, muchas gracias por traernos esta temática al mundo universitario, y ahora nosotros tenemos que ver cómo lo abordamos desde el punto de vista de la producción simbólica, expresiva, musical, literaria, visual, etcétera”. Entonces, mis años en la IASPM me sirvieron para conocer esa variedad de aportes. Desde la sociología, la historia, los estudios culturales, la antropología, el periodismo especializado, los propios músicos que hablaban de su trabajo. Pero siempre echando de menos de qué manera la propia musicología podía hacerse cargo de todo eso.

saga_juan_pablo_gonzalez.png

Entonces ese fue un proceso posterior, un poco más reciente. Y este libro, que publicaré en Chile a finales de septiembre, tiene un hijo, un libro que estoy intentando publicar en España, y que tiene que ver precisamente con esto. Cuál sería el marco teórico, metodológico que la musicología puede ofrecer para estudiar una canción popular. Es otro tema, pero están muy relacionados, tienen una misma matriz, y corresponden como a este estadio del estudio de la música popular desde la academia, pero con la musicología puesta al día sobre cómo tiene que abordar o cómo debería abordar este repertorio”.

"Ahora va a ser responsabilidad de los musicólogos que nos abramos a esto. El poder decir, 'bueno, muchas gracias por traernos esta temática al mundo universitario, y ahora nosotros tenemos que ver cómo lo abordamos desde el punto de vista de la producción simbólica, expresiva, musical, literaria, visual, etcétera'".

TPR: En A New History of the Humanities, Rens Bod desarrolla la idea de que la música como práctica cultural y campo de estudio, sobre todo a partir de la modernidad, cambió de residencia desde el cuadrivium, esto es las ciencias matemáticas, al trívium, esto es, las humanidades. ¿Cómo se articula el análisis más formal en términos matemáticos de la música con el hecho de que la música es parte de la cultura humanista?

Juan Pablo González: “Esto resulta bastante medular puesto que, aparte del ámbito matemático que tiene la música (no nos vamos a remontar a Pitágoras, ni tampoco vamos a hablar de teorías de intervalos, ni de cómo se construyen los acordes, las escalas o los modos), de todas maneras el hablar de música en términos de la música misma requiere de cierta terminología y de cierto conocimiento, de conocimiento con experiencia, tener la vivencia de lo que significa una acorde mayor o menor, un ritmo binario o ternario. Paradojalmente todo eso la gente lo escucha, lo percibe, se emociona. La gente escucha una sinfonía de Mahler, donde participan cientos de músicos y que puede durar más de una hora y escucha todo y lo disfruta, y no sabe leer música, ni tocar un oboe, ni una viola. Ese es el misterio de la música, que la música te llega, llega a cualquier persona. Pero ¿Cómo la explicas? Además, tienes dos maneras de explicarla. Una manera de explicarla que no es musicológica, que es más bien musical, que tiene que ver con cómo le explicas la música a alguien que va a tocarla, cantarla, que va a ser músico, cómo diseñas la música, cómo explicas la música en sí misma. Algo que el musicólogo tiene que manejar, tiene que saber explicar y le han explicado la música en sí misma. Pero como es musicólogo, está relacionando la música con la historia, la sociedad, con la cultura en la cual esa música está inserta, se está desarrollando. Eso te crea una complejidad mayor, una complejidad que es afectivamente el aspecto vocacional de la musicología, lo que realmente te mueve a trabajar en este ámbito, que es cómo se relaciona el sonido con la experiencia vital de una comunidad. Tiene que ver con las construcciones de identidad, con la influencia de la sociedad para cambiarla o mantenerla como está… Ahí hay complejidades que por un lado la musicología clásica, que estudia la música clásica, ha ido resolviendo de una manera. Pero esta otra musicología, esta musicología popular ha ido resolviendo de otra manera, donde hay ayuda de los estudios culturales, los estudios sociales, en fin, ahí la musicología encuentra un nicho, hay una ayuda, un racimo de colaboraciones y en eso he estado yo”.

TPR: Frederic Martel sostiene en Cultura Mainstream, que algunas regiones culturales del mundo tienen exocapitales, esto es, que los focos o faros de dichas culturas no se hallan en el continente en cuestión, sino que fuera, como París respecto de la cultura africana desde los años setentas, o, para poner un caso más cercano, Miami respecto de la cultura latinoamericana, desde los años noventa. Al mismo tiempo, por ejemplo, en Rompan Todo, el documental de Netflix, se señala que las metrópolis culturales de Latinoamérica son, aparte de Miami, Buenos Aires y Ciudad de México. ¿Qué posición guarda Chile, que, desde esta lectura, es una provincia con las líneas de fuerza de la cultura latina musical?

"Buenos Aires siempre fue la exocapital de Chile, en términos musicales, desde ir a grabar en la década de los 10 y del 20 a los estudios de Odeón, o de Víctor, además con un tren, que implicaba viajar de Valparaíso a Buenos Aires".

Juan Pablo González: “Buenos Aires siempre fue la exocapital de Chile, en términos musicales, desde ir a grabar en la década de los 10 y del 20 a los estudios de Odeón, o de Víctor, además con un tren, que implicaba viajar de Valparaíso a Buenos Aires. Después, con la repetición de los modelos de negocios de los espacios de bailes, de locales nocturnos, que tenían nombres similares a los que había en Buenos Aires, y que, a su vez, Buenos Aires los traía de Madrid o de Paris. Para Chile, Buenos Aires era como el escaparate a Europa; y se llegaba a Europa tan fácil así también, porque finalmente, a través de Buenos Aires teníamos lo europeo un poco más cerca. Eso siempre fue así. Y uno tiene que pensar también que, para los grupos musicales argentinos, el inicio de su proceso de internacionalización, podría ser Uruguay (pero ellos ahí se sienten casi en su misma cultura), y si eres de Argentina y vas a Brasil no te entienden: pero tienes Chile. Entonces, muchos grupos o solistas de distinto tipo -pongamos, en los años 90- encontraban en Chile el lugar donde iniciar su carrera internacional. Grupos como Los Fabulosos Cadillacs (que eran nueve integrantes): para ellos resultaba más fácil viajar a Chile que a Ecuador o a Perú. Entonces, por poner otro ejemplo, la tremenda presencia de Soda Stereo en Chile en la década del 80 también se da. Además, en la gran época cuando comienzan los grandes tours de las grandes bandas o solistas por el mundo, con 160 conciertos, 3 años en gira, dos aviones Jumbo con equipos; el circuito sudamericano era siempre Sao Paulo, Río de Janeiro y Buenos Aires. Punto. Entonces la experiencia de Rod Stewart en Chile en 1989 fue una experiencia para decir que, “al menos tenemos estadio, tenemos público para estas mega estrellas”. Pero esto no se consolidó hasta que a DG Medios, que es una productora argentina, se le ocurrió que además de Sao Paulo, Río de Janeiro y Buenos Aires, se podía repetir el show de Buenos Aires en Santiago de Chile. Entonces instalaron una sucursal en Santiago y empezaron a llegar los Rolling Stones, Paul McCartney, Michael Jackson, Elton John, Guns ‘n Roses, Santana, etc.”.

TPR: Finalmente, los estudios de la cultura y de lo popular han cobrado cada vez más relevancia en la academia y parecen resultar una buena bisagra entre la investigación que produce papers y la divulgación. ¿Cómo ve hoy estas relaciones entre academia y calle?

Juan Pablo González: “Esto tiene que ver con la relación entre academia y la cultura popular, academia y divulgación. La cultura popular es como de la calle, siempre a mí me ha ocurrido que los músicos toman algún concepto que leen o que yo les doy, durante mucho tiempo Fulano se definió como una banda que practicaba el eclecticismo contrahegemónico, que tiene que ver con un concepto que yo acuñé cuando estudié mi tesis doctoral en la UCLA. Ahora Nano Stern, en un congreso en la Universidad Mayor se va a referir a las raíces hidropónicas, que es un concepto que también acuñé y divulgué en una publicación en Europa. En fin, hay una interacción, a través de redes sociales o canales de Youtube. Uno sube material y suceden cosas. Por ejemplo, yo en mi canal de Youtube subo material de divulgación. Durante muchos años he escrito en el Artes y Letras, ahora escribo mucho menos que antes, pero sigo escribiendo, de modo que uno tiene que tener distintos estilos de escritura y saber a quién le está escribiendo. Es muy agradable poder escribir sin notas a pie de página ni bibliografía ni tener que citar a nadie”.

Algunos textos de Interferencia sobre estos temas:

- Hal Blaine: muere el baterista silencioso pero más exitoso del Pop & Rock

- José José: tributo a un triste

- Camilo Sesto: del sonido am del franquismo a la conquista de la escena mundial

- Lo que se perdió con MySpace

- Este hombre inventó la música para encerar...y nadie lo sabe

Comentarios

Los felicito, material de

Añadir nuevo comentario