El crédito externo manaba sin cesar desde el exterior, porque los bancos acreedores tenían una enorme liquidez y los organismos multilaterales confiaban en el modelo. La misma fe mostraba por entonces la prensa financiera internacional y la mayoría del periodismo económico chileno.

Las modernizaciones avanzaban tronchando a las voces disidentes, con el empuje de un régimen consolidado. En la euforia, los bancos chilenos inducían a sus clientes a endeudarse. Y estos últimos aumentaban su gasto más allá del crecimiento económico. El propio ministro de Hacienda, Sergio de Castro, tenía una confianza ciega en el dólar fijo en 39 pesos. Tanta, que a un empresario amigo que iba a construir 500 viviendas durante1981, De Castro le recomendó hacer 5.000 casas.

-¿Con qué plata?- preguntó el empresario.

-Con crédito pues. Hay que aprovechar los créditos disponibles-, replicó De Castro.

Las quiebras de empresas eran consideradas "sanas" por los Chicago boys, porque -decían- los ineficientes están saliendo del mercado y son reemplazados por otros productores. Si no sucedía así, tampoco era grave. Para eso están las importaciones, argumentaban. Álvaro Bardón, que fue presidente del Banco Central y subsecretario de Economía, sostuvo entonces:

-Las quiebras son simples traspasos de activos de una persona a otra persona. Y desde el punto de vista social, cero problema.

No les inquietaban los ostensibles desequilibrios de la economía. Ante el abatimiento de la industria nacional y de las exportaciones y el extraordinario aumento de las importaciones debido al dólar fijo y la rebaja de aranceles, había una solución: el crédito externo estucaba las grietas en los muros del modelo. El ánimo exultante de los Chicago boys ni siquiera menguaba por el promedio de inversión en los años anteriores que, al menos, debería haber puesto bajo signo de interrogación a la continuidad del crecimiento.

La arrogancia hizo presa de quienes se sentían autores de un "milagro" y las críticas fueron descartadas de plano. Incluso las de los sectores empresariales que se quejaban.

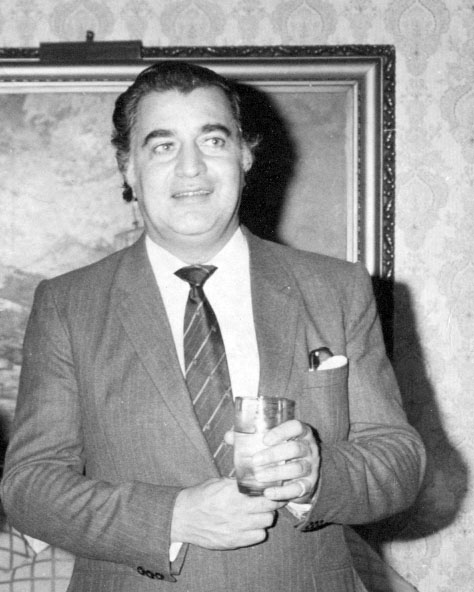

javier_vial.jpeg

Los precios de las acciones habían subido mil por ciento en los pasados cuatro años. El precio de las tierras era mil por ciento superior al que había en los 70. Muchos bienes se valoraban en dólares. Para las clases medias y altas era fácil viajar al extranjero y, al mismo tiempo, Santiago era una de las ciudades más caras del mundo. Fue el fenómeno de la "plata dulce", que también vivió el monetarismo argentino:

El ánimo exultante de los Chicago boys ni siquiera menguaba por el promedio de inversión en los años anteriores que, al menos, debería haber puesto bajo signo de interrogación a la continuidad del crecimiento.

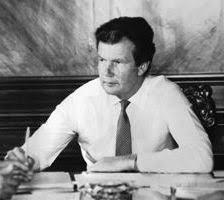

La economía chilena se infló como una gran burbuja en esos años, la población se creyó rica y aumentó su gasto en consecuencia. Pero las horas del modelo en la versión extrema de De Castro estaban contadas. La crisis comenzó en Chile antes que en otros países, aunque los neoliberales negaron su aparición y continuaron dando señales equívocas. El reconocimiento que hizo un año después el biministro de Hacienda y Economía, Rolf Lüders, fue más una prueba personal de rigor académico que un mea culpa colectivo por parte de los Chicago boys. En 1982, Lüders admitió que dos tercios de la crisis se debían a errores en la política interna y sólo un tercio a la recesión internacional.

Pero ni aún entonces, en medio de la mayor caída de la economía chilena en el siglo, junto con la Gran Depresión de los años 30, su opinión era unánime dentro del gobierno. Muchos neoliberales creían -y mantienen esta idea en la actualidad- en la necesidad de persistir en el dólar fijo.

El primer signo público de que se aproximaban los tiempos de cuaresma fue la quiebra de la Compañía Refinadora de Azúcar de Viña del Mar (CRAV) y de su filial Craval, que arrastró a la insolvencia al grupo de empresas de Jorge Ross. La causa de la falencia fue la imposibilidad de servir las deudas de 300 millones de dólares que tenía el conglomerado con el sistema bancario. La caída del precio del azúcar en los mercados internacionales provocó el naufragio de CRAY, que estaba entre las diez mayores industrias privadas del país.

Operaciones especulativas previas del grupo y el hecho de que CRAV había comprado un año antes las plantas remolacheras de Los Ángeles y Linares a la Industria Azucarera Nacional (Iansa), que eran del Estado, contribuyeron a erosionar la confianza en el modelo. Los bancos acreedores externos miraron más cautelosamente a la economía chilena y, en forma transitoria, los préstamos disminuyeron. Paralelamente, aumentaron las tasas de interés internacionales y decrecieron las expectativas sobre un crecimiento elevado de la economía.

En el plano político, arreciaron las disputas entre los llamados "duros" y "blandos" dentro del régimen, por los efectos de la política económica. Para los primeros, provenientes de la vertiente nacionalista, el Estado no podía dejar a las empresas privadas abandonadas a la ley de la selva del mercado. Pedían, además, rectificaciones arancelarias y una devaluación el peso, interpretando -en esencia- a los sectores empresariales más afectados por el modelo, aquellos que se dedicaban al mercado interno. Para los segundos, en cambio, un remedio de la naturaleza del anterior era más grave que la enfermedad misma. La única solución factible era, según ellos, dejar que el mercado se recuperara por sí mismo. Un alza de la tasa de interés en Chile frenaría el exceso de gasto, sostenían, y atraería nuevamente a los créditos externos.

La crisis comenzó en Chile antes que en otros países, aunque los neoliberales negaron su aparición y continuaron dando señales equívocas. El reconocimiento que hizo un año después el biministro de Hacienda y Economía, Rolf Lüders, fue más una prueba personal de rigor académico que un mea culpa colectivo por parte de los Chicago boys.

Esta última política primó: los bancos llegaron a cobrar un 39 por ciento de interés anual en 1981.

No todos extrajeron las lecciones necesarias de la crisis de CRAV, sobre la vulnerabilidad del modelo y la solidez efectiva de los grupos económicos. El axioma de que el sector privado es, por antonomasia, más eficiente que el sector público fue debilitado por los hechos.

Nuevos temblores

El caso CRAV fue el detonante que obligó al régimen· a legislar para poner algún coto a la concentración de los grupos. Pero ya era demasiado tarde. El 11 de noviembre de 1981 la Superintendencia de Bancos intervino ocho instituciones del sector: los bancos Español, Talca, Fomento de Valparaíso, de Linares y las financieras Cash, de Capitales, Finansur y Compañía General Financiera. Posteriormente, todas estas instituciones fueron liquidadas. ·

La intervención, tal como la quiebra de CRAV, arrastró a la insolvencia a otras empresas, en este caso compañías de seguros y fondos mutuos. .

Según el gobierno, una causa de la intervención fue el aumento de la cartera vencida de las ocho instituciones financieras, es decir el incremento de aquellos préstamos que no podían recuperar. Otra razón fueron los créditos relacionados que estas instituciones habían concedido a sus empresas.

En definitiva, la Superintendencia tomó el control de estos bancos y financieras porque de otra manera era inevitable su insolvencia. Pero la amenaza de quiebra pesaba no sólo sobre los bancos. Los sectores productivos estaban también en dificultades para pagar sus deudas con el sistema financiero, tanto por los elevados intereses como por los efectos en sus empresas provocados por el dólar fijo y los bajos aranceles.

En la evaluación previa a la intervención hecha por el equipo económico fue más determinante el efecto político que habría tenido una insolvencia bancaria, frente al riesgo de que los créditos externos siguieran disminuyendo. Pinochet, quien por entonces todavía creía que no se movía una hoja si no lo hacía él, reconoció a la prensa:

-Más se habría dañado la imagen de Chile si nos hubiéramos quedado callados y hubiésemos fingido que aquí no ha pasado nada.

Las señales previas de que la banca tenía problemas no habían alentado rectificaciones de fondo al sector. La cesación de pagos de algunas financieras entre 1976 y 1977, que culminaron con la intervención del Banco Osorno y la Unión, del grupo de Francisco Fluxá -llamado de los "cocodrilos"- por la concentración de sus deudores, había sido considerada una excepción. Fluxá atribuyó en esa época la intervención a persecución del gobierno, originada por el rumor de que el banco pertenecía a los demócratas cristianos.

manuel_cruzat_infante.jpeg

Al resquebrajarse el modelo mostró una de sus debilidades. La estabilidad política del régimen autoritario no podía permitirse lo que la lógica de pizarrón sostenía en Chicago: dejar que los bancos quebraran, como cualquier otra empresa. Para el Banco Central, el costo del salvavidas a estas instituciones fue cercano a 330 millones de dólares. Esos mismos recursos, destinados por ejemplo a financiar programas habitacionales, habrían permitido levantar 19.643 viviendas populares de 500 Unidades de Fomento cada una, en ese período.

Sin embargo, el monto no era significativo en comparación con lo que vendría después.

Los efectos del caso CRAV y de la intervención en el sector financiero fueron un anuncio de la recesión que inexorablemente sobrevendría. Cuando los problemas se evidenciaron, debido al alza de las tasas de interés internacionales y a la restricción de los préstamos de la banca extranjera los Chicago boys aplicaron una receta contractiva a la economía. Esta consistió en dejar que la economía se adaptara al restrictivo escenario externo.

¿Cómo?

Reduciendo el nivel de actividad y de consumo, para disminuir el volumen de importaciones, puesto que el incremento de éstas ya no se podía financiar con la deuda externa. La forma de lograr esta contracción fue elevar las tasas de interés, es decir el valor del dinero, y restringir la masa monetaria. Al ser más caro y escaso el dinero, la actividad productiva declina.

Fue el estreno del llamado ajuste automático, que inició su devastador paso. por la economía en el último trimestre de 1981. El gobierno se encargó de dar señales hacia la necesidad de reducir la actividad, advirtiendo que el crecimiento sería negativo en 1982. Al ajuste automático contribuyó el desequilibrio cambiario. A fines de 1981 el número de quiebras, muy similar al de 1980, quintuplicó al que hubo durante la crisis de 1975

Al resquebrajarse el modelo mostró una de sus debilidades. La estabilidad política del régimen autoritario no podía permitirse lo que la lógica de pizarrón sostenía en Chicago: dejar que los bancos quebraran, como cualquier otra empresa.

Galaval S.A., una empresa corredora de propiedades agrícolas, anunció con elegancia su quiebra. Puso un aviso en los diarios, informando a sus clientes que debido a las elevadas tasas de interés y a la negativa de dos de sus bancos acreedores a renegociar, no le quedaba otro camino que pedir la quiebra. De paso, agradeció a todos los bancos. Incluso a los que rechazaron repactar sus deudas. ·

El "traspaso de activos" fue demasiado elevado. En 1982, el número de quiebras fue casi diez veces el de 1975. Era indudable: había llegado la recesión anunciada, el fin del "milagro".

El galope de la recesión

La política de De Castro resistió hasta mediados de 1982, cuando sus efectos políticos, sociales y económicos eran desastrosos para el general Pinochet. Los grandes empresarios mantuvieron su confianza en el ajuste automático hasta que éste se extinguió con la devaluación. Aún después de removido el dólar fijo, el gobierno siguió negándose a rectificaciones de fondo. Era la época en que el ministro de Agricultura, Jorge Prado, rechazaba dar audiencia al presidente de los trigueros, Carlos Podlech.

Prado decía que "el gobierno no lanzará un salvavidas a los deudores" y Podlech replicaba que el ministro había "cerrado las puertas a cualquier solución"- A fines de diciembre de 1982, las críticas de Podlech terminaron con su arresto por la policía y la expulsión del país con destino a Brasil. En los 16 años de dictadura, éste fue el único caso en que un empresario connotado fue víctima de la represión tal como si fuera miembro de la oposición política o sindical, por sus reparos al modelo de los Chicago boys.

Entre los empresarios, los agricultores fueron los primeros en quejarse y en voz más alta. Germán Riesco, entonces presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), pidió ayuda al Estado ante la crisis del sector. Domingo Durán, presidente de la Confederación de Productores Agrícolas, hizo algo análogo.

Por invitación de los agricultores vino a Chile el profesor norteamericano Clifford Hardyn a dar soluciones. Cobró 50 mil dólares. Sostuvo lo que era obvio y finalmente se hizo. La agricultura requería de bandas de precios y de una atención preferencial por parte del Estado.

Los trigueros, los remolacheros y, en general, los empresarios de los cultivos tradicionales, asfixiados por las deudas, compitiendo contra importaciones más baratas, soportando altas tasas de interés, precios deprimidos para sus productos y falta de demanda interna, encabezaron las quejas empresariales.

La Asociación de Industriales Metalúrgicos (Asimet) y gremios de pequeños empresarios -transportistas y comerciantes detallistas- elevaron el tono de sus demandas. Mientras tanto, caían verticalmente la producción agraria, industrial y de la construcción.

Paralelamente, mes a mes, la desocupación subía y los salarios declinaban. Para los sectores populares la crisis no era una novedad, puesto que habían sido excluidos del "milagro". Pero el carácter agudo que adquirieron los problemas sociales durante la recesión, potenció el trabajo de rearticulación del vasto tejido social construido en las décadas pasadas y destruido por la represión posterior al golpe de Estado.

Se multiplicaron las organizaciones de supervivencia, como ollas comunes, talleres solidarios, bolsas de cesantes, Comprando Juntos y comedores infantiles, la mayoría surgidas al amparo de sacerdotes, religiosas y organismos de base de la Iglesia Católica. Todas ellas buscaron enfrentar en forma colectiva los dramáticos problemas de subsistencia. Al mismo tiempo, las organizaciones de pobladores extendieron su influencia, especialmente en los barrios periféricos del Gran Santiago.

Los intentos de tomas de terrenos se multiplicaron entre1981 y 1982, impulsados por los partidos de la izquierda. Sus protagonistas fueron los "allegados", básicamente familias formadas por los hijos de hogares obreros que debían quedarse a vivir hacinados en las casas de sus padres o parientes porque no tenían acceso a una vivienda. Pero hasta después del inicio de las protestas, en mayo de 1983, las ocupaciones de sitios fueron manifestaciones más explosivas que masivas.

Se multiplicaron las organizaciones de supervivencia, como ollas comunes, talleres solidarios, bolsas de cesantes, Comprando Juntos y comedores infantiles, la mayoría surgidas al amparo de sacerdotes, religiosas y organismos de base de la Iglesia Católica.

La Unidad de Fomento (UF), creada durante el gobierno del Presidente Eduardo Freí para fomentar el ahorro, había sido desnaturalizada por el gobierno militar. Como una virtual segunda moneda, se aplicó a las deudas y créditos. Sin embargo, su mecánica de alza, a través del reajuste periódico del IPC, sólo evidenció su perversidad cuando los salarios no se incrementaron en similar medida. En la crisis, pasó a ser el principal problema de los sectores medios, en especial para los que tenían deudas hipotecarias.

La ebullición social, no obstante, sólo tuvo esporádicas demostraciones de descontento antes de las protestas nacionales, a través de las "marchas del hambre", y en movilizaciones sindicales. Afectado por fisuras y atomizado por el Plan Laboral, el sindicalismo no tenía una capacidad de convocatoria amplia hacia sus bases y a otros sectores sociales.

El asesinato de Tucapel Jiménez, el 25 de febrero de 1982, retrasó la unidad sindical y la efervescencia de las protestas, que estallarán un año después. El presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) buscaba en esos días constituir un amplio frente para oponerse a la política económica, culminando con un llamamiento a huelga general. Se había reunido con el depuesto general Gustavo Leigh y algunos gremios. El día de su muerte tenía una cita con Manuel Bustos, el presidente de la Coordinadora Nacional Sindical. Antes de morir degollado, en un camino rural cercano a Santiago, había sido objeto de amenazas. Además, agentes de seguridad lo habían seguido y vigilaban sus pasos.

El malestar social también tuvo expresiones limitadas en las capas medias altas. Los colegios profesionales, debilitados al perder atribuciones, estaban siendo lenta pero seguramente recuperados por las bases a través de elecciones democráticas.

Pocos son los gobiernos, democráticos o autoritarios, que pueden permitirse una recesión como la que en 1982 implicó una caída de 14,1 del PGB y un desempleo que, tomando en cuenta el PEM y el POJH, que se elevó a 34,6 por ciento de la fuerza de trabajo, sin un virtual levantamiento social. El régimen de Pinochet pudo darse este lujo en 1982, sin atender a las demandas.

Pero no pudo impedir la reorganización de todos los sectores sociales, incluso de los empresarios, motivada por la magnitud de la crisis.

Tal vez la crítica que más impacto causó dentro del gobierno fue la que formuló el ex Presidente Jorge Alessandri en la junta de accionistas de la Papelera, al objetar el ajuste automático. Una semana más tarde, Pinochet le pidió la renuncia a De Castro y nombró a Sergio de la Cuadra como ministro de Hacienda, al general Luis Danús en Economía y al general Gastón Frez en Odeplán. El ajuste automático combinado con el dólar fijo habían socavado las bases sociales de apoyo de la dictadura.

La devaluación fue tardía y esmirriada. Entre las empresas importantes, quebraron Manufacturas Chilenas de Algodón (formada por la fusión de Yarur, Panal y Caupolicán), IRT y Frutera Sudamericana. Había un stock de casi 12 mil viviendas sin vender. Entretanto, dos nuevos bancos, el Austral y Fomento del Biobío, fueron arrastrados por el vendaval. Dentro del equipo económico reinaba la discordia. Dela Cuadra chocaba cotidianamente con los ministros militares y el equipo económico perdía la coherencia que caracterizó a la época de De Castro, con la salvedad de la discusión que hubo en 1978 y 1979 entre los Chicago boys y el Ejército por el futuro de la Corporación del Cobre (Codelco Chile).

Esta, la mayor empresa de Chile, despertaba el apetito de las empresas transnacionales. Los militares, cuyo presupuesto se financiaba en buena medida con el 10 por ciento de las ventas del cobre, y los supervisores defendieron a Codelco en una sorda lucha dentro del gobierno.

El estallido de la deuda externa

Las expectativas para el año se tornaron negras cuando el marco internacional se puso aún más severo. La cesación de pagos que declaró México en agosto de 1982 -el país latinoamericano con la mayor deuda externa después de Brasil- inquietó a la banca acreedora. El efecto inmediato fue una mayor astringencia de créditos externos. Ante la inquietud por una eventual moratoria conjunta de los principales países deudores latinoamericanos, los bancos acreedores diseñaron una estrategia a la que el gobierno militar chileno se sometería posteriormente.

La devaluación fue tardía y esmirriada. Entre las empresas importantes, quebraron Manufacturas Chilenas de Algodón (formada por la fusión de Yarur, Panal y Caupolicán), IRT y Frutera Sudamericana.

Una moratoria latinoamericana, en 1982 ó 1983, habría provocado la quiebra de muchos bancos regionales norteamericanos y de los más pequeños de Europa, serias dificultades para las mayores instituciones financieras de los países desarrollados y, al menos, un crash bursátil como el "lunes negro" de Wall Street que estremeció al mundo en 1987. Las ondas de una cesación de pagos habrían también deprimido la actividad productiva.

Pero en realidad los gobiernos de los países deudores jamás examinaron en conjunto esta posibilidad. Las moratorias de algunos países fueron sólo temporales y con el objeto de presionar durante las renegociaciones de la deuda. Estas últimas fueron siempre desiguales: el ministro de finanzas y sus asesores frente al Comité de Bancos, representando a todos los acreedores privados. Los gobiernos negociaron uno a uno y en pocas ocasiones siquiera intercambiaron información entre sí.

La estrategia de la banca consistió en disminuir su grado de exposición en Latinoamérica, esto es, aminorar la proporción de créditos concedidos a la región dentro del total de su cartera de préstamos. Simultáneamente, con el concurso decidido de la Administración del Presidente norteamericano Ronald Reagan, las instituciones multilaterales diseñaron planes de ajustes hacia los países deudores. Estos impelían a los gobiernos a adecuar sus cuentas externas a un escenario en que casi no había nuevos préstamos. La afluencia de nuevos créditos del FMI y del Banco Mundial fue condicionada al cumplimiento de las recetas de ajuste por parte de los países deudores.

rolf_luders.jpeg

Paralelamente, los bancos acreedores aumentaron sus provisiones, reduciendo el riesgo por sus créditos hacia el Tercer Mundo. Para disminuir aún más su exposición, en 1985 la banca empezó a vender los pagarés de la deuda externa firmados por los países deudores, admitiendo pérdidas con tal de deshacerse de estos papeles cuyo valor era inferior al monto del compromiso original. Por ejemplo, un pagaré de la deuda externa de Perú tuvo en 1989 un precio de 4 por ciento respecto de su valor nominal, de 100 por ciento, y uno de Nicaragua el precio de 1 por ciento. Esto quiere decir' que si un banco acreedor encontraba a alguien dispuesto a comprar un papel de la deuda externa de estos países, la institución financiera estaba dispuesta a deshacerse de él perdiendo el 96 por ciento del valor en el caso de Perú y el 99 por ciento en el caso de Nicaragua, debido a que la posibilidad de recuperar los préstamos hechos a estos países era remota.

Los pagarés de la deuda externa chilena han tenido un precio oscilante entre 60 y 65 por ciento de su valor nominal. En agosto de 1989 su valor era de 64 por ciento, siendo los de mayor precio entre los países latinoamericanos. Cuando mayor es la posibilidad de recuperar los préstamos de un país, o -en otros términos que éste pague los intereses de la deuda externa, más elevado será el precio del pagaré.

El gobierno del general Pinochet no sólo pagó los intereses de la deuda externa con mayor dedicación que otros países de la región. Además, en dos ocasiones, anticipó el pago de las amortizaciones, por un monto global de 500 millones de dólares.

Desde el punto de vista de los bancos acreedores el diseño frente a la deuda externa tuvo éxito, para superar la primera etapa de emergencia. En 1989, una eventual moratoria conjunta latinoamericana -algo que estaba restringido sólo al terreno de la ciencia ficción- habría provocado un temblor, pero no un terremoto en las finanzas internacionales.

La deuda externa regional, que ascendió a 410 mil millones de dólares en 1989, tres veces las exportaciones totales latinoamericanas, junto con los efectos del ajuste, frenó el crecimiento y el desarrollo. Al concluir esa década, el producto medio por habitante en la región era casi 10 por ciento inferior al de 1980. Los costos sociales de la crisis provocaron explosiones de violencia de las cuales las de Venezuela y Argentina fueron las últimas en la década de los ochenta.

El esfuerzo de los países latinoamericanos para exportar más bienes al resto del mundo y recibir divisas con las cuales servir sus deudas fue infructuoso. En 1988 y 1989 el incremento de las exportaciones fue absorbido por el mayor pago de intereses sobre la deuda externa. Considerando la relación entre la entrada y salida de capitales frescos a los países de la región,

El gobierno del general Pinochet no sólo pagó los intereses de la deuda externa con mayor dedicación que otros países de la región. Además, en dos ocasiones, anticipó el pago de las amortizaciones, por un monto global de 500 millones de dólares.

América Latina transfirió al exterior cerca de 210 mil millones de dólares entre 1982 y 1989.

Durante la mayor crisis de América Latina desde los años 30, la región en términos reales no sólo no recibió ayuda. También entregó ha dado recursos en un flujo hacia los países del hemisferio norte.

Esto no omite, por cierto, el hecho de que durante la década de los ochenta fueron frecuentes los errores cometidos por muchos gobiernos latinoamericanos en política económica. Ni oculta tampoco la realidad de que los costos internos de la crisis han sido distribuidos desigualmente en la mayoría de los países de la región, resultando más afectados los grupos de menores ingresos.

Así como los bancos acreedores han intentado eludir su cuota de responsabilidad en la recesión, los sectores de altos ingresos en alguno de los países de Latinoamérica han procurado esquivar los costos que sobre ellos debieran recaer. En suma, los problemas de la deuda externa e interna han estado estrechamente vinculados durante los ochenta. Un diagnóstico que hizo la Cepal a mediados de 1989 recogió en parte este criterio:

-Al cabo de ocho años de bregar por el ajuste, la estabilización, el crecimiento y la reestructuración productiva, asediados por el servicio de la deuda externa y con escaso acceso a financiamiento externo fresco, la mayoría de los países de la región sigue manifestando el complejo síndrome de desequilibrios estructurales con déficit fiscal, bajos niveles de inversión, estancamiento e inflación.

Cartagena y el Grupo de los Ocho

Son siete desde la exclusión de Panamá en 1989, las principales instancias donde los presidentes de los países latinoamericanos que examinaron en conjunto el tema de la deuda externa, entre otros, nunca se propusieron una moratoria. El gobierno militar no quiso participar en estas iniciativas. Aún si lo hubiera deseado era improbable que el Grupo de los Ocho acogiera al régimen de Pinochet.

Ambos foros plantearon que la deuda externa requería de una solución política concertada y expusieron su convicción de que los costos ya habían sido asumidos por los deudores. Faltaba, entonces, que los acreedores reconocieran sus pérdidas.

Este último planteamiento tuvo una convergencia parcial con la iniciativa que el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas Brady, dio a conocer en marzo de 1989. La coincidencia entre acreedores y deudores fue sobre la importancia de reducir el saldo de la deuda. Tal como México fue el primer país en declararse en moratoria, fue también quien se acogió más rápido a este plan. Sin embargo, todavía estaba pendiente una solución global al excesivo endeudamiento: los bancos acreedores estimaban febles los incentivos ofrecidos para aceptar la reducción de la deuda.

Fue también la reticencia de la banca la causa del fracaso del plan propuesto en octubre de 1985 por el ex Secretario de Hacienda norteamericano, James Baker. Este plan pidió reformas estructurales a los países endeudados a cambio de apoyo financiero de los organismos multilaterales y de los bancos comerciales.

Diversos organismos internacionales estimaron que la reducción de la deuda latinoamericana debería ser de al menos un 30 por ciento, para que las economías de esta región pudieran crecer sin abandonar el objetivo de la equidad.

La gran crisis

Durante la recesión, el endeudamiento interno chileno creció velozmente. Los empresarios renegociaban sus deudas, postergándolas, y caían intereses sobre intereses. Las críticas llovían. Los sectores productivos presionaban para conseguir apoyo del Estado. La Asociación Nacional de Remolacheros, por ejemplo, decía que " no podemos seguir en este anti estatismo fanático. Del MIR rojo nos hemos ido al MIR blanco".

La gestión de De la Cuadra en 1982 no infundió aliento, pese a que el gobierno prosiguió lentamente deslizándose por el tobogán de ceder a algunas de las presiones de los grupos más poderosos. Este fue el papel de la conducción económica mixta de Chicago boys y militares.

Las reservas internacionales se escurrían como agua entre las manos. Entre1980 y 1983 bajaron de 4.073 millones de dólares a 2.022 millones de dólares, según cifras oficiales. En julio el dólar se dejó libre, entregando su suerte a la "mano invisible" del mercado, por iniciativa de los Chicago boys, para mantener la confianza en el modelo. Pero los sucesivos cambios de las reglas del juego en dos meses -de dólar fijo, a dólar programado, a dólar libre habían dañado irremediablemente la estabilidad. En sólo cuatro meses, entre agosto y noviembre de 1982, se fueron 742 millones de dólares por las ventanillas del Banco Central.

Durante la recesión, el endeudamiento interno chileno creció velozmente. Los empresarios renegociaban sus deudas, postergándolas, y caían intereses sobre intereses.

La fuga de capitales que entonces comenzó era otra demostración de incertidumbre. Una investigación periodística, considerando diversas fuentes, estimó en 1984 que los chilenos tenían depositados en el exterior entre 5.000y 8.000 millones de dólares.

E! Banco Central intensificó su política de subsidios hacia el sector financiero, a través del mecanismo del dólar preferencial. Este permitió que las empresas endeudadas en dólares siguieran pagando sus compromisos a 50 pesos por dólar, mientras el precio de la divisa estaba liberado o en alza. Además, el instituto emisor comenzó a comprar a la banca los créditos irrecuperables, la llamada cartera vencida. A su vez, el sector financiero se comprometía a recomprar esos créditos al Banco Central, con las utilidades que fueron obteniendo a lo largo del tiempo. Este último sistema implicó, primero, que el gobierno prefirió auxiliar a los bancos antes que a los sectores productivos. Adicionalmente, que la banca dispusiera de un crédito a larguísimo plazo.

Siete años después, el régimen militar aumentó la ayuda al sector financiero permitiendo que la recompra de la cartera vendida al Banco Central no tuviera plazo. Es decir, que los bancos devolvieran lo cuantiosos recursos facilitados por "Moya" -todos los chilenos- en un plazo indefinido. Antes de la promulgación de esta norma, en 1989, tres de los principales bancos privados de la plaza necesitaban no menos de 60 años para recomprar estos créditos.

Ni siquiera estas medidas lograron restaurar la confianza. El gabinete de la devaluación, bautizado como "de la esperanza", fue reemplazado a fines de agosto de 1982. Pinochet llamó a un economista doctorado en Chicago, Rolf Lüders, ex gestor del conglomerado de Javier Vial, para los cargos de Hacienda y Economía simultáneamente. El gobernante creía que una persona dotada con poderes especiales-tal como los tuvo Cauas en la recesión anterior-, que provenía del mayor grupo económico y que había criticado los costos del ajuste, era capaz de devolver la fe en el modelo.

El economista Hermógenes Pérez de Arce calculó que los depósitos de chilenos en la banca occidental eran de 5.000 millones de dólares. La agencia de noticias alemana DPA estimó entre 7.000 y 8.000 millones de dólares la fuga de capitales chilena de 1978 a 1982. Otro estudio consideró que la fuga de capitales chilenos entre fines de los 70 y comienzos de los 80 fue de menos de 1.000 millones de dólares.

Lüders nombró a Carlos Cáceres presidente del Banco Central. Cáceres había sido director de la Escuela de Negocios de Valparaíso y organizador de la reunión "cumbre", que los neoliberales agrupados en la Sociedad Montt Pelerin realizaron en 1981 en Viña del Mar Lüders quiso mantener el dólar libre, pero su intento no duró más de dos semanas ante el drenaje de divisas. Debió rehacer el camino del dólar controlado, variando según la inflación. Era la cuarta modificación de la divisa en tres meses.

Pinochet llamó a un economista doctorado en Chicago, Rolf Lüders, ex gestor del conglomerado de Javier Vial, para los cargos de Hacienda y Economía simultáneamente. El gobernante creía que una persona dotada con poderes especiales-tal como los tuvo Cauas en la recesión anterior-, que provenía del mayor grupo económico y que había criticado los costos del ajuste, era capaz de devolver la fe en el modelo.

Las frecuentes oscilaciones provocaron en ése momento el nacimiento del mercado paralelo del dólar en el centro de Santiago. El mercado negro callejero, caracterizado por el "compro dólares" que voceaban los vendedores -jamás han ofrecido "vendo dólares"- tendría una prolongada vida.

El biministro se mostró pragmático. Quiso tranquilizar a los agricultores al establecer la banda de precios para el trigo. Dictó una ley antidumping, para proteger a los industriales de la competencia desleal desde el exterior.

En octubre el Ministerio del Interior creó el Programa Ocupacional para Jefes de Hogar (POJH), un nuevo subsidio de emergencia para intentar aminorar el desempleo. En tres meses acogió a 103.000 cesantes. Partió con una asignación para cada obrero de 4.000 pesos, la que era 23 por ciento inferior al ingreso mínimo de la época. Trece meses después, en noviembre del 1983, 228.000 jefes de hogar estaban en este programa.

El terremoto financiero

La falta de crédito externo llevó en 1983 al equipo económico a firmar el primer gran compromiso-del período con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A cambio de préstamos por 900 millones de dólares, Lüders quería ofrecer un certificado de buena conducta a la banca acreedora.

Trimestralmente, economistas del FMI comenzaron a venir a Chile, alojando en el Hotel Carrera y trabajando en una pequeña oficina del Banco Central, para efectuar una acuciosa revisión de las cuentas nacionales. El país debía cumplir estrictas metas de reducción del déficit fiscal, de baja inflación, de reducciones de salarios de los trabajadores del sector público y de disminución del crédito interno. La estrategia del FMI en Chile fue similar a la que aplicó en otros países latinoamericanos: poner a dieta a la economía, para que adelgazara rápidamente y se acostumbrara a un statu quo con menores créditos. Si Chile no pasaba el examen, no había certificado ni, por supuesto, nuevos préstamos ni renegociación de la deuda externa.

La diferencia con lo ocurrido en otros países es que el FMI casi no negoció con Chile. El equipo económico de Chicago compartía plenamente sus puntos de vista.

El 13 de enero de 1983, Lüders anunció un terremoto en la banca nacional. Criticando la concentración de los grupos, el biministro que había sido brazo derecho del mayor conglomerado económico del país, intervino al sistema financiero.

Con esto, en sólo18 meses el gobierno había intervenido a 20 entidades, para impedir el derrumbe del corazón del modelo, el sistema financiero.

Tres instituciones fueron liquidadas: el Banco Hipotecario de Chile (BHC, del grupo Vial), el Banco Unido de Fomento (BUF, del grupo Cruzat y presidido por el ex ministro de Economía Pablo Baraona) y la Financiera Ciga (del grupo Marín). Dos quedaron bajo inspección: el Banco Nacional (del grupo de Francisco Javier Errázuriz) y el Banco Hipotecario y de Fomento (BHIF, grupo Soza Cousiño). Quedaron intervenidos: el Banco de Chile (el mayor del sector privado, del grupo Vial), el Banco de Santiago (el segundo del sector privado, del grupo Cruzat, presidido por el ex ministro de Hacienda, Jorge Cauas), la Colocadora Nacional de Valores (grupo Cruzat) y los bancos Concepción e Internacional.

Automáticamente, todas las empresas relacionadas con los cinco bancos intervenidos quedaron en el "área rara", es decir, sin dueño conocido.

La intervención arrastró a los fondos mutuos y a cientos de empresas de los grupos afectados. Los bancos de Chile y Santiago -se descubrió posteriormente- tenían comprometidos en créditos riesgosos 633 por ciento y 513 por ciento de su capital, respectivamente. A su vez, el Chile tenía 17,9 por ciento y el Santiago un 49,3 por ciento de todos sus créditos concedidos a empresas relacionadas, es decir de los mismos conglomerados.

En el tránsito crítico de un año y medio, los Chicago boys debieron intervenir al sector productivo y financiero en una medida ambiciosa, incluso para un programa socialista de estatización. La diferencia es que los economistas neoliberales recurrieron al quirófano estatal -no sin pugnas y debates internos- para mantener la estabilidad de un régimen autoritario. En cierto modo, durante 1983 repitieron parte de la experiencia realizada a mediados de los años 70. El "saneamiento" del sector consistió, nuevamente, en una rearticulación de los grupos y conglomerados hegemónicos, aunque con otros énfasis, aprendidos del fracaso de 1983. La primera etapa del proceso terminó con sus principales protagonistas en la cárcel: Rolf Lüders, Javier Vial y Boris Blanco, este último superintendente de Bancos, junto con una do- cena de ejecutivos. ·

La intervención arrastró a los fondos mutuos y a cientos de empresas de los grupos afectados. Los bancos de Chile y Santiago -se descubrió posteriormente- tenían comprometidos en créditos riesgosos 633 por ciento y 513 por ciento de su capital, respectivamente.

Si el paso de Lüders por el centro penitenciario de Capuchinos fue escandaloso para el régimen, más todavía lo fue la detención de Blanco. Llevaba ya tres horas bajo arresto, cuando el gobierno comunicó que aceptaba su renuncia al cargo. Blanco fue acusado de haber estado en conocimiento de las operaciones del Banco Andino en Panamá, del cual era director, cuando esta institución prestaba recursos sin suficientes garantías a empresas de "papel" del grupo Vial. A su vez, el Banco Andino captaba recursos del Banco de Chile. Esta última institución absorbió las pérdidas del Banco Andino, 107 millones de dólares.

Este último banco, considerado años antes como un ejemplo del dinamismo del sector financiero chileno porque podía operar en el exterior, fue finalmente liquidado.

El derrumbe de los dos principales conglomerados de la economía chilena (Cruzat Larraín y Vial) no se debió a los efectos de la recesión sobre el sistema financiero. Prueba de ello fue la situación sana que exhibía el Banco del Estado y el menor deterioro que, entre la banca privada, tenían las instituciones extranjeras. Sus causas se remontan al origen y formación de los grupos, a sus estrategias de expansión y la liberalización del sector financiero en 1975. ·

Los grupos, rearticulados en el período del shock sobre la base del acceso fácil al crédito interno y externo, que les permitía adquirir las empresas en privatización, iniciaron su expansión con el control del sector financiero. Las elevadas tasas de interés internas permitieron a los conglomerados adquirir la propiedad de nuevas empresas a través de los bancos.

El economista José Pablo Arellano calculó, aplicando los intereses correspondientes, que si alguien pidió 100 pesos a fines de 1975, a fines de 1983 debía en moneda de igual valor 815 pesos. En cambio, el que depositó 100 pesos en un banco, entre las mismas fechas, recibió después de ocho años 225 pesos. Descontando los intereses que recibió el depositante, el costo del encaje que cobró del Banco Central (depósitos que los bancos deben hacer como medida de precaución), a la institución financiera le quedaron 490 pesos en ocho años. ¿Qué se hizo con ellos?

-Una pequeña parte de esto sirvió para financiar los costos de operación del banco o financiera y remunerar los riesgos de la intermediación; el resto permitió financiar la compra del banco y la expansión del grupo, dijo Arellano.

Para esquivar las normas sobre concentración patrimonial, los grupos formaron empresas de "papel", que captaban préstamos del sistema financiero, pese a que no eran más que una ficción jurídica. Estas empresas, a su vez, controlaban una parte de la propiedad de las empresas "con chimenea", es decir las de carácter productivo. Algunas de las empresas de "papel" tenían su sedé en pequeñas oficinas en los edificios de los paseos Ahumada y Huérfanos, en Santiago, con uno o dos empleados. En ocasiones, funcionaban varias en una misma dirección.

Los grupos realizaron también operaciones triangulares para prestarse recursos a sí mismos, a través de empresas y bancos armados en el exterior. Usaron métodos de administración centralizada para sus operaciones, concentrando las empresas en holdings por sectores. Efectuaron compras cruzadas para aumentar su control patrimonial en diferentes sociedades: una empresa compraba acciones de otra, del mismo grupo, aunque la segunda fuera accionista de la primera.

Para esquivar las normas sobre concentración patrimonial, los grupos formaron empresas de "papel", que captaban préstamos del sistema financiero, pese a que no eran más que una ficción jurídica. Estas empresas, a su vez, controlaban una parte de la propiedad de las empresas "con chimenea", es decir las de carácter productivo.

El control de los fondos mutuos y compañías de seguros les permitía captar directamente de los ahorrantes más recursos. La concentración avanzó con rapidez, gracias también al endeudamiento con el exterior de los grupos. La deuda externa del sector financiero se incrementó de 923 millones de dólares en 1974 a 14.986 millones de dólares en 1982 en moneda comparable. En vísperas de la crisis del sector financiero, la banca privada era responsable de un 86,8 por ciento de la deuda externa total chilena.

Con datos de 1978, Femando Dahse estimó el patrimonio del grupo Cruzat-Larraín en 1.000 millones de dólares y que éste participaba en la propiedad de 109 empresas, controlando la gestión de 85. A su vez, calculó el patrimonio del grupo Vial en 520 millones de dólares y que éste participaba en la propiedad de 65 sociedades, de las cuales controlaba 61.

De acuerdo con los balances de 1979, el grupo Vial sobrepasó ese año al de Cruzat-Larraín. Extendió su imperio sobre 96 empresas, entre productivas, del sector financiero y de "papel", con activos consolidados por 3.100 millones de dólares. Cruzat-Larraín controlaba en esa fecha sobre 115 empresas, con activos consolidados por 2.566 millones de dólares, según el investigador Patricio Rozas. Ambos habían extendido sus operaciones hacia el extranjero: Vial a Panamá, a través del Banco Andino, y Cruzat Larraín a España, por intermedio del Banco de Credos.

Aunque Vial alcanzó más poder económico –después de todo controlaba el Banco de Chile, el mayor del sector privado- su grupo tuvo una áspera relación y hasta conflictos puntuales con el aparato político del régimen. Este error le sería fatal y, sin duda, contribuyó a que cayera en la cárcel. Cruzat, en cambio, aunque también quebró y perdió la mayor parte de sus empresas, -como las de Vial pasaron a manos de las juntas de acreedores- nunca estuvo detrás de las rejas. Es comprensible. Sus principales ejecutivos pasaban con regularidad desde sus cargos en el sector privado al aparato gubernamental o viceversa. Entre ellos, los ex ministros Pablo Baraona, Jorge Cauas, José Piñera y Alfonso Márquez de la Plata.

También influyó la actitud diferente de ambos grupos frente a la intervención estatal. Mientras el conglomerado de Cruzat Larraín se allanó a negociar la entrega de sus empresas, Vial intentó resistir por la vía judicial, sin éxito. El grupo Cruzat-Larraín logró quedarse con 8,57 por ciento de sus bienes y por un plazo de 10 años a partir de 1984 participó en la administración del resto de sus empresas. Vial perdió la mayoría de sus empresas y cuando salió de la cárcel se dedicó a los negocios menores y consultorías.

La irrupción de las protestas

Un mes después del terremoto financiero, Lüders fue abrupta y sorpresivamente sacado de su cargo por el general Pinochet, cuando estaba iniciando la primera renegociación de la deuda externa. La salida de Lüders fue un intento de endosarle a él la responsabilidad por los costos sociales y políticas de la intervención.

La irrupción de las protestas sociales, el 11 de mayo de 1983, mostró la envergadura del daño social acumulado por la política económica. La Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), el más poderoso organismo sindical, convocó a una huelga general, que después aminoró por el de un llamamiento a golpear las cacerolas.

Carlos Cáceres asumió en Hacienda y el empresario Manuel Martin en Economía. El primer plan que aplicaron ambos, de corte más pragmático, se basó en el aumento de los aranceles al 20 por ciento parejo, en la aplicación de impuestos adicionales y en una política de financiamiento de la vivienda para terminar con el stock de casas sin vender. Su alcance fue limitado y las disputas de Cáceres con Martín y el economista Luis Escobar -asesor del ministro-, proclives a atender las demandas empresariales, desmoronaron la armonía.

La irrupción de las protestas sociales, el 11 de mayo de 1983, mostró la envergadura del daño social acumulado por la política económica. La Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), el más poderoso organismo sindical, convocó a una huelga general, que después aminoró por el de un llamamiento a golpear las cacerolas. La enorme acogida que tuvo la primera protesta, fue tan molesta dentro del régimen como la forma de demostrar el descontento: la misma que usó la oposición al gobierno de la UP.

Cuando ocurrió la primera protesta había 1.390.000 personas desempleadas, considerando a los trabajadores del PEM y del POJH. Entre agosto y septiembre, poco después de que el general Pinochet desplegó en Santiago 18.000 soldados, en su mayor parte traídos de guarniciones y regimientos de provincias, para impedir otra protesta, los desocupados en la Región Metropolitana, incluyendo al PEM y POJH, eran cerca de 571.000 personas. En septiembre de 1983 los desocupados a nivel nacional ascendían a 1.445.00 personas, incorporando al PEM y POJH.

(*) -Manuel Délano es periodista de la U. de Chile, magíster en Comunicación Estratégica UAI y diplomado en Aprendizaje y Enseñanza en Educación Superior, fue corresponsal en Chile del diario El País de España, editor de Economía en revista HOY, editor general del diario La Nación, consultor de organismos internacionales y es autor y editor de libros, artículos y estudios y docente universitario.

(*)-Hugo Traslaviña es periodista especializado en economía. Titulado en la Universidad Católica del Norte y Magíster en Gestión Empresarial, de la Universidad Técnica Federico Santa María. Se ha desempeñado como reportero y editor en revistas y diarios y en la agencia internacional Reuters. Es profesor en la Universidad Central y miembro del directorio de la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas, Capítulo Chileno (AIPEF Chile). También es autor del libro "Inverlink, la ruta de una estafa" (Editorial Planeta 2003) y "Llegar y llevar, el caso La Polar'' (Ediciones Mandrágora, 2013).

Mañana: La recuperación de la crisis.

Comentarios

Me gustan sus noticias y

Añadir nuevo comentario