Hace casi tres años, el 25 de julio de 2019, los profesores depusieron una movilización que llevaba 51 días. Tres meses después de eso comenzó el Estallido Social, con nuevas paralizaciones en las clases. Luego llegaron las vacaciones. El 15 de marzo de 2020, con solo dos semanas del año escolar cursado, las escuelas se cerraron debido a la pandemia. Abrieron dos años después, en marzo de 2022.

Hoy las consecuencias de la falta de escolaridad en los niños son evidentes en su proceso de aprendizaje. En específico, déficit en lecto-escritura.

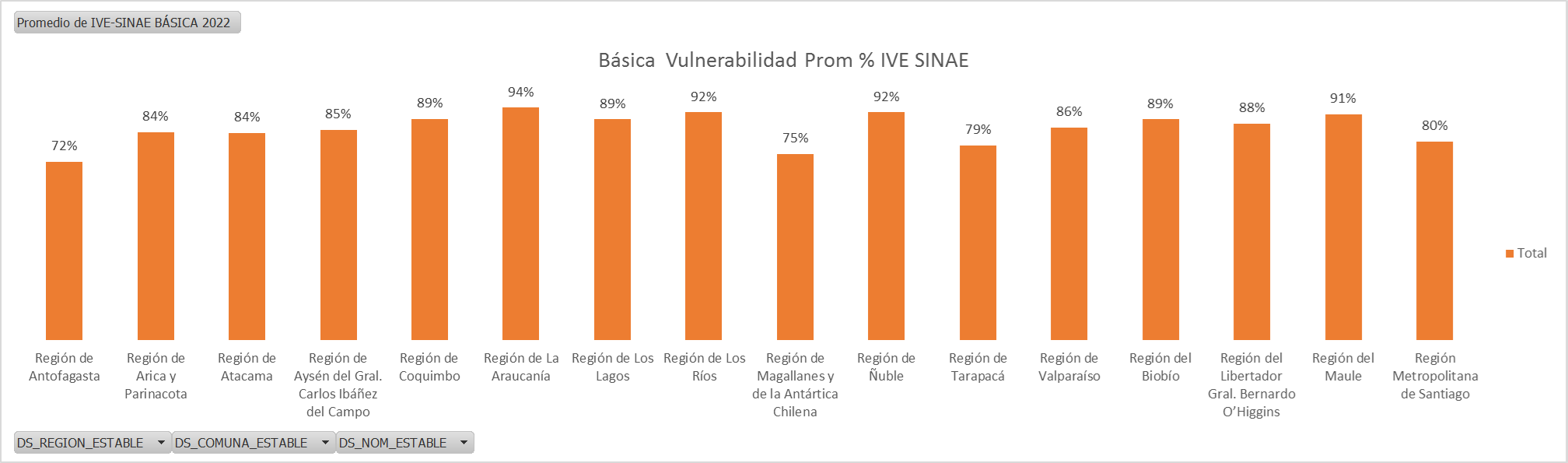

Con la intención de fijar un criterio para el muestreo de este artículo sobre educación, INTERFERENCIA se centró en los establecimientos con mayor Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) de la Región Metropolitana (RM). Este indicador se construye a partir de información proveniente del Sistema Nacional de Asignación con Equidad (SINAE), y refleja el porcentaje del total de alumnos de los establecimientos con prioridad para recibir el Programa de Alimentación Escolar.

Los puntajes oscilan entre 0 y 100, donde el valor mayor expresa la máxima vulnerabilidad posible. El puntaje obtenido se puede expresar como vulnerabilidad en categorías (bajo, medio, alto o muy alto). Un estudiante se considera altamente vulnerable si su puntaje pertenece al tercer o cuarto cuartil del año medio. Es decir, todos los estudiantes que se encuentran en un IVE superior a 50 % están en el rango de alta vulnerabilidad y entre el 75 y el 100% muy alto.

El índice de vulnerabilidad se calcula a partir de ocho dimensiones, entre las que se aborda: contexto socioeconómico familiar, salud, discapacidad, educación, hábitat y vivienda, contexto socioeconómico comunal, entorno familiar y participación cívica, derechos y libertades civiles.

De los 1587 colegios de enseñanza básica de la Región Metropolitana que reciben aporte estatal, 73 de ellos se encuentran en el rango de vulnerabilidad baja o media, mientras que 1514 están en la categoría alta o muy alta. Es decir que el 5% está en la categoría baja o media, mientras que el 95% presenta una alta o muy alta vulnerabilidad.

De los 1587 colegios de enseñanza básica de la Región Metropolitana que reciben aporte estatal, 73 de ellos se encuentran en el rango de vulnerabilidad baja o media, mientras que 1514 están en la categoría alta o muy alta. Es decir que el 5% está en la categoría baja o media, mientras que el 95% presenta una alta o muy alta vulnerabilidad.

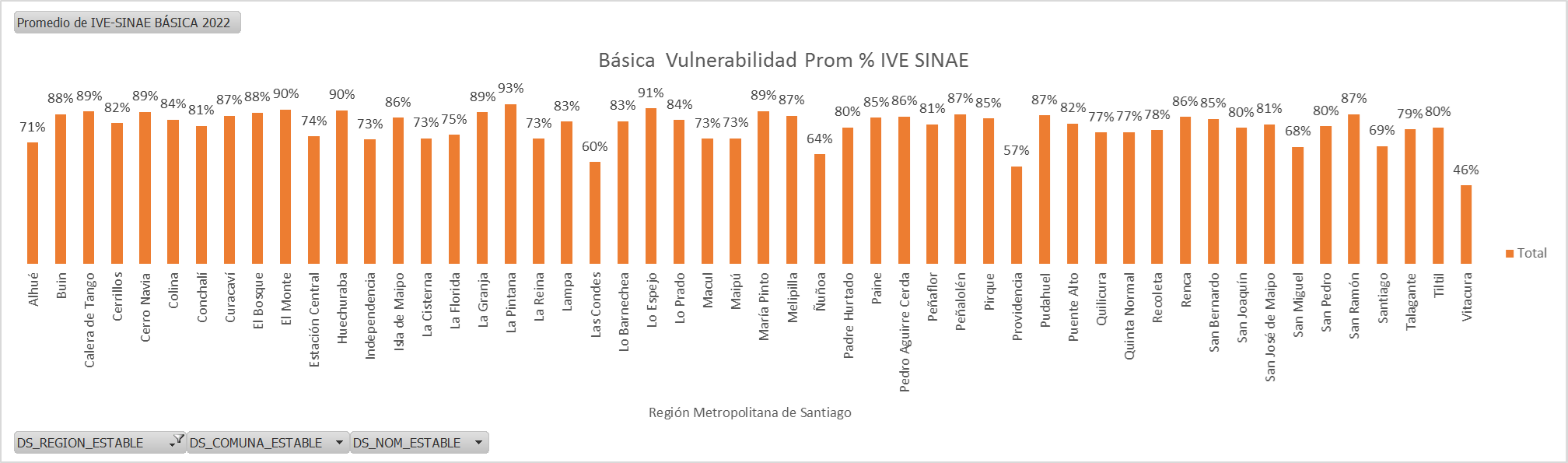

El promedio de vulnerabilidad de la región Metropolitana es de un 80 % . A continuación en el gráfico se presenta el desglose por comunas.

Los colegios de la comuna de La Pintana presentaron entre un 94% y un 97% de IVE, mientras que los de la comuna de La Granja registraron entre un 83% y un 96%, según el registro 2022.

Los colegios de la comuna de La Pintana presentaron entre un 94% y un 97% de IVE, según el registro 2022. Mientras que los establecimientos de la comuna de La Granja registran entre un 83% y un 96%.

En estas comunas, donde los colegios ni siquiera contaban con un correo electrónico habilitado ni menos con su cuerpo docente capacitado para desarrollar clases virtuales, la pandemia significó un doble desafío, el que, por cierto, tiene consecuencias en los conocimientos con que los niños retoman ahora sus clases presenciales.

La Pintana

El Departamento de Educación de la Municipalidad de La Pintana tiene un equipo conformado por cinco profesores: Frank Garrido, Darío Araya, Catherine Álvarez, Natalia Olivares y Guillermina Santos. Estos profesionales monitorean la aplicación de pruebas, resultados, mejoras de prácticas pedagógicas e identificación de brechas de capacitación, además de coordinar el trabajo en red de lenguaje y matemáticas.

Frank Garrido es profesor de matemáticas y el más antiguo de este grupo. Durante la pandemia fue quien prestó soporte a los profesores una vez que las escuelas cerraron. “Nosotros tuvimos que capacitar a los profesores desde cero, partiendo por crearles un correo institucional y enseñarles a entrar. Muchos de ellos son de avanzada edad, por lo que existe una brecha generacional respecto de la digitalización”, recuerda.

whatsapp_image_2022-05-03_at_10.56.43_pm_1.jpeg

“Recuerdo el caso de una profesora que estaba muy complicada, porque las pruebas que aplicaba las escribía a mano y luego las mandaba a multicopiar en el colegio. Cuando se inició el trabajo virtual fue todo un desafío”, explica Garrido.

Durante el primer semestre de 2020 los colegios de La Pintana se enfocaron en recuperar la comunicación con los niños y apoderados, capacitar a los profesores y crear una red que pudiera solventar técnicamente las reuniones virtuales.

Durante el segundo semestre de ese año se iniciaron las clases a través del sistema de Google Meet, sin embargo, la asistencia era muy baja, puesto que en muchos sectores de La Pintana simplemente no hay red de internet o bien en los hogares a los que atiende esta municipalidad no contaban con computadores, tablet o datos en el celular para soportar esta tecnología.

Si en el segmento ABC1, el 75,1% tiene acceso a conexión pagada de internet, banda ancha fija, en el grupo C2C3 esa cifra baja a 46%, y en el nivel DE es de 24,2%.

La IX Encuesta de Acceso y Usos de Internet de la Subsecretaría de Telecomunicaciones reveló que el acceso a Internet en los hogares pasó de 60,4% en 2012 a 87,4% en 2017. Un alza importante que indica que, en el país, cerca de nueve de cada 10 hogares tienen acceso a internet. Pero al observar cómo se distribuye ese acceso en los distintos niveles socioeconómicos, la fotografía es diferente.

Si en el segmento ABC1 el 75,1% tiene acceso a conexión pagada de internet, banda ancha fija, en el grupo C2C3 esa cifra baja a 46%, y en el nivel DE es de 24,2%.

“Incluso en nuestra comuna hay colegios donde no hay internet. Todos estos factores pesaron y se evidenciaron en el regreso de los niños a clases. Un niño que va en segundo básico, lo estamos recibiendo con características de kínder o pre kínder”, explica Catherine Álvarez, profesora especialista en lenguaje.

De un total de 2.960 estudiantes que rindieron la prueba de Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA) -lo que representa a un 75% de la matrícula actual, distribuida en 10 colegios de enseñanza básica de primero a octavo básico- el promedio de rendimiento en el instrumento de lenguaje fue de un 51,1% de logro, con una desviación de un 32%; diferencia que guarda relación con la cantidad de alumnos por curso y de cursos por nivel en cada escuela.

El detalle de estos resultados dan cuenta de un déficit respecto del proceso de lectura y escritura donde “la habilidad más descendida es la de reflexionar, que es la más compleja y que durante la pandemia no pudo ser reforzada por las escuelas, ya que la mayoría solo logró llegar a la localización y en algunos casos a la interpretación”, explica Natalia Olivares, profesora de lenguaje y parte del equipo DAEM de La Pintana.

Los resultados de la prueba DIA revelan que el curso que menor porcentaje de logro obtuvo fue un cuarto básico, con un 25.18%, mientras que el más alto fue un curso del mismo nivel con un 84,98%. Frente a estos resultados, el equipo DAEM hoy se pregunta qué tipo de prácticas pedagógicas se realizaron en dicho establecimiento. Con esto es que se tomarán las decisiones para intervenir en este contexto, según explican los profesores del equipo municipal.

Ana Karen Ramirez, profesora del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de Chile, plantea que: “tenemos que ser conscientes que la didáctica de la lectura y escritura inicial deben avanzar en nuestras escuelas chilenas. Aún existen profesores/as que enseñan con un modelo de destrezas, donde se prioriza la correspondencia grafema-fonema en el proceso de lectura, por sobre los aspectos semánticos, otorgando mayor protagonismo al aprendizaje del código, más que a la interpretación de lo que se está leyendo”. Es decir, los profesores enseñan las letras, construcción de silabas y oraciones, pero no contextualizan el lenguaje como un elemento cotidiano para el estudiante, por lo que no se provoca un avance metacognitivo, que en palabras simples es la comprensión que el niño provoca sobre su propia forma de aprender y reflexionar.

“En pandemia se agudizó esta problemática, debido a que en las clases virtuales o ausencia de clases, se prioriza la presentación de las vocales y consonantes, trabajando con métodos fonéticos y silábicos, no incluyendo espacios de comprensión e interpretación lectora, perjudicando el área semántica de las y los estudiantes. "Hoy en día, nos encontramos con estudiantes que no comprenden lo que leen y únicamente mecanizan la lectura, como también con estudiantes que no están decodificando en tercero y cuarto básico”, explica la académica.

"Hoy en día, nos encontramos con estudiantes que no comprenden lo que leen y únicamente mecanizan la lectura, como también con estudiantes que no están decodificando en tercero y cuarto básico”, explica la académica.

Incluso, la profesora de la USACH, advirtió que “esta realidad la están viviendo los 90 estudiantes que hoy se encuentran en prácticas profesionales en el Departamento de Educación, quienes en muchas ocasiones han debido dictar clases, por la cantidad de profesores que están con licencia, debido a los altos índices de estrés, advirtiendo así el retraso que existe en el logro de objetivos de aprendizaje dentro de los cursos”.

Un estudio desarrollado en agosto de 2020 por el Ministerio de Educación y el Banco Mundial, titulado Impacto del COVID-19 en los resultados de aprendizaje y escolaridad en Chile, plantea que “el 40% de los estudiantes en Chile se encuentra en establecimientos que han entregado formación a distancia de manera masiva, entendiendo en esta categoría a aquellos establecimientos que declaran que al menos un 80% de sus estudiantes se encuentra utilizando herramientas de aprendizaje a distancia como: clases online, videoconferencias, redes sociales, correo electrónico, llamadas telefónicas o guías de trabajo, entre otros".

Sin embargo, también es importante destacar que esta realidad es muy distinta si se compara el porcentaje alcanzado por los establecimientos de mayor vulnerabilidad (quintil más pobre) con los de menor vulnerabilidad (quintil más rico), debido a que en el primer grupo de establecimientos la cobertura por parte de los estudiantes es de un 27%, mientras que en el quinto grupo esta cobertura alcanza el 89%.

“Mi sensación es que quieren acabar con la educación pública. Los más viejos seguimos, pero los jóvenes recién salidos de la universidad llegan, duran una semana y se van, porque no soportan las condiciones en las que trabajamos”. Esta es la percepción de Cristina Gonzalez, profesora de segundo básico de la escuela Héroes de Yungay de la Granja.

El estudio revela que “la educación a distancia podría mitigar un 30% del efecto total provocado por el cierre de escuelas y que esta podría llegar a aminorar solo un 12% del efecto total en un escenario de pérdida del año escolar completo. En caso de que el cierre de escuelas se realice durante todo el año escolar la pérdida de aprendizajes oscilaría de un 64% (para el quintil más rico) a un 95% (para el quintil más pobre) dependiendo del quintil de ingresos”.

La Granja - Escuela Heroes de Yungay y Próceres de Chile

“Mi sensación es que quieren acabar con la educación pública. Los más viejos seguimos, pero los jóvenes recién salidos de la universidad llegan, duran una semana y se van, porque no soportan las condiciones en las que trabajamos”. Esta es la percepción de Cristina Gonzalez, profesora de segundo básico de la escuela Héroes de Yungay de la Granja.

En el colegio el internet es inestable, no llega a todas las salas. No tiene un teléfono fijo para comunicarse con los apoderados, el celular que hay nunca está cargado, no tienen plumones para escribir en la pizarra, las mascarillas son financiadas por los apoderados y los profesores.

Según comentaron a INTERFERENCIA las profesoras Sindy Georgi, Sonia Silva y Cristina Gonzalez, la prueba de Diagnóstico Integral de Aprendizaje (DIA) “está totalmente descontextualizada, es la misma que nos pidieron aplicar en 2019, esto es no tener idea de la realidad de nuestros niños. Cómo pretenden que los niños puedan analizar y reflexionar sobre un texto, si con suerte construyen una sílaba”.

whatsapp_image_2022-05-03_at_10.56.43_pm.jpeg

La matrícula actual de esta escuela básica es de 165 estudiantes de primero a octavo básico, número que disminuyó en 65 niños respecto de los dos años de pandemia. En el segundo básico de la profesora Cristina Gonzalez, “hay 23 alumnos y ella optó por dividir la sala para trabajar la lecto - escritura, porque de este grupo tiene 11 niños no lectores, seis que tienen dificultades en su desarrollo del lenguaje y seis que tienen un proceso lector acorde a su nivel”, explica la docente.

Mientras que en el tercero básico de esta escuela, de un curso de 12 alumnos, cinco no leen ni escriben y los otros siete están en un proceso lector de primero o segundo básico.

"Nuestro soporte somos nosotros mismos, tenemos un buen ambiente laboral pese a todas las dificultades y atendemos a nuestro niños con todo el amor y la contención que requieren, pero nos pasan cosas terribles. Por ejemplo en segundo básico cuando estábamos logrando que los niños no lectores lograran encantarse con la escritura, les pasamos unas pizarras y plumones y ellos andaban felices escribiendo, pero se nos acabaron los marcadores y les tuvimos que pedir las pizarras, es terrible porque los niños se decepcionan y no tenemos nada que hacer frente a eso”, explica la profesora Cristina Gonzalez.

whatsapp_image_2022-05-03_at_10.56.42_pm.jpeg

Romina Cartagena, profesora de cuarto básico de la Escuela Próceres de Chile, plantea que: "los niños no avanzan en la lectura, cuando escriben lo hacen con una letra gigante en el cuaderno, algunos usan las dos hojas de corrido y muchos escriben en carro. Antes de la pandemia, los niños llegaban a cuarto básico con una escritura lenta, pero ya sabían dividir la frase, hacer oraciones completas, podían inventar un cuento e hilar oraciones. Pero hoy si pones palabras y les pides que hagan una oración, no pueden, no saben. Estos años en que no han practicado la escritura y la lectura ha sido nocivo”.

El resultado de la prueba DIA en el cuarto básico que dirige Romina Cartagena en la Escuela Próceres de Chile de La Granja, arrojó que los estudiantes tienen un 55% de logro en la habilidad de localizar información, mientras que la habilidad de interpretar llegaron a un 50% de logro y en reflexionar obtuvieron un 29% logrado.

El resultado de la prueba DIA en el cuarto básico que dirige Romina Cartagena en la Escuela Próceres de Chile de La Granja, arrojó que los estudiantes tienen un 55% de logro en la habilidad de localizar información, mientras que la habilidad de interpretar llegaron a un 50% de logro y en reflexionar obtuvieron un 29% logrado.

En la práctica, de 30 alumnos de este cuarto básico, cinco leen y escriben según el nivel, tres no leen ni escriben, ocho son parte del programa de integración, por lo que la evaluación es diferenciada, y el resto, según relata la profesora, está en un nivel cercano a segundo básico.

Romina mira los cuadernos de sus niños y se pregunta de qué forma van a pasar al segundo ciclo básico si no pueden hilar una oración. “Estoy preocupada, porque todos quieren que los niños pasen de curso, pero el daño que se les está provocando es muy grande. Cuando lleguen a la enseñanza media cómo van a reflexionar”, dijo.

Si bien es cierto, durante la pandemia se priorizó que los niños pasarán de curso, en este año escolar presencial probablemente esta realidad cambie y con esto podría aumentar la deserción escolar. En Chile la escolaridad de la población nacional corresponde a 12,85 años en promedio, el rendimiento obtenido en las evaluaciones internacionales le otorga al país una escolaridad ajustada correspondiente a 9,58 años.

A partir de estos resultados, el cálculo de la escolaridad ajustada, según aprendizaje, indica que a nivel nacional la población escolar podría llegar a perder 1,3 años de escolaridad. Esta pérdida es superior a la reducción de un año completo, ya que el cierre de las escuelas no solo impacta en la merma de aprendizajes durante el año, sino que también genera la pérdida de conocimientos adquiridos previamente y porque la reducción de los aprendizajes también dificultará la adquisición de conocimientos a futuro, según explica el estudio desarrollado por el MINEDUC y el Banco Mundial.

Un estudio publicado por UNESCO en abril de 2022 planteó que “100 millones de niños quedarán por debajo del nivel mínimo de competencia en lectura debido al impacto del cierre de escuelas a causa del COVID-19.

Según el estudio, el número de niños que carecen de las competencias básicas de lectura se encontraba en una curva descendente antes de la pandemia, y se esperaba que pasara de 483 millones a 460 millones en 2020. Sin embargo, como consecuencia de la pandemia, el número de niños con dificultades se disparó hasta los 584 millones en 2020, aumentando en más de un 20% y anulando los avances conseguidos en las dos últimas décadas gracias a los esfuerzos educativos.

Comentarios

Lamento muchísimo como

este artículo es para

Añadir nuevo comentario