No parece haber sido un error. Tampoco una salida de libreto. En entrevista con El Mercurio, el presidente de SalmonChile, Arturo Clément, aseguró el pasado 30 de septiembre que el Gobierno quiere “asfixiar” a la industria salmonera.

Lo dijo luego de que el Ministerio de Medio Ambiente emitiera un oficio indicando que la entrega de concesiones al interior de reservas naturales debe ir acompañada de un plan de manejo, además de que la actividad económica tiene que ser compatible con la protección del área. Habló dos veces de “asfixia” a los salmoneros.

La asfixia que acusa Clément es metafórica. La que en múltiples ocasiones ha causado la industria que él representa no lo es.

El cruce de ambas fuentes de información devela que 60 de los 123 centros con registros de sobreproducción presentaron en al menos una ocasión condiciones anaeróbicas en sus instalaciones desde 2010.

Entre abril de 2010 y julio de 2023, centros salmoneros han arrojado 1340 resultados de anaerobia en el ecosistema, esto es, falta de oxígeno suficiente en el fondo marino, de acuerdo con el Informe Ambiental para la Acuicultura (INFA) elaborado por Sernapesca. Esta misma entidad fiscalizadora levantó un registro de sobreproducción salmonera en el país entre 2019 y 2021, detectando que 123 centros presentaron posible sobreproducción en 153 ocasiones, todas ocurridas en las regiones de Los Lagos, Aysén o Magallanes.

El cruce de ambas fuentes de información devela que 60 de los 123 centros con registros de sobreproducción presentaron en al menos una ocasión condiciones anaeróbicas en sus instalaciones desde 2010. En otras palabras, la mitad de las empresas que registraron posibles excesos productivos han generado falta de oxígeno en sus instalaciones.

La correlación entre ambas cifras podría ser mayor, pero Sernapesca no cuenta con datos de sobreproducción para fechas anteriores a 2019, ya que recién en 2018 se implementó “un procedimiento de denuncias que permite contar con una base de datos de reportes de denuncias en temas de acuicultura”, explican desde la entidad.

De esos 60 centros, 31 presentaron resultados de anaerobia en el mismo año en que Sernapesca detectó potenciales sobreproducciones.

Interferencia contactó a SalmonChile para consultar respecto de sobreproducción y anaerobia. Desde el gremio indicaron que “el sector salmonicultor es una actividad regulada y fiscalizada, que cumple con la normativa ambiental vigente”, y aseguraron que no puede decirse que la sobreproducción sea “una práctica transversal para toda la industria”.

Antes de continuar con los argumentos del gremio para defender a la industria, es necesario adentrarse en los datos obtenidos.

Al mirar la proporción entre las toneladas permitidas y toneladas sobreproducidas, Cooke resalta por sobre todas: según el registro, sólo podía cultivar 2663 toneladas, por lo que produjo más de 12 veces lo que tenía autorizado.

221 000 toneladas de sobreproducción en tres años

Mediante Ley de Transparencia, Interferencia accedió al registro de sobreproducciones de Sernapesca entre 2019 y 2021. De acuerdo con éste, 25 empresas presentaron 686 000 toneladas de salmón en sus plantas productivas, además de otras 22 000 toneladas de pescado muerto durante el proceso. Esto, en circunstancias en que sólo se contaba con autorización para producir 487 000 toneladas en aquellos centros de cultivo. (Revise acá la base de datos).

En 2020, el año de la pandemia, fue cuando se registró mayor exceso productivo. Mientras que en 2019 hubo 63 000 toneladas de posible sobreproducción y en 2021 se midieron 58 000, en 2020 la cifra de salmones cultivados sobre lo permitido alcanzó las 100 000 toneladas. El número cobra mayor relevancia aún al compararse con la producción total de salmónidos ese año; de acuerdo con cifras productivas de Sernapesca, en 2020 se cultivó un total de un 1,79 millones de toneladas de salmón del Atlántico, coho y trucha arcoíris; por lo que la sobreproducción alcanza casi el 10 % de lo cosechado en año pandémico.

Australis lidera la tabla en cuanto a sobreproducción total, con 51 000 toneladas que podrían constituir un exceso productivo según Sernapesca. Le sigue la canadiense Cooke Aquaculture, con 34 000 toneladas, y luego la compañía nacional Multiexport, empresa que recientemente cambió su nombre a Multi X.

Ahora bien, al mirar la proporción entre las toneladas permitidas y toneladas sobreproducidas, Cooke resalta por sobre todas: según el registro, sólo podía cultivar 2663 toneladas, por lo que produjo más de 12 veces lo que tenía autorizado en aquellos centros.

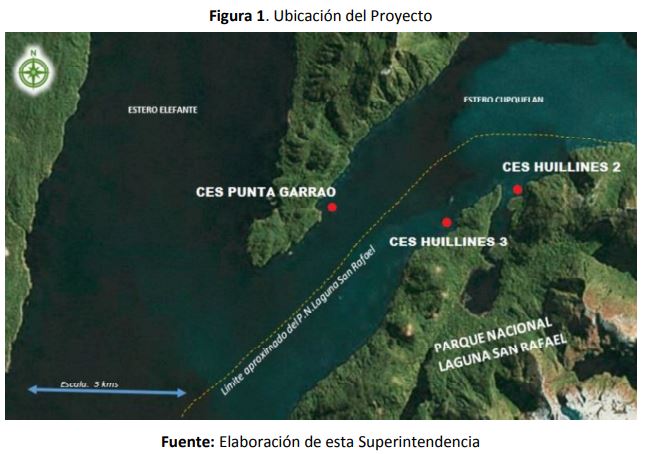

Ubicación del centro de Cooke al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael

Uno de los casos más dramáticos es el ocurrido precisamente en instalaciones de la canadiense Cooke Aquaculture. En el centro Huillines 3, ubicado al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael, Aysén, la multinacional produjo un 6.388 % más de lo que tenía autorizado. La Superintendencia de Medio Ambiente multó a la empresa, sanción que a la fecha no se ha ejecutado ya que la salmonera ha presentado distintos recursos ante la Justicia que continúan en curso. (Lea acá el artículo de Interferencia al respecto).

“Las consecuencias ambientales de las sobreproducciones son graves porque se traducen, principalmente, en la ausencia o pérdida parcial del oxígeno disuelto en el agua”, indica Silvana Espinosa, vocera de Greenpeace, al ser consultada por Interferencia sobre las cifras de excesos productivos.

Aquella pérdida de oxígeno, explica Espinosa, “trae repercusiones negativas significativas e incluso irreversibles, como la pérdida de biodiversidad y/o la muerte de ecosistemas acuáticos”, por lo que resulta “urgente que se fiscalice y se sancione de forma ejemplar a la industria”.

En relación a la insuficiencia de aquel elemento, indispensable para la vida, la vocera de Greenpeace agrega que “resulta inaceptable que casi el 50 % de los centros apuntados con posible sobreproducción hayan arrojado resultados anaeróbicos en los informes ambientales de Sernapesca”.

La vocera de Greenpeace agrega que “resulta inaceptable que casi el 50 % de los centros apuntados con posible sobreproducción hayan arrojado resultados anaeróbicos en los informes ambientales de Sernapesca”.

Aquella aseveración llevó a que Interferencia revisara los Informes Ambientales para la Acuicultura de Sernapesca, para luego constatar que efectivamente 60 de los 123 centros con sobreproducción registraron al menos una vez condiciones anaeróbicas en sus instalaciones entre 2010 y 2023. En la mayoría de los casos se registraron múltiples resultados de falta de oxígeno.

Tal es la situación de uno de los centros de la empresa chilena Granja Marina Tornagaleones, del holding Marine Farm, el cual llegó a registrar anaerobia en diez oportunidades en la región de Aysén: 2013, 2014, 2016 (en dos oportunidades), 2017, 2019, 2020 (en dos oportunidades) y 2021 (en dos oportunidades). El centro, registrado bajo el código 110851, llegó a cultivar 564 toneladas de sobreproducción en 2019 según la base de datos de Sernapesca y, como ya se explicó, se desconoce si hubo cultivo excesivo de salmones en aquel centro antes de ese año, por no existir datos.

Con esta información este medio contactó a SalmonChile y realizó tres consultas. La primera; si la sobreproducción es algo condenable para el gremio, puesto que prácticamente todas las empresas de la industria lo hacen. La segunda; si consideran la sobreproducción como una práctica contraproducente para las compañías salmoneras, siendo ésta apuntada como la principal causa del virus piscirickettsia salmonis por el estudio científico de los microbiólogos del New York Medical College, Felipe Cabello y Henry Godfrey. Por último, se preguntó por cuál creen que es el camino para evitar que sigan aumentando los casos de anaerobia, ya que, si en 2011 hubo 32 casos de falta de oxígeno, en 2022 estos alcanzaron los 119 registros.

Las respuestas del gremio, elaboradas por Esteban Ramírez, gerente general del Instituto Tecnológico del Salmón de SalmonChile (Intesal), fueron contrastadas con el profesor Tarsicio Antezana, biólogo marino de la Universidad de Chile y doctor en oceanografía de la Universidad de California, Estados Unidos.

¿Todo en orden? Gremio salmonero no ve nada preocupante en cifras de sobreproducción y anaerobia

Aseguran desde SalmonChile que un Informe Ambiental para la Acuicultura anaeróbico no implica incompatibilidad con la vida ni un impacto irreversible en el fondo marino. Al respecto, el oceanógrafo Tarsicio Antezana precisa que una cosa es compatibilidad con la vida, mientras que otra es compatibilidad con la vida de las comunidades naturales del ecosistema.

En sus respuestas a Interferencia, Esteban Ramírez, en representación de SalmonChile, realiza algunas “aclaraciones” respecto a aspectos técnicos de la materia. (Lea acá las respuestas íntegras del gremio).

Primero, Ramírez asegura que un Informe Ambiental para la Acuicultura (INFA) anaeróbico no implica incompatibilidad con la vida ni un impacto irreversible en el fondo marino.

Al respecto, el oceanógrafo Tarsicio Antezana precisa que una cosa es compatibilidad con la vida, mientras que otra es compatibilidad con la vida de las comunidades naturales del ecosistema. Para ilustrar su punto, realiza una analogía: “en un alcantarillado también hay vida, hay bacterias anaeróbicas, gusanos y otros; pero hay que considerar que es diferente tener vida en un vertedero lleno de ratones que vida en una pradera de alfalfa”.

“Los centros de cultivo pueden retomar ciclos de cultivo solo cuando la INFA anaeróbica resulte nuevamente positiva, o aeróbica”, indican desde SalmónChile. Además, agregan que 'anaeróbico' no significa 'anóxico', implicando esto último ausencia de oxígeno. Las INFAs anaeróbicas, apuntan, no representan “un escenario con ausencia total de oxígeno o de incompatibilidad con la vida”, ya que, si este fuese el caso, “los salmones que están en la misma columna [de agua] no podrían ser cultivados”.

Sobre esto último, Antezana repara en que los salmones nadan cerca de la superficie de las jaulas y no en las partes más profundas, por lo que la ausencia de oxígeno en el fondo marino no es necesariamente impedimento para el cultivo de salmones en partes más superficiales. El científico agrega que “aún así les tienen que insuflar oxígeno” de manera artificial, las INFAS con resultado anaeróbico representan un “impacto trascendental, reconocido y persistente de contaminación ambiental de la industria”. Para el biólogo marino, se trata de un “crimen ambiental escandaloso”.

El gremio no acompañó ni citó estudios en la materia que contradigan lo concluido por el profesor Cabello en su investigación, pero sí agregó como “dato adicional” que la máxima densidad de cultivo en Chile está regulada “y es menor que la de nuestro principal competidor (Noruega)”.

Volviendo a lo indicado por SalmonChile, respecto a la sobreproducción aseguran que “no todos los datos de Sernapesca llegan a constituirse en denuncias a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), pues los casos catalogados como ‘posibles’ luego disminuyen cuando se hacen revisiones o las empresas presentan otros antecedentes o descargos”. Además, Ramírez agrega que un 89,4 % de las 9813 fiscalizaciones realizadas desde 2013 por la Superintendencia de Medio Ambiente terminaron sin procesos sancionatorio.

Ya entrando a las consultas realizadas por esta redacción, en particular, en respuesta a si la sobreproducción es una práctica condenable para el gremio, SalmonChile a través del gerente general de Intesal indica que su industria “es una actividad regulada y fiscalizada, que cumple la normativa ambiental vigente, por lo que no puede decirse que la sobreproducción es una práctica transversal a toda la industria”.

Esta última respuesta se da a pesar de que casi todos los grandes actores dentro del cultivo de salmónidos han incurrido en este tipo de prácticas según la información obtenida desde Sernapesca.

“Como gremio, desde larga data hemos promovido buenas prácticas para reducir las brechas en aquellos ámbitos que aún persisten”, explica Ramírez, siendo “un proceso evolutivo, de menos a más y, gracias a la tecnología, el conocimiento, la experiencia y a la misma autoridad, hemos avanzado mucho”.

También el representante de SalmónChile aclara que “siempre hemos afirmado: todas las empresas deben cumplir el marco regulatorio vigente y contribuir, con su actividad, al desarrollo sostenible de la salmonicultura”.

La segunda pregunta realizada por Interferencia al gremio tiene que ver con un estudio científico publicado por profesor de microbiología en el New York Medical College y miembro de la Academia Americana de Microbiología en Estados Unidos, Felipe Cabello; donde se investigan las causas del virus piscirickettsia salmonis.

A grandes rasgos, Cabello concluye que el virus en cuestión prolifera gracias al “estrés generado por las altas e insalubres concentraciones en las que se cultivan los peces durante la producción, más que por una virulencia inherentemente mayor de este patógeno aparentemente oportunista”. (Lea acá el estudio One Health: Piscirickettsia salmonis, salmon overproduction and antimicrobial use and resistance, publicado en inglés).

Para Antezana, “la comunidad natural es la que vive en las condiciones oceanográficas naturales correspondientes a las masas de agua naturales”, ya que “cuando disminuye el oxígeno por acción de la salmonicultura las especies se asfixian y mueren, se debilitan, son depredadas y/o se escapan hasta encontrar su nicho ecológico”. En su opinión, el impacto a la biodiversidad “es innegable”.

Respecto a si la sobreproducción resulta en una práctica contraproducente para el gremio a causa de las enfermedades que conlleva, SalmonChile indicó que “existen distintos estudios y revisiones científicas, realizadas por expertos en la bacteria piscirickettsia salmonis que genera la enfermedad Septicemia Rickettsial Salmonídea (SRS) que tratan sus gatillantes, e indican que sus causas son múltiples”.

Ramírez asegura que “atribuirlos solo a la sobreproducción no solo no es correcto, sino que errado porque el riesgo está en la densidad de cultivo –que se relaciona con la tasa de contacto entre los peces- y no en la biomasa que está en el agua. En efecto, existen miles de ciclos productivos sin casos de sobreproducción, pero con altísima prevalencia de SRS”.

El gremio no acompañó ni citó estudios en la materia que contradigan lo concluido por el profesor Cabello en su investigación pero sí agregó, como “dato adicional”, que la máxima densidad de cultivo en Chile está regulada “y es menor que la de nuestro principal competidor (Noruega)”. Aseguran que esto, junto a “toda la nutrida regulación sanitaria y ambiental” explica por qué en Chile se ha mantenido “por varios años niveles de mortalidad menores que en Noruega”.

Por último, luego de que Interferencia comparara los 32 casos de anaerobia en 2011 con los 119 registrados en 2022 y preguntara cuál es el camino para que la industria no siga aumentando los casos donde genera condiciones no aptas para la vida; el gremio salmonero aseguró que una INFA anaeróbica “no significa, en caso alguno, incompatibilidad con la vida en el cuerpo de agua, o un impacto irreversible en el fondo marino”.

Frente a una INFA anaeróbica, apuntan, la normativa paraliza las operaciones del centro de cultivo hasta que se restablezca la condición de aerobia, siendo entonces una “condición permitida por la normativa ambiental sectorial vigente”.

En esa línea, aseguran que “es un error afirmar que una INFA anaeróbica genera condiciones no aptas para la vida, porque precisamente no da cuenta de la inexistencia de oxígeno en el fondo o columna de agua, sino que corresponde más bien a una convención de que, bajo ciertos criterios, se entiende que dicho centro ha caído en condición de anaerobia”. Cabe recordar que la condición de anaerobia hace referencia a la falta de oxígeno en el sistema.

Como sustento al argumento de que anaerobia no significa incompatibilidad con la vida, SalmonChile asegura que “con los monitoreos de los centros con INFA anaeróbica es posible observar la presencia de macro y microbentos en los fondos marinos”.

Los bentos, según explica Tarsicio Antezana, son organismos “que se apoyan o se arrastran por el fondo”, siendo los microbentos seres “microscópicos como diatomeas, por ejemplo”, y los macrobentos seres que pueden abarcar desde gusanos a estrellas de mar. En esa línea, el biólogo marino se pregunta qué es lo que se pudo ver en esos monitoreos que menciona el gerente general de Intesal. “¿Eran esqueletos de diatiméas? ¿Eran ofiurdos, estrellas u otros que pueden resistir condiciones extremas de hipoxia? Dependiendo de qué era, sabremos si era una comunidad natural”, explica Antezana.

Otro elemento que destacan es que “la red de empresas proveedoras de salmonicultura ha venido trabajando en sistemas de control que minimizan la pérdida de pellet de alimentos (uso de Doppler, cámaras con inteligencia artificial, alimentación centralizada remota, modelación de corrientes para minimizar dispersión, etc.)

Para el profesor Antezana, “la comunidad natural es la que vive en las condiciones oceanográficas naturales correspondientes a las masas de agua naturales”, todas susceptibles a las condiciones de oxígeno en el ecosistema, ya que “cuando disminuye el oxígeno por acción de la salmonicultura las especies se asfixian y mueren, se debilitan, son depredadas y/o se escapan hasta encontrar su nicho ecológico”. En su opinión, el impacto a la biodiversidad “es innegable”.

Así las cosas, SalmonChile igualmente enumera ciertas acciones que se han tomado desde la industria respecto al tema. Primero, apuntan que existe una explicación para el aumento de anaerobias entre 2011 y 2022, ya que “cambiaron aspectos regulatorios y de la determinación de INFA, generando un sistema más exigente, lo que consideramos positivo entendiendo el carácter preventivo de esta herramienta”.

Aseguran que Intesal promueve “investigaciones que permitan realmente dar cuenta de los reales efectos en el fondo marino, mejorar progresivamente las herramientas para medir ese impacto y desde allí promover sistemas de prevención de los mismos”, realizando seminarios y también apoyando proyectos de ciencia.

Otro elemento que destacan es que “la red de empresas proveedoras de salmonicultura ha venido trabajando en sistemas de control que minimizan la pérdida de pellet de alimentos (uso de Doppler, cámaras con inteligencia artificial, alimentación centralizada remota, modelación de corrientes para minimizar dispersión, etc.); programas de mejora genética para minimizar el tiempo en jaula (minimizando el impacto), complementado con mejores alimentos y de mayor digestibilidad (reduce los residuos orgánicos); sistemas de aporte de oxígeno (burbujas, nano burbujas, corrientes de agua inducida) para acelerar la recuperación natural y una larga lista de etc.”.

Por último, explican que están trabajando en promover mejoras regulatorias que incentiven “aún más el ingreso al mar con peces más grandes, minimizando así el tiempo en el mar”, además de continuar empujando por lograr “que las fusiones y relocalizaciones de las concesiones acuícolas sean posibles”.

Comentarios

Añadir nuevo comentario