Un mes después del 18 de octubre de 2019, mientras se levantaban cabildos participativos para una nueva Constitución en diferentes barrios a lo largo de Chile, un grupo de organizaciones de la sociedad civil que llevaban años trabajando con personas en prisión decidieron acercar estas discusiones a las cárceles y centros del Servicio Nacional de Menores (Sename). Así surge la Red Nacional de Cabildos Penitenciarios, una iniciativa para “contribuir al debate público sobre las necesidades de cambio en el país, recopilando preocupaciones y recomendaciones de personas privadas de libertad”.

Una vez que estuvo organizada la Red, convocaron a voluntarios para que fueran facilitadores a lo largo de Chile, llegando a ser un equipo de cerca de 500 personas. “La mayor dificultad fue el tiempo. Empezó en enero y en marzo teníamos que tener material para entregar a la Convención”, cuenta Viviana Soto, académica de la Universidad de Chile, directora de la Red Chilena de Pedagogía en Contexto Carcelario y Exclusión Social y socia fundadora del colectivo Dignidad entre Rejas.

“La reinserción no está consagrada como un derecho en la Constitución [de 1980]”, detalla el informe final de la Red.

Soto asegura que la iniciativa es única en Chile y América Latina: “nunca se había dado que 2.600 personas participaran en este hito histórico, con 263 cabildos a nivel nacional y con organizaciones de la sociedad civil”. Las actividades se hicieron en 58 recintos penitenciarios distribuidos en 16 regiones del país. El promedio de edad de los participantes dentro de las cárceles fue 35 años, mientras que un 7% de ellos se identificaron como pertenecientes a un pueblo indígena y un 4,8% como extranjero. En cuanto a los jóvenes infractores de ley dentro del Sename, un 90% del universo eran hombres, con una edad promedio de 17 años y, un tercio de ellos, mayores de edad.

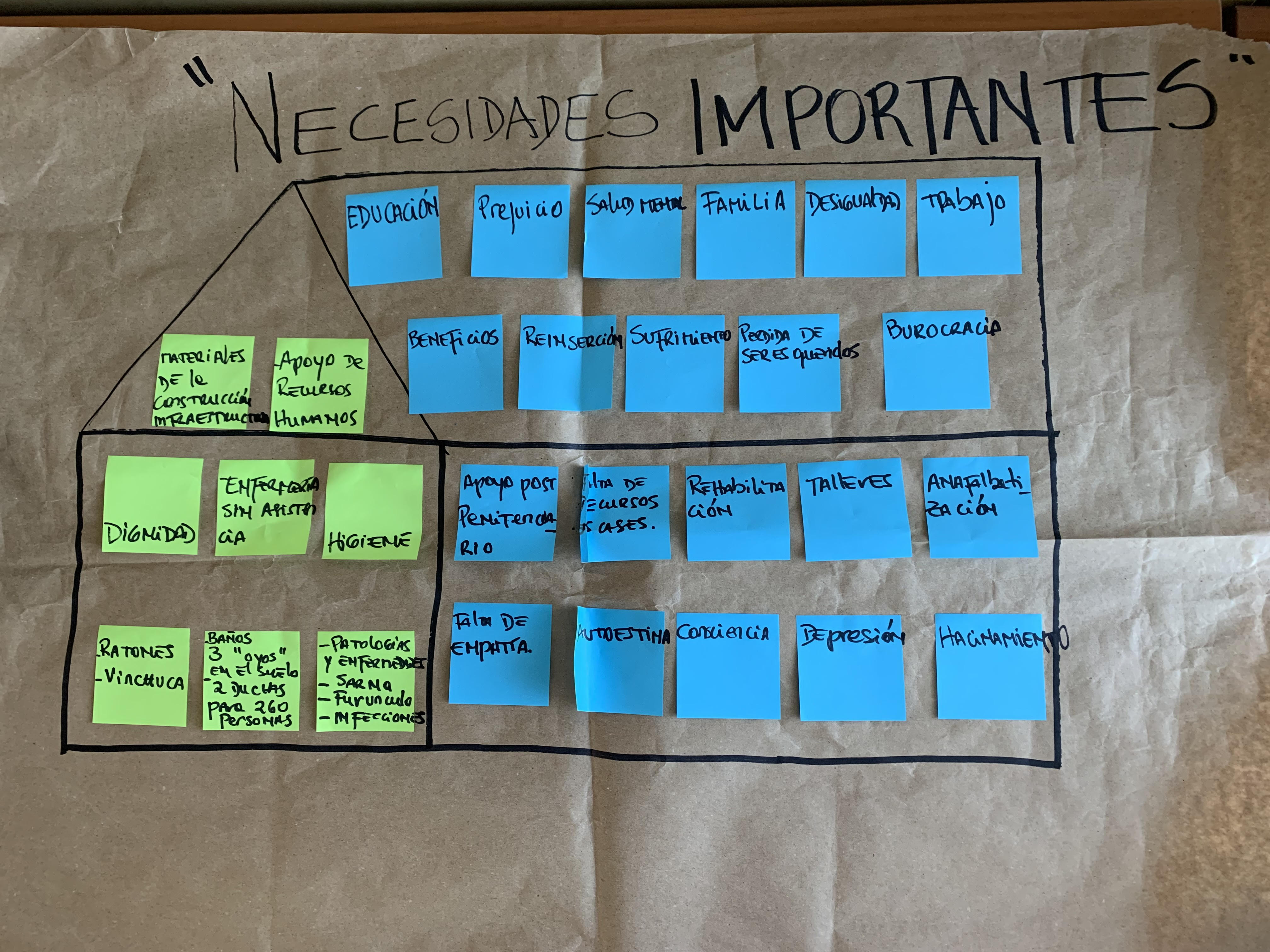

Los resultados de todo el proceso se dividieron en dos categorías: aquellas demandas sobre temáticas relacionadas al cumplimiento de condena, y aquellas relacionadas a la sociedad chilena en su conjunto.

Dentro de los problemas internos destacan el acceso a la justicia y debido proceso; la falta de servicios básicos e intervención al interior de la cárcel; la poca oferta de salud y educación; corrupción y malas prácticas desde funcionarios; y la mercantilización de las cárceles y concesiones. “La reinserción no está consagrada como un derecho en la Constitución [de 1980]”, detalla el informe final de la Red.

Dentro de las demandas transversales a la sociedad chilena, señalaron la desigualdad económica; la impunidad de delitos para las clases sociales más altas; la deslegitimidad y corrupción en instituciones públicas; la pobreza y el costo de vida; pero, sobre todo, el acceso a cuatro derechos fundamentales para ellos: salud, educación, trabajo y vivienda.

El informe final detalla la metodología, la caracterización de la muestra, los resultados de población adulta y jóven, y las principales conclusiones y desafíos. (Descárguelo acá).

Dar su opinión por primera vez

La ONG Leasur lleva casi diez años trabajando para fomentar que las personas privadas de libertad tengan mayor participación política. Comenzaron a investigar sobre el “voto preso” de aquellas personas que sí están habilitadas para votar según la Constitución vigente –quienes no estén condenados o acusados por delito con pena aflictiva o por algún delito relacionado al terrorismo–, pero que en la práctica no han podido ejercer este derecho.

“Después del estallido social se supo que venía el Acuerdo por la Paz con un plebiscito. Con toda la lucha que hemos dado por los derechos civiles y políticos de quienes se encuentran privados de libertad, nos agrupamos diferentes organizaciones y decidimos jugarnos todo para que ellos también fueran parte de este cambio constitucional”, cuenta Alejandrina Tobar, parte del directorio de Leasur.

Dentro de la cárcel se despiertan las ganas de participar, dice Tobar, ya que se dan cuenta de cómo vivían afuera versus su vida privados de libertad. Dentro, también se hablaría tanto o más sobre política y, post estallido social, cuenta Alejandrina, hubo una gran concientización sobre la vulneración de sus derechos.

Así, casi dos años después de la revuelta, comenzó el proceso que los haría parte de una propuesta constitucional. Una ronda de presentación para romper el hielo y se comenzó a hablar, primero, sobre los principales problemas dentro de la cárcel, pero también fuera de ella, además de plantear soluciones para estos. “Había que sacarlos de esta realidad y llevarlos a cómo vivían sus familias, qué malestares tenían ellos afuera. Lograban tener esa dualidad, salirse de sus dolores y mirar al país en conjunto”, dice Alejandrina.

Los hombres entre 30 y 40 años, cuenta Tobar, reflexionaban más en sus familias que en ellos mismos. Por ejemplo, pensaban en el futuro de sus hijos y la necesidad de una buena educación, o en sus madres y el acceso a la salud. También se preocupaban mucho en proteger las infancias: “ellos buscan prevenir que otras personas que pasen por circunstancias similares terminen donde están ellos”.

“Decían que iban a hablar de esto por meses. Habían grupos muy mateos y, como no podían ir todos los de su torre, traían las opiniones de sus compañeros anotadas en un cuaderno”, explica la miembro del directorio de Leasur.

Respecto a las emociones, había algunos desconfiados, que pensaban que los facilitadores eran pagados por la Convención y que su opinión no iba a ser considerada. Sin embargo, desde Leasur aseguran que en su mayoría estaban emocionados por el proceso y muy agradecidos porque sus opiniones eran escuchadas. Además, debido a la pandemia, llevaban mucho tiempo sin actividades, talleres o acceso a visitas, por lo que sacarlos de la rutina carcelaria para imaginarse un nuevo Chile era un respiro. “Decían que iban a hablar de esto por meses. Habían grupos muy mateos y, como no podían ir todos los de su torre, traían las opiniones de sus compañeros anotadas en un cuaderno”, explica la miembro del directorio de Leasur.

Luego de las actividades, se pasaban la voz dentro del recinto y motivaban a los demás a participar, por lo que en las cárceles grandes se levantaron varios cabildos. “Lo que más les gustaba era dar sus opiniones. Que alguien de afuera los escuche y considere válido lo que piensan, emocionalmente es increíble”, recuerda Alejandrina. “Entre ellos mismos se reían y decían ‘oh que hablai bonito’ cuando el debate ya tomaba fuerza. Había mucha ilusión. Tienen mucha esperanza en este proceso”.

Un sistema carcelario con perspectiva de género

“Las personas privadas de libertad perciben la ausencia de perspectiva de género en las políticas del sistema penitenciario en general, además de la desigualdad de oportunidades que tienen las mujeres en materia de acceso a trabajos, salud y visitas conyugales respecto a los hombres”, consigna el informe final de la Red.

“El enfoque siempre fue utilizar, en el mejor de los sentidos, el proceso constituyente para reivindicar a esta población que ha sido tan invisibilizada y cuyas demandas siempre han sido puestas en segundo plano”, dice Antonella Oberti, directora de incidencia de la Red de Acción Carcelaria (RAC), organización que se dedica a trabajar con mujeres privadas de libertad.

Tanto Antonella como Jacinta Rodríguez –directora de investigación de RAC–, mencionan que hay una contradicción palpable: hay esperanza y ganas de participar, pero al mismo tiempo mucha sensación de exclusión, lo que les impide hacerse parte del debate.

Tanto Antonella como Jacinta Rodríguez –directora de investigación de RAC–, mencionan que hay una contradicción palpable: hay esperanza y ganas de participar, pero al mismo tiempo mucha sensación de exclusión, lo que les impide hacerse parte del debate. “Por ejemplo, cuando se habilitó el voto para las personas privadas de libertad que tienen permitido votar según la Constitución, fuimos a hacer el cambio de domicilio y súper pocas quisieron hacerlo. Nos costó mucho convencerlas, había mucha sensación de desafección, no querían votar porque no se sienten parte de este sistema”, lamenta Antonella.

Dentro de la participación, también influye el género. Algo que impacta en el interés de las mujeres en el debate político, es que tienen otras preocupaciones: mantener la relación con sus hijos y una buena conducta para optar a beneficios, evitar conflictos dentro de la cárcel, y planificar lo que pasará al cumplir sus condenas, como recuperar a sus familias, encontrar trabajo, formar un hogar.

Estas preocupaciones junto al nivel de exclusión que han vivido durante su vida, son dos factores que, según Antonella y Jacinta, no ayudan a que un proceso político como este “sea su primera prioridad”. Además, aseguran que, desde su experiencia trabajando con esta población, no hay instancias de formación cívica dentro de los recintos, ni canales de información para educarse sobre lo que pasa afuera.

“Nos pasó muchas veces en cierta época, hablaban de Rojas Vade, de que todos los políticos son iguales y que lo único que hacen es robar”, cuenta Antonella.

Una expresión de lo anterior, según RAC, es que la desinformación es sumamente alta dentro de las cárceles y, generalmente, siempre se corre la voz sobre lo negativo. “Nos pasó muchas veces en cierta época, hablaban de Rojas Vade, de que todos los políticos son iguales y que lo único que hacen es robar”, cuenta Antonella.

Sobre las demandas, a ambas les llamó la atención que no solo se centraran en demandas sobre la realidad dentro de la cárcel, sino que también planteaban temas transversales, como el acceso a la salud y la educación para ellas y sus hijos. “El 89% de ellas son madres, entonces siempre se plantea la problemática del contacto con las familias, la situación de las madres, cuidadoras y jefas de hogar. En el fondo, un sistema penitenciario con enfoque de género”, afirma Antonella.

Los jóvenes y una visión de futuro

Cuando se firmó el acuerdo para levantar los cabildos penitenciarios sólo se consideró hacerlo con población adulta. Sin embargo, Proyecto B –quienes trabajan en la inserción laboral de jóvenes infractores de ley–, quiso sumarse a la iniciativa. “Si se estaba haciendo con adultos no había ninguna razón de por qué no se podía hacer con jóvenes privados de libertad, pensando siempre que no podían quedar fuera de este proceso histórico”, cuenta Julio Cifuentes, director ejecutivo de la fundación.

Uno de los problemas fue que se sumaron a la iniciativa posterior al acuerdo firmado, que contaba con Gendarmería, pero no con el Servicio Nacional de Menores. Entonces, contra el tiempo, tuvieron que conseguir las autorizaciones para poder desarrollar actividades dentro de los centros.

“Tuvimos una tremenda respuesta del Sename. Les interesó tanto la idea que, si bien estábamos encima, dijeron ‘démosle, nosotros les apoyamos en lo que necesiten’”, dice Julio.

“Tuvimos una tremenda respuesta del Sename. Les interesó tanto la idea que, si bien estábamos encima, dijeron ‘démosle, nosotros les apoyamos en lo que necesiten’”, dice Julio. Además, desde la institución los invitaron a levantar cabildos en todo Chile, aunque la fundación tiene presencia solo en la Región Metropolitana; sin embargo, pudieron hacerlo en 11 regiones con la ayuda de voluntarios en el resto del país.

Para los jóvenes que participaron en los cabildos, el sentir en torno a la actividad era el mismo de la población carcelaria: era primera vez que eran escuchados en un espacio así. Dentro, dice Julio, la política es tema del día a día para los jóvenes, porque muchos tienen la oportunidad de ver lo que pasa afuera y, desde la revuelta social, el debate se ha vuelto más importante. “El estallido social es un hito que logra reconectar las discusiones que son importantes a nivel país para los jóvenes. Antes de eso uno podía ver menos motivación o más desarraigo”, afirma el director de Proyecto B.

Así, según Cifuentes, la revuelta sirve como una “hoja de ruta” que permite a los jóvenes entender que hay cosas en el país que no están bien, y al parecer la solución es llegar a una especie de acuerdo entre todos, llamado Constitución, en la que se puede opinar libremente. Todos sabían lo que había pasado, había claridad del proceso político, pero faltaba más educación sobre qué es una Constitución, para qué sirve y cómo les afecta a ellos y a la ciudadanía directamente.

Julio recuerda que al comienzo de los cabildos había mucha incertidumbre de lo que harían, pero cuando llegaban al punto álgido de discutir los problemas de Chile, la disposición de los jóvenes cambiaba. “Se nota que había mucho conocimiento e interés, hablaban unos encima de otros. Una vez que se les dio la posibilidad y se destapó el corcho del miedo, empezaron a salir muchas ideas”. Recuerda también un cabildo donde participó una sola joven, muy entusiasta de la actividad: “Estuvimos la hora y media con una persona y nunca hubo un silencio”.

Una diferencia entre la población adulta y la juvenil, es que los jóvenes tenían un ánimo más esperanzador y de futuro. Mientras los adultos pensaban en sus familias, los jóvenes también pensaban en sí mismos.

Una diferencia entre la población adulta y la juvenil, es que los jóvenes tenían un ánimo más esperanzador y de futuro. Mientras los adultos pensaban en sus familias, los jóvenes también pensaban en sí mismos. “Veían mucho más transitorio el estado en el que se encuentran, con una perspectiva de futuro de cómo me imagino más de adulto y en el exterior”, cuenta Julio.

Una de las demandas que tenían y que fue incorporada a la propuesta constitucional es el disminuir la edad para poder votar en las elecciones. Lo mismo sucedía con aquellos que están cumpliendo condena dentro de recintos del Sename, pero que ya son mayores de edad, por lo que deberían poder votar. “Para ellos no parecía racional que no pudiesen votar por estar privados de libertad, lo que no significa la suspensión de otros derechos”.

Sobre la Convención en sí, los jóvenes tenían una idea favorable de que estaba compuesta por personas que provenían de distintas realidades del país. Lo consideraban un espacio democrático, sin “los políticos que veían siempre en la tele”, incluso reconocían que hubieran representantes de pueblos indígenas o de disidencias sexuales.

Hoy, uno de los desafíos de la iniciativa es devolver los resultados a quienes participaron y cómo fueron recogidos en la propuesta de Nueva Constitución.

La desconfianza que se podía ver, iba más relacionada a si alguien escucharía y realmente tomaría en cuenta todo lo hablado en los cabildos. Meses después, la Convención recibió un informe completo por parte de la Red de Cabildos Penitenciarios. Hoy, uno de los desafíos de la iniciativa es devolver los resultados a quienes participaron y cómo fueron recogidos en la propuesta de Nueva Constitución.

Lo que viene

Son alrededor de mil personas las que podrán votar en el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre. Un fallo de la Corte Suprema ordenó al Servicio Electoral habilitar mesas de votación dentro los recintos penitenciarios, para asegurar que quienes estén habilitados para sufragar puedan ejercer su derecho.

Los diputados de la UDI, Álvaro Carter, Felipe Donoso y Cristhian Moreira anunciaron que propondrán una reforma constitucional para evitar que las personas privadas de libertad puedan votar.

Al respecto, Viviana Soto asegura que “queremos trabajar por un Chile más democrático y cohesionado, lo que se contradice con algunos diputados que buscan hacer una reforma constitucional, antidemocrática, que busca que personas en este país no participen”, mientras cuenta que uno de los desafíos que tienen como Red, es ser observadores y monitorear el “voto preso” en las próximas elecciones.

“Esperamos que este texto se apruebe, porque sí responde, y de manera sustantiva, a grandes avances sobre todo en los derechos humanos de personas privadas de libertad”, concluye.

Sobre los resultados finales de los cabildos y la incorporación de estos en la propuesta constitucional, Soto asegura que están conformes, pero que deben seguir trabajando y velar para que se cumpla, que haya un compromiso político de las instituciones y se atiendan las reales necesidades de la población carcelaria. “Esperamos que este texto se apruebe, porque sí responde, y de manera sustantiva, a grandes avances sobre todo en los derechos humanos de personas privadas de libertad”, concluye.

Comentarios

Añadir nuevo comentario