Tal vez una dimensión omitida o al menos poco tratada de las historias de la Marina son las crisis sociales recurrentes, muchas de ellas con efectos mayores en la historia de la República.

La resistencia a la fronda oligárquica de 1891 es poco conocida. Rara vez es posible dar con actos o monumentos que recuerden al capitán Carlos Moraga, quien tomó el mando de la escuadra leal, o del capitán Alberto Fuentes, quien consiguió torpedear y hundir al acorazado Blanco Encalada en manos de los sublevados. Tampoco se conoce suficientemente a los numerosos oficiales navales que se negaron a sumarse a la fronda: sobre un total de 46 capitanes, 29 se insubordinan y 17 se niegan a hacerlo; es decir que 37% permanecen leales al Gobierno legítimo.

Si la crisis de 1931 es más conocida, poco se sabe de lo sucedido con las tripulaciones. Recordemos que el martes 1ro de septiembre llega a Talcahuano la noticia: la noche anterior los marinos de la escuadra surta en Coquimbo, indignados con la tercera reducción de salarios, habían desarmado y arrestado a los oficiales.

La crisis de 1925 es también bastante poco conocida, pese a que su desenlace fue fundamental. Cuando el viernes 23 de enero los militares reformistas, dirigidos por Ibáñez y Grove, derrocan a la Junta de gobierno, conservadora, la Armada desconoce al nuevo Gobierno y ocupa Valparaíso. Chile está a las puertas de una nueva guerra civil. Sin embargo, en la base de Talcahuano, los oficiales "injenieros" (entonces se escribía con “j”) y la tropa, se niegan a movilizar los navíos contra el nuevo Gobierno modernizador, con un gran apoyo de organizaciones sociales como la FOCh. Los mandos navales conservadores quedan aislados. La movilización social en la Marina consiguió impedir una guerra civil y obtuvo el retorno del presidente Alessandri. Además, dio un impulso decisivo a la dinámica social que condujo a una nueva Constitución Política, que constituirá el marco democrático hasta 1973.

Si la crisis de 1931 es más conocida, poco se sabe de lo sucedido con las tripulaciones. Recordemos que el martes 1ro de septiembre llega a Talcahuano la noticia: la noche anterior los marinos de la escuadra surta en Coquimbo, indignados con la tercera reducción de salarios, habían desarmado y arrestado a los oficiales y ocupado 12 buques.

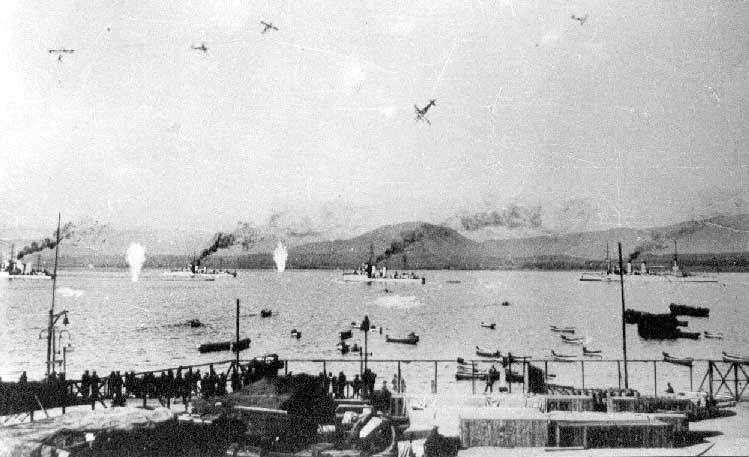

bombardeo_de_coquimbo_en_1931.jpg

En Talcahuano, el miércoles 2, varios oficiales navales conminan al personal a firmar un documento de apoyo al Gobierno. Este pedido aviva el debate que pronto sube de tono hasta escucharse disparos. La tropa se opone a la orden de alistar los navíos y después de un forcejeo los oficiales se retiran. La revuelta comenzada en Coquimbo se había extendido a Talcahuano.

En el apostadero, los marinos sublevados resuelven reunirse con sus pares en Coquimbo; zarpan 14 navíos que, sin oficiales, ejecutan una navegación impecable, mientras la base naval permanece bajo control de la tropa de las unidades de tierra, como la Artillería de Costa, la Escuela de Mecánicos y el personal de los puertos militares; también adhieren los obreros del dique. En total unos mil ocupantes.

Las negociaciones entre Von Schröeders y el Estado mayor de las tripulaciones estuvieron muy cerca de llegar a un acuerdo, pero el viernes 4 el Gobierno del radical Manuel Trucco opta por la fuerza. Al día siguiente, unidades militares toman los cuarteles ocupados en Valparaíso y La Serena, casi sin resistencia.

Uno de los pocos episodios conocidos es la transmisión de un anónimo telegrafista de la radio estación de Talcahuano; describe la desesperada defensa, la no reacción de la artillería de los fuertes y la ineficacia de los cañones del Riveros.

Se sabe que en Talcahuano el suboficial Gerardo Espinosa, a nombre de las tropas que ocupan la base, se niega a rendirse. La madrugada del sábado 5 inician el asalto los 5.000 hombres que el Ejército había conseguido concentrar en las inmediaciones.

Uno de los pocos episodios conocidos es la transmisión de un anónimo telegrafista de la radio estación de Talcahuano; describe la desesperada defensa, la no reacción de la artillería de los fuertes y la ineficacia de los cañones del Riveros. Cuando los asaltantes se acercan, anuncia que un llamado largo será la señal de su muerte, y continúa describiendo la caída de los defensores de la radioemisora, hasta emitir un último llamado largo…

¿Qué motivaba a los defensores de la base? ¿Cómo se organizaron? ¿A quiénes contactaron? ¿Cuál era su proyecto?

¿Tuvieron conflictos entre ellos? Y, sobre todo, ¿cuántos caídos dejó el asalto a la base, tal vez el más importante combate terrestre librado en Chile a lo largo del siglo XX?

Lamentablemente, la historia tiene pocas respuestas a estas y otras preguntas. En realidad, se conoce muy poco de lo acontecido en la base aquel día.

La historia de la Armada de Rodrigo Fuenzalida proporciona la dudosa cifra oficial de cuatro o cinco muertos y de 26 heridos entre los defensores y cinco muertos atacantes. Germán Bravo afirma en su libro La sublevación de la Escuadra y el período revolucionario 1924-1932, que las cifras fueron silenciadas. En realidad, ya en la época se habla de varias centenas de caídos. El mismo año 1931, el PC informa a la Internacional comunista que “se encontraron entre muertos y heridos, 500 a 600 personas, y que fueron detenidas más de 2.000”.

Más allá de la probable intencionalidad de ocultar la represión, la falencia de fuentes es imputable, entre otros motivos, a la ausencia de testimonios de los protagonistas. Estos, prácticamente todos de origen modesto, tuvieron escaso acceso a los medios y no fueron entrevistados por historiadores.

Algo de la visión de los marinos se encuentra en El parto de los montes, un testimonio del suboficial Ernesto González, quien tomó el mando de la escuadra insurrecta por ser el más antiguo.

Algo queda en la memoria social. Por ejemplo, en 1973, el cabo Luis Jorquera, de la base aeronaval de El Belloto, recordaba que cuando se quería dejar mal a alguien que trabajara en Asmar se le llamaba “compañerito”, pues circulaba el rumor que, en 1931, los trabajadores de los astilleros capturados por los atacantes fueron encerrados en el dique y los amenazaban con abrir las compuertas para ahogarlos. Los prisioneros afligidos clamaban “no lo hagan, si somos compañeritos”.

Los trabajos historiográficos sobre la sublevación de 1931 suelen utilizar como fuente El Delegado del Gobierno y el motín de la Escuadra, un texto publicado en 1932 por el almirante Edgardo Von Schröeders, donde describe las negociaciones que sostuvo con el “Estado mayor de las tripulaciones”. Otra fuente son los recuerdos privados del almirante, hallados en 1972 por Patricio Manns, y publicados como anexo a la edición de 2001 de su libro La Revolución de la Escuadra. En estos, Von Schröeders expresa una visión más íntima y a veces contradictoria con lo que sostenía en público.

aviones_bombardean_barcos_en_coquimbo.jpg

Algo de la visión de los marinos se encuentra en El parto de los montes, un testimonio del suboficial Ernesto González, quien tomó el mando de la escuadra insurrecta por ser el más antiguo. Existen además algunas entrevistas concedidas, años más tarde, por el cabo Astica y otros protagonistas.

Sin embargo, no existen suficientes fuentes para escribir la historia de la sublevación de la escuadra sobrepasando la visión de las élites; los marineros que condujeron la escuadra ya no están entre nosotros y es improbable que aparezcan nuevas fuentes que arrojen luz sobre las vastas zonas oscuras que cubren estos hechos.

Para terminar esta enumeración (incompleta) de crisis sociales de la Armada, digamos que el bandejazo del 11 de mayo de 1961 en la Escuela de Ingeniería Naval, es también casi desconocido. Los dos procesos contra 74 marinos y 61 alumnos de la Escuela, las grandes manifestaciones de solidaridad, el debate parlamentario, la cuestión jurídica y la ley de amnistía, están simplemente ausentes de muchas historias navales.

Unos de los mayores méritos de este trabajo de Danny Monsalvez, es restituir la trama de aquellos años combinando el trabajo sobre fuentes que podemos llamar clásicas, como prensa, memorias y artículos, con los recuerdos de diez actores de esta historia, particularmente de un grupo de trabajadores de Asmar.

Este estudio de Danny Monsalvez sobre la crisis social que sacudió a la Armada en 1973, se inscribe en la vía de la superación de la historiografía, limitada al trabajo sobre fuentes escritas, principalmente por las élites. El caso se presta, ya que un movimiento esencialmente secreto deja escasas constancias escritas y lo fundamental de su actividad tiene como único soporte la memoria de sus actores.

Este trabajo examina, por supuesto, buena parte de las fuentes escritas conocidas. La prensa es consultada con exhaustividad; igual que tres de las cuatro memorias dejadas por los almirantes golpistas. El contexto ideológico de la época es presentado utilizando artículos del vicealmirante (R) Jorge Balaresque y el capitán de corbeta Rubén Scheihing, entre otros, quienes, desde la Revista de Marina, pregonan una sociedad modelada por las fuerzas armadas.

Sin embargo, esta historia habría quedado trunca –como otras– si no prestara una particular importancia a “la visión de los vencidos”, es decir, a la de aquellos militares que intentaron oponerse al golpe.

Unos de los mayores méritos de este trabajo de Danny Monsalvez, es restituir la trama de aquellos años combinando el trabajo sobre fuentes que podemos llamar clásicas, como prensa, memorias y artículos, con los recuerdos de diez actores de esta historia, particularmente de un grupo de trabajadores de Asmar, el “personal azul” de la Armada. El relato avanza en contrapunto ascendente: unos se asocian a la conjura en marcha, otros hacen dramáticos intentos de detenerla.

Este trabajo narra la historia de la constitución del primer Comité de Solidaridad con los marinos detenidos en Talcahuano, cuyo primer objetivo fue obtener una entrevista con el presidente y otras autoridades.

El rescate para la historia de estas fuentes únicas permite reconstituir algo de las reuniones que sostuvieron trabajadores de Asmar, como Oscar Estay, Ramón González, Carlos González, Tomas Matus, Daniel Marinao, Víctor Reiman, Manuel Ramos y Sergio Villar, entre otros. Estos escuchan cómo las arengas de los oficiales suben de tono: que de antigobiernistas pasan a ser abiertamente golpistas. Perciben así la conspiración en marcha y se reúnen secretamente para defender al Gobierno elegido, con el que se identifican, y toman contacto con los partidos de izquierda, especialmente con el MIR.

También intercala la visión del abogado Pedro Enríquez, dirigente del MIR en Concepción y el primer defensor de los marinos detenidos en 1973.

Este trabajo narra la historia de la constitución del primer Comité de Solidaridad con los marinos detenidos en Talcahuano, cuyo primer objetivo fue obtener una entrevista con el presidente y otras autoridades, para señalar la “conducta patriótica, comportamiento antigolpista y su respeto irrestricto a la Constitución y la Ley”.

En resumen, un interesante cruce de fuentes, que da como resultado un importante aporte a la historiografía nacional y local.

Comentarios

Añadir nuevo comentario