El académico de la Universidad Andrés Bello, Leith Passmore, comenzó en 2011 a investigar sobre los conscriptos que realizaron su servicio militar durante los años de la dictadura en Chile. Casi por casualidad, testimonios de víctimas de derechos humanos hablaban de jóvenes que apenas sabían apuntar con un arma y estos relatos llamaron la atención del historiador, de origen australiano.

“Estaba estudiando la historia alemana, en específico el terrorismo en Alemania en los años setentas. En este contexto, investigué a algunos presos políticos y sus testimonios desde la cárcel. Y llegando a Chile hice lo mismo, empecé a leer testimonios de presos políticos y en algunos testimonios había algunos momentos, pocos, de contacto entre ellos y los jóvenes que les hacían guardia, es decir, los conscriptos. Esos momentos me llamaron mucho la atención, porque muchas veces son personas de la misma región, el mismo pueblo y dos personas con miedo”, cuenta a INTERFERENCIA.

A su curiosidad por saber más de estos jóvenes conscriptos, se sumó el hecho de que ese mismo año se estaba consolidando la asociación de ex conscriptos de la dictadura, que comenzaron a dar testimonio de sus experiencias y que pedían reparación en casos de haber sido víctimas de vulneración de sus derechos humanos. Esto motivó a Passmore a estudiar la experiencia de estos ex conscriptos.

Según las cifras oficiales, más de 370.000 jóvenes varones, casi exclusivamente de sectores socioeconómicos bajos, pasaron por los cuarteles como conscriptos. En la primera década del siglo XXI, cerca de 100.000 comenzaron a movilizarse y como gremio han pedido al Estado acceso de medidas de reparación, pensiones y otros beneficios.

Por otra parte, la Subsecretaría de Derechos Humanos ha recabado sus testimonios, con el fin de aportar datos para causas de delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura, un proceso que no ha tenido avances. Incluso, sus relatos fueron guardados por años en una oficina de la Subsecretaría de Derechos Humanos y tan sólo este año, tras conocerse el hallazgo de estas carpetas, se entregaron a fines de mayo del año pasado al ministro en visita Guillermo de La Barra.

Passmore cree que es poco lo que estos testimonios pueden aportar a casos de violaciones a los derechos humanos, aunque cree que de todas formas es importante investigar lo que dicen.

"El servicio militar era y es, en algún sentido, un rito importante para los sectores populares. No es como las personas que estudian, que pueden sacarse el servicio militar. Siempre ha sido así, un rito para los sectores más pobres".

“De mi experiencia, estoy de acuerdo con Lorena Fries, cuando dijo que había información muy precaria, muy general, según mi experiencia. Se habla de participación en algunos casos, pero sin datos específicos, entonces no sé cuanta información útil hay en esos testimonios para casos judiciales. Claro que eso hay que investigarlo”, dice.

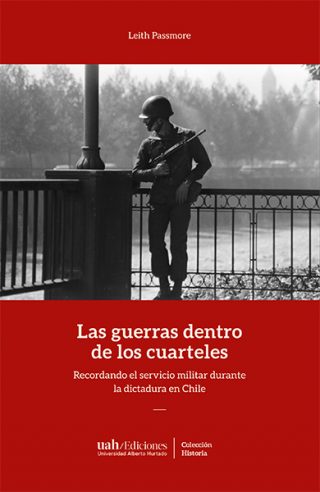

En 2017 el libro Las Guerras dentro de los Cuarteles, con el resultado de su trabajo, se lanzó en inglés. La semana pasada el libro fue lanzado en español por la editorial Universidad Alberto Hurtado. Sobre su investigación, sus conclusiones y la necesidad de rescatar otras memorias sobre el proceso represivo dictatorial, Passmore conversó con INTERFERENCIA.

-Es un grupo muy diverso de personas que fueron conscriptos durante la dictadura, pero ¿qué factores o características en común vio en ellos y cómo están después de esta experiencia de haber hecho el servicio militar durante en periodo represivo?

-El servicio militar era y es, en algún sentido, un rito importante para los sectores populares. No es como las personas que estudian, que pueden sacarse el servicio militar. Siempre ha sido así, un rito para los sectores más pobres. Tienen esa característica al entrar, que todos son de sectores pobres.

Y claro, marcó sus vidas, es un evento que marcó sus vidas, hay un antes y un después, en varios sentidos. En un sentido de desilusión importante patriótica, porque querían entrar al servicio militar para defender la patria, pero después hubo un choque con esa idea de defensa de su patria. O que querían entrar para tener acceso a educación, para hacerse hombre o para después encontrar trabajo. Y esas cosas tampoco pasaron. Eso también es un choque que tienen. Y salen después con secuelas físicas y psicológicas que después quedan en el tiempo. Se pueden ver esos choques con el tiempo.

- ¿Qué tipo de experiencias de violencia vivieron estas personas en los cuarteles?

- En el contexto del golpe mismo, había mucha confusión al momento de salir a la calle, al momento de recibir la idea de que estaban en guerra, había participación en allanamientos, en violaciones a los derechos humanos, hubo mucho rechazo a órdenes, no querían disparar ni apuntar a personas con armas. También hay mucha violencia en la formación, en los cuarteles, una vida muy dura, castigo y maltrato físico y psicológico que se presentaba como una forma de preparación para la guerra.

"La otra motivación para hacer el servicio militar era defender la patria, pero pensando en la gloria militar del siglo XIX. Pensando en los desfiles, llevar el uniforme, etc".

- Recuerdo que incluso en los noventas se hablaba de que el servicio militar era una oportunidad de mejora económica para sectores más pobres, rurales sobre todo. ¿Esa mejora de nivel social era el principal motivo para entrar al servicio militar? Además de que era obligatorio.

- Sí, así era. La gran mayoría quería hacer el servicio militar por razones económicas: para tener educación, porque no habían terminado el colegio, para tener más opciones de trabajo después de salir de los cuarteles, para tener alguna preparación técnica, etc. Esas motivaciones también se veían en sus padres, que querían que hicieran el servicio militar.

La otra motivación era defender la patria, pero pensando en la gloria militar del siglo XIX. Pensando en los desfiles, llevar el uniforme, etc.

Esas dos motivaciones son bastante constantes, hasta ahora, incluso. Entiendo que el servicio militar sigue siendo obligatorio si no llenan la cuota con voluntarios, llaman primero a los voluntarios. Y siempre se han tenido suficientes voluntarios. Y las motivaciones son las mismas, de hecho. Eso ha cambiado un poco, pero esas dos motivaciones siguen siendo las más importantes.

Y los que no querían hacer el servicio militar, era por motivos parecidos. Es decir, eran personas que habían asumido la responsabilidad económica de una familia, por ejemplo, el papá no estaba y tenía hermanos menores y debían trabajar o tenían una familia propia.

- Y cómo abarcó, desde la ética y la filosofía y como investigador, que en algunos casos el conscripto es víctima y victimario al mismo tiempo.

- El conscripto efectivamente es una figura compleja, muchas veces puede ser víctima y/o victimario o testigo de crímenes, o las tres cosas a la vez también.

"Muchas veces meten a todos en el mismo saco, como todos como victimarios y sin posibilidad de ser víctimas. Pero para mí era importante saber cómo ellos en su discurso abordan esa posible participación".

Es importante primero decir que estamos hablando de casi 400 mil jóvenes que pasaron por los cuarteles como conscriptos, jóvenes, en esos 17 años de dictadura. Entonces, la gran mayoría no participó en crímenes que salen en los informes Valech y Rettig, en desaparición y tortura. Eso no dice nada respecto de la perspectiva de los conscriptos ni de su participación política. Mi trabajo como historiador es analizar los testimonios, analizar y entender lo que dicen. Me di cuenta que para ellos la participación en el maltrato, violencia o crímenes a civiles era otra forma de maltratarlos también. También les causó daño, a veces no tenían opción, y viven con esas secuelas.

Por otro lado, muchas veces meten a todos en el mismo saco, todos como victimarios y sin posibilidad de ser víctimas. Pero para mí era importante saber cómo ellos en su discurso abordan esa posible participación.

- ¿Y se dio en muchos casos esa dicotomía entre víctima y victimario? ¿O son pocos casos de este tipo los que pudo observar?

- Se dio muy poco.

Primero, nadie de quienes entrevisté habló de su propia participación en crímenes de lesa humanidad. Se habló en términos generales de la posibilidad, y a nivel de dirigentes afirmaban que existía participación por parte de algunos conscriptos en crímenes, pero desde la narrativa de que también eso les causó un daño.

- Una de las cosas que se hablaba incluso en los años noventas es que en el servicio militar “te lavaban el cerebro”, sobre el enemigo, las rutinas, etc… Según su investigación ¿se instalan ideas en los jóvenes que hacían el servicio militar? ¿Y qué ideas se les trataba de inculcar?

- Claro, veo un intento en la formación de romper los vínculos con la sociedad civil. Porque supuestamente el enemigo estaba dentro de la sociedad civil, fuera de los cuarteles, el enemigo interno, por lo tanto había un intento de romper los vínculos con la sociedad civil y formar unos nuevos, con los compañeros, la institución, para generar lealtad, más que la lealtad al pueblo o la familia. Y algunos de los ex conscriptos hablan de ese “lavado de cerebro” y dicen que salieron “pinochetificados”, como uno dice.

"El libro se llama Las Guerras dentro de los Cuarteles. Y las guerras en plural porque tiene que ver con la guerra interna y la guerra posible, la casi guerra con los vecinos".

Eso pasa porque la narrativa del momento tenía que ver con una “guerra interna”. Muchos entraron con una ignorancia política o indiferencia política importante, y en algunos casos salieron con esa perspectiva, que en algunos casos quedó y en otros no duró.

Pero ese proceso de romper vínculos no es único en el mundo, se da en los ejércitos del mundo, es bastante normal.

- ¿Cuáles son las principales conclusiones que sacó de su trabajo en Chile? ¿Se sorprendió con alguna historia o algún resultado del proceso?

- El libro se llama Las Guerras dentro de los Cuarteles. Y las guerras en plural porque tiene que ver con la guerra interna y la guerra posible, la casi guerra con los vecinos. Y la sorpresa para mi es que los frentes de batalla de esas guerras se deslizaban al interior de los cuarteles. Entonces, se sentían muchas veces enfrentando una o dos o hasta tres guerras en los cuarteles.

Y la lección es que aún en la lucha por la memoria en Chile, no hay espacio para los conscriptos. Los conscriptos tienen una memoria compartida, pero no tienen como elemento unificador una unidad política, son de muchos colores. Tanto en ese entonces, como conscriptos, y ahora también como ex conscriptos. Es una memoria compartida, son 100 mil al menos que han tenido contacto con el movimiento de ex conscriptos.

Integrar esa memoria en la discusión nacional representa un desafío importante.

- ¿Ellos han logrado alguna reparación o compensación en estos años?

- Nada.

"Reconocer esa memoria, esa experiencia, es algo importante y tampoco cuesta mucho, es cuestión de escuchar. Y este año en particular es una oportunidad de escuchar estas historias".

-Siguen con varias demandas, varias han sido rechazadas, y haciendo lobby con distintos gobiernos, pero no han logrado nada.

- ¿Y cree que es importante este debate, justo ahora que se cumplen 50 años del golpe?

- Sí, reconocer esa memoria, esa experiencia, es algo importante y tampoco cuesta mucho, es cuestión de escuchar. Y este año en particular es una oportunidad de escuchar estas historias.

Hablar de reparación es más complejo, a veces ni siquiera existen herramientas.

El año pasado hubo un mini escándalo con los testimonios de ex conscriptos en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Era parte de una mesa de trabajo, ha habido varias en varios gobiernos, entregaron testimonios pero no ha habido instancias para saber qué hacer con este material, no existe una comisión calificadora, ni Valech ni Rettig, para calificar si esos conscriptos fueron o no víctimas de delitos de derechos humanos. Y quedaron ahí los testimonios.

Fue escandaloso porque supuestamente fue escondido, yo creo que no, el informe estaba online todos los años. De mi experiencia, estoy de acuerdo con Lorena Fries, cuando dijo que había información muy precaria, muy general, según mi experiencia. Se habla de participación en algunos casos, pero sin datos específicos, entonces no sé cuanta información útil hay en esos testimonios para casos judiciales. Claro que eso hay que investigarlo.

"Se habla de una posible comisión permanente que evalúe delitos de derechos humanos, para calificar como víctima o no a quien hace una denuncia. Y si existiera esta comisión permanente, habría que escuchar a los ex conscriptos".

También era posible ser un conscripto el 11 de septiembre de 1973 y no ver nada, como había unos que vieron muchas cosas. Hay mucha variedad de experiencias.

- ¿Cree que es necesario que se haga una especie de comisión Valech o algo así para los miles de conscriptos de la dictadura?

- Es una opción, es lo que están pidiendo varias agrupaciones. Políticamente quizás es difícil.

Volviendo al informe supuestamente escondido, ahí se habla de la posibilidad de abusos de derechos humanos de ex conscriptos, según el informe hay que verlo caso por caso, y se habla de una posible comisión permanente que evalúe delitos de derechos humanos, para calificar como víctima o no a quien hace una denuncia. Y si existiera esta comisión permanente, habría que escuchar a los ex conscriptos. Pero sí, creo que es importante conocer la memoria y las historia de los conscriptos de la dictadura militar.

Comentarios

En el canal La Red, varios

No fueron blancas palomas,

Añadir nuevo comentario