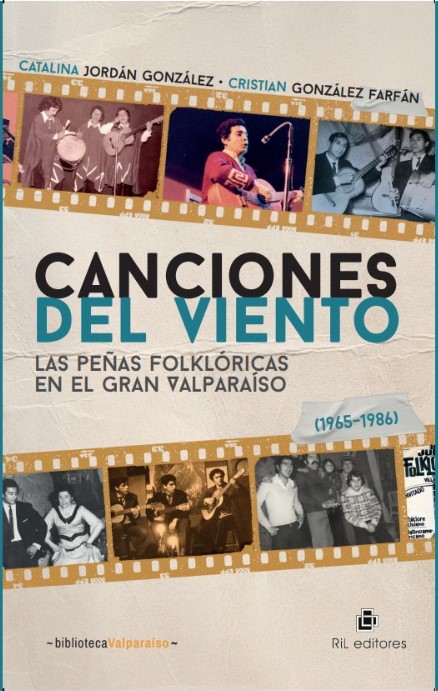

A fines de abril pasado, se lanzó Canciones del viento (2025, Ril Editores), libro que recoge la historia de las peñas folclóricas en el Gran Valparaíso a partir del testimonio de sus protagonistas y de revisión bibliográfica y de prensa de esos años. El periodo comprendido en esta investigación es entre 1965 y 1986.

Dentro de sus páginas, se da a conocer la historia de la peña folclórica de la Universidad de Chile Sede Valparaíso, y otras peñas que tuvieron lugar en las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Se cuentan visitas ilustres como las de Violeta Parra, Víctor Jara, Patricio Manns, Margot Loyola, Quilapayún y Atahualpa Yupanqui.

Las peñas tienen un quiebre luego del golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973. Según los autores, Catalina Jordán González y Cristian González Farfán, en este momento se produce un cambio en la orientación de las peñas, transitando hacia espacios de refugio y resistencia cultural contra la dictadura.

En entrevista con Interferencia, los autores de Canciones del viento resaltan las principales características de las peñas, que iban más allá de ser lugares donde se escuchaba música, específicamente la de la Universidad de Chile Sede Valparaíso, donde se hicieron actividades pedagógicas, académicas, en los cerros y en el territorio.

El libro ya fue lanzado en Valparaíso y Santiago. El próximo 24 de mayo se lanzará, a las 12 horas, en Viña del Mar, en el Palacio Rioja, sala Aldo Francia.

¿Qué es lo que recoge principalmente el libro sobre las peñas?

Catalina: el libro abarca la historia de las peñas folclóricas en el Gran Valparaíso, involucrando desde el año 1965 al 1986. Del Gran Valparaíso significa que nosotros abordamos el territorio desde Valparaíso, pasando por las ciudades de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Concón, que es lo que se conoce actualmente como el Gran Valparaíso. Decidimos hacerlo sobre ese territorio porque está un poco más circunscrito en un espacio, que tiene relación entre las ciudades, porque también supimos que en esos lugares más o menos habían existido peñas; y las fechas tienen que ver básicamente con que el año 65, en agosto, pocos meses después de que se crea la peña de los Parra en Santiago, nace la primera peña en Valparaíso, que es la peña de la Universidad de Chile, de los estudiantes de la Universidad de Chile; y hasta el 86, porque ese es el año donde termina de funcionar la última de las peñas estables que nosotros estudiamos que son los jueves folclóricos en Villa Alemana. Pero eso no quiere decir que en esa fecha dejaron de existir las peñas. Siguieron funcionando hasta la actualidad.

Cristian: Claro, y se toma con el contexto político también que el año 86 ya estaban un poco desatadas las protestas a nivel nacional, que empezaron muy fuerte el año 83, pero el año 86, efectivamente la última peña con domicilio fijo, que fue la que nosotros estudiamos, pero igual se siguieron haciendo peñas como instancias de reunión y de reencuentro político, a pesar de que la fuerza de todo eso estaba en la calle, ya a esa altura del año 86, definido como el año decisivo por el PC para derrocar a la dictadura.

Hablemos de la peña folclórica de la Universidad de Chile de la sede de Valparaíso. ¿Qué es lo que pudieron ver y los datos que pudieron recoger de actividades mismas que se realizaban en este lugar?

Catalina: hay como dos vertientes de lo que nosotros logramos establecer en la peña folclórica de la Universidad de Chile. Uno, es como su historia principal, que tiene que ver con sus protagonistas, la gente que hizo la peña, que investigó, que además de las actividades artísticas hizo mucho trabajo pedagógico, se organizaron actividades académicas, extensión, a los cerros, al territorio, etcétera. Esa es como una parte de la historia. Y otra parte es que pudimos establecer visitas de artistas reconocidos tanto nacional como internacionalmente que pasaron por esa peña como parte de un circuito de los músicos de la música tradicional o de lo que después iba a ser conocido como la nueva canción chilena.

Cristian: y dentro de ese contexto, justamente está la visita de Violeta Parra a la peña, que fue muy destacada, tres días seguidos llenó. Y casi todos los referentes de la nueva canción chilena estuvieron ahí: Rolando Alarcón y Víctor Jara. Además, la visita internacional deslumbrante como la de Atahualpa Yupanqui. La peña formó una gran escuela dentro del ámbito de Valparaíso.

Uno puede pensar que en una peña solamente se oía música y se congregaba gente que quería escuchar música, pero por lo que me dice va mucho más allá de eso, ¿no?

Cristian: fue una línea que adoptó la peña después de una separación que hubo. El Gitano Rodríguez y Payo Grondona se van a Viña del Mar a formar otra peña en el Cap Ducal, que mucha gente hoy día pensará, ¿cómo hay una peña en el Cap Ducal? Y sí, hubo una peña en el Cap Ducal, en Viña del Mar, en ese restaurante tan lujoso que se ve hoy, en ese barco de piedra, como dice el Gitano Rodríguez, pero esta línea tradicional que se queda dentro de la peña justamente es la que hace esta escuela, que yo te digo, que empiezan a invitar a muchos personajes reconocidos, incluso de literatura, como Arguedas. Se piensa siempre en la peña como una instancia musical, pero en realidad en el caso de la peña Universidad de Chile abarcó muchas más áreas, mucho más allá de lo de lo musical. Fue muy importante esta línea tradicional que iba como en la línea a lo mejor de lo que hacía Margot Loyola, del cultivo de la cultura tradicional.

Catalina: yo creo que hay que pensar esa peña como una peña madre de lo que fue sucediendo también en las peñas siguientes y que tiene básicamente esa característica muy importante, que funciona más bien como un centro cultural quizás más acotado a lo que llegó a hacer la peña, sino casi como si fuera un centro educativo, académico. Tenía muchas vertientes de trabajo.

Me imagino que en la historia de las peñas que lograron recoger, hay un antes y un después del 11 de septiembre de 1973. ¿Qué pasa con las peñas después de 1973?

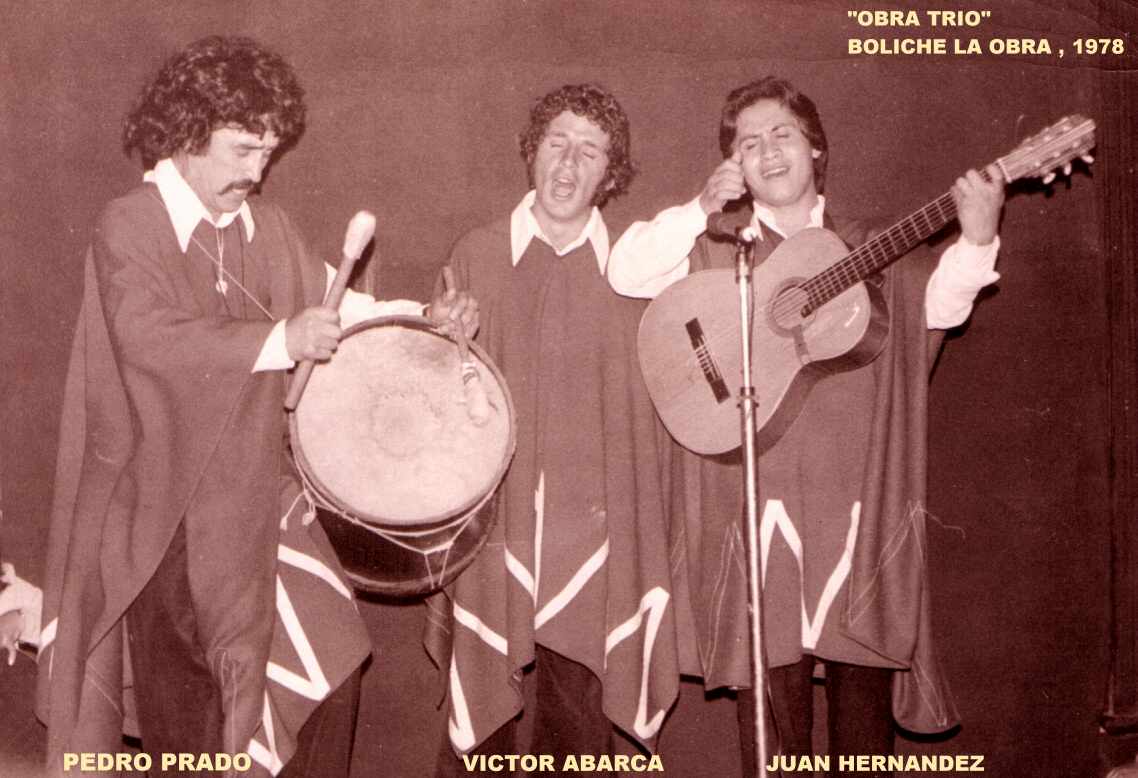

Cristian: la peña de la Universidad de Chile de sede Valparaíso deja de existir antes del golpe, pero la peña de la Chile es como la gran inspiración que tienen las peñas que van a surgir posteriormente. Hay un año de silencio entre el 73 y el 76, donde hay actividades que son espontáneas, peñas que se arman en el Cerro Esperanza, en Recreo, que se conoce en algunos casos, pero no son no son continuas. Y la primera peña con domicilio fijo que surge en dictadura es la peña del Instituto Chileno Francés, que surge justamente al alero de esta institución porque al director, que era un hombre muy interesado en la cultura, se le ocurre armar una peña en ese recinto que tenía cierto paraguas institucional, una cierta protección. Y ahí se reunieron y pasaron muchos artistas también importantes del periodo, incluso es la primera peña tal vez que tenía una experiencia con diapositiva. Mientras el artista estaba cantando, por ejemplo, se pasaban diapositivas y eso fue muy innovador dentro del periodo. Y claro, después justamente los mismos estudiantes, por ejemplo, del pedagógico de la Chile en Playa Ancha quieren armar una peña similar a la que había antes del golpe, pero en el contexto de represión que había y de persecución a los líderes estudiantiles, incluso a los profesores que estaban dentro de esa universidad, no se puede hacer algo tan similar. Entonces, ubican unas quintas de recreo que están al frente del pedagógico y ahí arman la peña El Brasero, que surge un año después de la peña del francés. Y te podría hablar también de la peña Magisterio de Villa Alemana, que a pesar de que hoy día es más fácil llegar a Villa Alemana, en ese tiempo era muy difícil y esta peña era una peña popular, que estaba arriba de un cerro a siete cuadras, donde le costaba mucho llegar a los artistas y al público porque se llovía eternamente, que fue un bastión de resistencia súper importante y finalmente yo te diría como peña con domicilio fijo, el boliche La Obra, que también estaba en el plan de Valparaíso en la calle Pedro Montt con Las Heras y que duró menos que las anteriores, pero que también se constituyó como una instancia súper importante y eran básicamente instancias de solidaridad y de resistencia cultural.

¿Qué significa que hayan sido espacios de solidaridad y resistencia cultural?

Catalina: las peñas en la etapa de la dictadura cumplieron un rol súper importante, en el sentido de que sirvieron como espacios de encuentro, primero, de personas militantes y no militantes que estaban desconectadas luego de los primeros años de dictadura, que fueron muy fuertes en represión. La primera instancia que se vive en las peñas es como volver a encontrarse. Personas que se habían encontrado quizás en actividades políticas antes del golpe, se volvieron a reencontrar. Son lugares de encuentro donde se desarrollan actividades en función de la solidaridad de distintos aspectos. Primero, personales, o sea, ‘me encuentro contigo para apoyarme, para pasar en este momento de dolor’, como cosas más personales quizás. Y también para organizar actividades con relación a reconfigurar los espacios políticos, ayudas económicas a personas, y tratar de ubicar a presos políticos, desaparecidos, mandar ayuda para afuera, un montón de actividades que podríamos clasificar como entre comillas solidarias.

Cristian: la peña El Brasero fue fundada por estudiantes que eran comunistas en aquel periodo, entonces fue como instancia de rearticulación política también, al calor de la música, al calor de los de las canciones que se cantaban. Se sabe que la peña El Bracero sirvió incluso para reuniones políticas, cuando la peña era la única instancia en la que la gente se podía juntar, ya que estaban suprimidos los sindicatos, las federaciones estudiantiles estaban proscritas… entonces la única instancia que había como para reencontrarse era la peña y en particular eso sirvió mucho para levantar el espíritu también a la gente donde todo era desconfianza, donde todo era persecución.

¿Hay algún antecedente que permita trazar la presencia de servicios secretos de la dictadura espiando este tipo de actividades?

Cristian: el director del Instituto Chileno Francés le manda una carta al intendente de la época diciendo que había la presencia de infiltrados y todo el asunto que trataron de poner incluso una bomba ahí. Hubo varios avisos de bomba, amedrentamientos generales, gente que en la jerga peñera se le llamaba los sapos, que eso yo te puedo decir que es transversal, incluso con las peñas de Santiago, que yo también estudié en un libro anterior. Se sabe de la presencia de ellos porque se metían vestidos de manera extraña, se metían en las mesas y todo el mundo sabía que no eran músicos, que venían a espiar. Precisamente, la gente misma era capaz de detectar a quiénes estaban siendo espías, infiltrados, sapos.

¿Las peñas se podían identificar como lugares donde se congregaba personas ligadas a la izquierda cultural, o también abarcaba a otro tipo de persona, otro tipo de público?

Catalina: Yo creo que en ese caso depende un poco de la época y de la peña, pero así como transversalmente es gente que se involucra de una u otra forma con el concepto cultural de izquierda. Aunque no militen en un partido. Los mismos entrevistados nos decían, ‘es raro que venga aquí alguien que le gusten Los Huasos Quincheros’. O que llegue alguien de ese estilo. Aunque sí había algunas personas que decían que de repente aparecía algún carabinero que iba a mirar porque le gustaba la música.

¿En qué momento asistimos al fin de las peñas?

Catalina: Yo creo primero que las peñas nunca han terminado. Primera cosa. Siguen hasta hoy. Ya sea en un nivel de menor convocatoria, pero siguen existiendo en las universidades, en los centros juveniles, las poblaciones, en juntas de vecinos, etcétera. Hay un momento, como decía Cristian antes, que las peñas que estudiamos nosotros, por lo menos, dejan de existir a ese nivel de masividad, porque la lucha ya pasó desde dentro de las paredes de las peñas a la calle. Entonces, quizás ya no era necesario mantener esas peñas en funcionamiento. Pero como entidad, como actividad, todavía existen.

Cristian: en la región de Valparaíso hay una peña vigente todavía, de todas las que estudiamos que es la peña Magisterio Villa Alemana, que se supone es heredera de la peña histórica, pero que se hace cada un mes en un sindicato ferroviario ahí y tienen un elenco estable un poco con el formato tal vez de lo que había en la peña antigua, que era como el fondo, ‘vendemos vinito y empanada y sobre todo existe un ambiente de solidaridad y de mucha camaradería’, que en el fondo todos los artistas participan de la venta de los de los insumos, de ordenar las mesas y todo eso, lo que en algún momento se conoció como el concepto de cantón orgánico. En el sentido de que el escenario tampoco tenía una gran altura, cosa de que entre el artista y el público hubiera una horizontalidad, que no hubiera como una cierta jerarquía entre las dos partes. Entonces, ese espíritu yo creo que se mantiene en la peña Magisterio Villa Alemana, que es una entidad viva hasta el día de hoy.

portada_canciones_del_viento.jpeg

Comentarios

Añadir nuevo comentario