La Peña de Los Parra fue un verdadero mito de la música chilena. El punto de reunión del “núcleo duro” de lo que después se llamaría la Nueva Canción Chilena y del ala de cantautores que en ese momento eran parte del Neofolklore, generó rápidamente una química que hizo que las cosas se precipitaran en ese sitio y se volviera en el paradigma del concepto de “peña” en el país.

El local, que era inicialmente la pieza de Ángel Parra como parte de una casona en Carmen 340 que alguna vez estuvo a cargo del pintor y folklorista Juan Capra, tuvo una expansión y una categoría posiblemente irrepetible para la canción chilena. La historia parte, según dice la prensa de la época, el 16 de abril de 1965 y ahora suena muy lógico que haya tenido una gran acogida de público. Mal que mal, contaría cada semana con un elenco compuesto por Ángel e Isabel Parra (además de reconocidos cantautores, un dúo de inmenso prestigio), Rolando Alarcón y Patricio Manns, y que además sumaría cerca de un año después a Víctor Jara y que también tendría a prácticamente todos los grandes nombres de la Nueva Canción Chilena y a varios exponentes de la música popular iberoamericana.

Pero en el comienzo todo fue azaroso, y por eso Ángel Parra dice que “Rolando fue muy generoso porque se embarcó cuando esto era una aventura, que por suerte resultó exitosa”. El espacio tuvo tal recepción que rápidamente todo lo que se hacía ahí se tomó como un modelo para todos quienes empezaron a replicar peñas a lo largo del país. Por ejemplo, en cuanto a la decoración, dice Parra que “en Horcones me regalaron unas mallas de pescadores y en un instante de... creatividad estética, digamos, las puse colgando en el techo y me traje unos cochayuyos y los instalé por la pared. Después todas las peñas tenían lo mismo, en el norte, en el sur, en cualquier lado. Todos ponían también una garrafa como candelabro, y quedó todo eso instituido como adorno de peña. Claro, todos lo copiaron porque era muy fácil, quién no tenía una garrafa”, dice entre risas.

En este lugar los músicos descubrieron que tenían un potencial enorme entre manos, y no en términos monetarios. “Tuvimos entre todos una relación diferente porque no fue comercial. No estábamos detrás del billete, y en realidad no sé muy bien detrás de qué andábamos, pero queríamos que nos escucharan. Estábamos en la cresta de una ola que venía desde Luis Emilio Recabarren”, dice Ángel Parra,

La gran diferencia con las otras peñas era que allá no se vendía comida ni alcohol, sólo se regalaba un vaso de vino con el valor de la entrada. “Así no teníamos curados y rompíamos con esa idea de la gente que creía que porque tiene plata es rey. Nada, acá los reyes estaban sobre el escenario”, comenta Ángel Parra, aunque agrega que “poco a poco nos dimos cuenta que había que tener más ingresos e hicimos una concesión, que fue hacer un intermedio de 45 minutos para vender empanadas. Incluso después nos sofisticamos y vendimos anticuchos”.

Tal como dice el LP que se hizo en el sello Demon con el nombre del local, por ahí pasaban figuras como el entonces senador Salvador Allende y, por supuesto, otros músicos que veían la Peña como un punto de reunión y de conocimiento de las propuestas de algunos de los mejores artistas del país. Entre medio de los cantantes estaba también Marta Orrego, quien era señora de Ángel Parra y no se subía al escenario pero sí exhibía altas dotes organizativas y administrativas y puso bastante de su parte para que la Peña saliera a flote. De esa época recuerda que “el ambiente era bonito, se vivía mucha camaradería y, aunque había peleas, era por puras cabezas de pescado y se resolvían rápido. Entre ellos Rolando destacaba porque era muy ponderado, se le notaba su lado de profesor y no tenía problemas con nadie”.

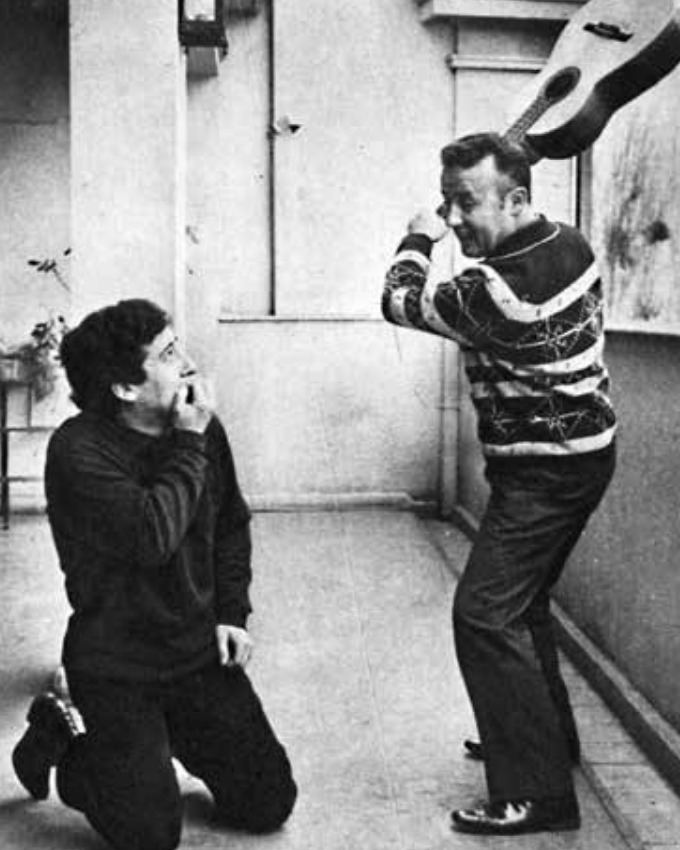

rolando2.jpeg

La madre de los hermanos Parra, Violeta, también participó muchas veces, incluso cuando ya se había instalado con su carpa en la comuna de La Reina. Orrego dice que “ella no era tan reconocida en esa época. Me acuerdo que se ponía a vender discos en el mesón mientras hacían fila los pitucos, porque a la Peña iba gente de hartos lados pero los pitucos estaban a la orden del día. Llegaban y le decían a la Violeta ‘a ver señora, en cuál de sus discos se cuenta mejor la tragedia de su vida’ y ella tomaba el de Las Últimas Composiciones y le decía ‘acá está’. Yo la retaba porque ella aceptaba que le preguntaran con esa frivolidad. Era una patudez que ahora no tendrían con ella”.

En este lugar los músicos descubrieron que tenían un potencial enorme entre manos, y no en términos monetarios. “Tuvimos entre todos una relación diferente porque no fue comercial. No estábamos detrás del billete, y en realidad no sé muy bien detrás de qué andábamos, pero queríamos que nos escucharan. Estábamos en la cresta de una ola que venía desde Luis Emilio Recabarren”, dice Ángel Parra, con lo que deja en evidencia que el espacio también sirvió para separar aguas entre ese elenco y los otros componentes del Neofolklore.

“Al crearse la Peña se vio de inmediato para dónde iba este grupo y para dónde el otro. Nosotros políticamente estábamos identificados y ellos eran ‘apolíticos de derecha’, y eso se reflejó ahí aunque nunca tuvimos una discusión ideológica, porque ellos iban a la Peña y teníamos una muy buena relación. El Chino (Urquidi) era un pianista de jazz excepcional, con una cultura musical tremenda y un arreglador enorme. Se casó con la Paz (Undurraga), de una familia muy distinguida y representaban la renovación de una cierta derecha musical. Para ellos esto era un hobby, una cosa que les daba trabajo y un dinero que no necesitaban. Nosotros estábamos ocupados en un proyecto de vida, no en un hobby”, dice Ángel Parra.

En este contexto Rolando Alarcón encuentra un lugar para cantar libremente y para depurar su imagen solista, que en ese tiempo no llevaba más que un par de meses y que ciertamente se delineó en este escenario. Al respecto dice Ángel Parra que “él no tenía lo que se llama un espectáculo, sino que una sesión de canciones de unos 30 a 40 minutos, donde uno podía tararear y aplaudir. Era un número muy participativo, donde además ofrecía una sonrisa muy grata. Rolando le ponía una nota desdramatizadora a la Peña, porque como persona era muy liviano. Con Víctor éramos pesaditos en nuestro repertorio y Patricio qué decir, entonces Rolando le ponía una nota alegre”.

Siendo ya parte del elenco más prestigioso de la música chilena, Rolando Alarcón comenzó su larga lista de grabaciones solistas con una importante atención de la prensa. Las revistas de la época anunciaron rápidamente la noticia y, como tantas otras veces, fallaron en su pronóstico. A mediados de 1965 Rincón Juvenil anunció que Rolando Alarcón sería parte de las novedades disqueras con su primer single solista. El texto decía así: “mientras tanto, la producción discómana de RCA se está inclinando notoriamente hacia la tendencia neofolklórica. Rolando Alarcón, el autor de ‘¿A dónde vas soldado?’ tomó su guitarra y se lanzó a grabar otra refalosa, titulada ‘En el patio de mi escuela’, un tema que él escribió con mucha autoridad, puesto que es profesor primario y que nos pondrá a todos muy nostálgicos y pacifistas... En la otra faz figura un cachimbo, ‘Si somos americanos’”.

Gracias a “Si somos americanos”, Alarcón trepó bastantes lugares como artista “de moda”, lo que para él tenía un alto interés, pues siempre buscó que la gente recibiera sus canciones y se apropiara de ellas. En esa misma perspectiva se entenderán algunos de sus pasos futuros, como la participación en festivales o la búsqueda de nuevos sonidos

Como las refalosas estaban a la orden del día, se suponía que “En el patio de la escuela” sería el nuevo hit del compositor, pero la gente y la historia dijeron otra cosa. “Si somos americanos” pasó a ser rápidamente un clásico del repertorio de la música chilena. Acorde a su espíritu pedagógico, el tema traía en ritmo de cachimbo un mensaje de hermandad latinoamericana que rápidamente quedó grabado en la memoria popular. Con esa canción se simboliza la nueva etapa de Rolando Alarcón, quien deja de ser un reputado compositor para ser uno de los solistas más populares del momento junto a los hermanos Parra, ya que Patricio Manns y Víctor Jara aún no entraban a escena y Pedro Messone seguía probando suerte con conjuntos, primero con Los de Las Condes y luego con Los Paulos. No está de más mencionar que Alarcón se echa a andar como intérprete, luego de que obtuviera diversas distinciones a comienzos de 1965 como El Laurel de Oro como mejor compositor, que en La Serena “Doña Javiera Carrera” fuera elegido como el mejor tema de 1964, o que en Arica también recibiera el premio al creador del año.

El interés de los medios por este nuevo solista fue inmediato, ávidos por conocer a los artistas que entregaban una nueva mirada en el Neofolklore. Y así Rolando Alarcón dio a conocer su faceta de hombre tranquilo, bonachón y profundamente pedagógico. Dándose tiempo para opinar de Los Beatles (“me interesan porque no practican un ritmo frenético, como ocurrió al comienzo del rocanrol y del twist. Cultivan una mezcla de balada y ritmo. Han creado un estilo”, como para mostrar su trabajo de maestro y la sencilla inspiración de sus canciones.

rolando3.jpeg

La revista Rincón Juvenil publicaría una nota sobre su figura, esta vez ya como un cantante consolidado. En esa ocasión, Alarcón habla de su pasión por la música chilena y comenta que “creo que mi afecto por el folklore fue creciendo al mismo tiempo que conocía y comprendía más profundamente a nuestro pueblo”.

Gracias a “Si somos americanos”, Alarcón trepó bastantes lugares como artista “de moda”, lo que para él tenía un alto interés, pues siempre buscó que la gente recibiera sus canciones y se apropiara de ellas. En esa misma perspectiva se entenderán algunos de sus pasos futuros, como la participación en festivales o la búsqueda de nuevos sonidos. A partir de este éxito hizo otro cachimbo para imponer el ritmo, tal como había ocurrido antes con las refalosas, y grabó “En las salitreras”, que tenía otros elementos un poco más incisivos en términos sociales, ya que se refería a las precarias condiciones en que vivían los trabajadores mineros. Si bien en esta ocasión no hubo mayores dificultades con la difusión, el tema servía para vincular a Rolando Alarcón más definitivamente con otros artistas del género como Violeta Parra y sus hijos Isabel y Ángel, quienes tenían las mismas intenciones denunciativas.

Sobre esto, Silvia Urbina comenta que “en realidad Rolando tuvo esa línea desde muchos años atrás, con el Cuncumén ya teníamos la posibilidad de recorrer Chile y las carencias de la gente eran enormes. Por eso, era lógico que en algún momento aparecieran esas canciones”. La revista El Musiquero, en una editorial, se detiene en el estilo de estos temas de Alarcón, aunque con un claro tono de defensa, al mencionar que “Rolando Alarcón ha sabido interpretar los deseos de expresión de su pueblo y ha cantado a los personajes históricos que aunque conocidos no tenían su canción (le han llegado a llamar cariñosamente ‘El Francisco Encina del Folklore’). Sus ideales lo han llevado a esbozar protestas de tono internacional, pero con medida y recato. No es el caso de los modernos trovadores folklóricos de otras latitudes que, detrás de sus largas cabelleras, explotan en imprecaciones contra determinados bandos o tendencias políticas. Rolando es un estupendo ser humano y tiene gran mesura, además sabe que nuestro medio no es favorable al ataque desenfadado y sólo va insinuando ideas en poéticas y sencillas canciones. Es aplaudido por moros y cristianos. El merece ese aplauso y merece el respeto de su público, porque antes que nada, él los respeta”. De todos modos, esta armonía política no duraría mucho y muy pronto Alarcón volvería a sufrir problemas de censura con algunos medios de comunicación.

En medio de la efervescencia musical de ese año, ocurrió un pequeño acontecimiento que refleja lo pintoresco del ambiente musical chileno de la época y de lo importante que era la raíz folklórica en la industria artística nacional. En 1964 se produjo el suceso de la Misa criolla de Félix Luna y Ariel Ramírez en las voces de Los Fronterizos tanto en su país de origen, Argentina, como en Chile. Como en otras ocasiones el hecho provocó una rápida respuesta de la industria nacional y, casi simultáneamente, aparecieron tres proyectos de similar envergadura. Dos de ellos, de hecho, tuvieron un amargo conflicto a través de los medios de comunicación.

Se trataba de la Misa a la chilena de Raúl de Ramón (RCA) en versión de Los Cantores de Santa Cruz y la Misa chilena de Vicente Bianchi (Odeón), interpretada por orquesta, el coro Chile Canta y la voz solista de Jaime Soval (intérprete de la Nueva Ola, hermano del autor de “El corralero” pero que había “castellanizado” su apellido). Las obras, a través de sus sellos grabadores, tuvieron duras discusiones para ver cuál era más “auténticamente chilena” y, peor aún, para dilucidar quién la había creado primero.

La revista El Musiquero comentó el episodio entregando algunos datos un tanto sorprendentes: “Al margen de los considerandos, lo notable es que Odeón lanzó una campaña de prensa, de circulares y de avisos, en que muestra notorio resentimiento porque le ganaron la mano y lo peor, incluye hasta una carta del muy ilustre y respetado Cardenal chileno, la que, parece, ellos quieren usar como argumento de venta para certificar que su misa es la mejor. Creemos honestamente que el asunto está mal encarado. Una misa, cualquiera que sea el punto donde se grabe y cualquiera que sea el intérprete, debe ser respetada en todo lo que significa y no lanzarse en una guerra comercial sin cuartel, a trueque de recuperar terreno”.

En medio de esta pelea, Rolando Alarcón también tuvo su pequeño papel, al ser parte del elenco que registró la tercera obra en cuestión, el Oratorio para el pueblo, de Ángel Parra para el sello Demon y que pasó a ser considerada como uno de los primeros intentos de obras “conceptuales”, reafirmadas en el Sueño americano de Patricio Manns (publicado en 1967) y que después tomaron forma más definitiva con el formato de “cantatas populares” iniciada por Santa María de Iquique de Luis Advis.

Este éxito repentino del folklore obligaba a los gestores a mostrar la música a lo largo de todo Chile y, tal como se hacía con los artistas de la Nueva Ola, los intérpretes del nuevo movimiento armaron auténticos maratones por las ciudades más numerosas y hasta los pueblos más apartados. Las más emblemáticas y recordadas fueron las giras del programa radial Chile Ríe y Canta, que conducía René Largo Farías.

En el “Oratorio” Alarcón y José Luis Hernández interpretaron diversos instrumentos para la grabación e incluso en varias de las presentaciones en vivo, como parte de ese espíritu fraterno que reinaba en La Peña de Los Parra e incluso dentro de todo el ambiente musical de la época. Ángel Parra dice que “Rolando ayudó en el Oratorio como yo toqué la quena e Isabel el charango en ‘Si somos americanos’. Nos ayudábamos, había un intercambio de conocimientos sin ninguna pretensión y sin querer hacer esos discos de ‘duetos’ que salieron después en la industria musical. Y lo hacíamos sin cobrar un peso, nada, era algo muy hermoso y, por lo tanto, irrepetible. Lo que vivimos esos años fue algo extraordinario”.

rolando4.jpeg

Al respecto María Elena Infante, de Las Cuatro Brujas, dice que “en ese momento éramos muy unidos. Imagínate que cuando grabamos los ‘Parabienes al revés’ el mismo Ángel nos ayudó a sacar el rasgueo porque lo desconocíamos. Y cuando volvió de Europa, la Violeta nos quiso conocer y fue muy cariñosa con nosotras. Nos cantó varios de sus temas y grabamos muchas de esas cosas en un cassette en los 80, que tenía muchos inéditos. Todavía no entraba tan fuerte la discusión política y podíamos compartir bastante”.

Junto con el éxito de “Si somos americanos”, hubo en ese año dos acontecimientos musicales. En primer lugar, los medios radiales repararon un error de proporciones ocurrido durante el Festival de Viña de 1965, cuando el jurado decidió darle el primer premio del certamen a “Mano nortina” de Kiko Álvarez, interpretada por Los Cuatro Cuartos, en detrimento de “El corralero” que, como ya se ha mencionado, cantaron Los de Las Condes. “Éramos muy nuevitos y jamás nos hubieran hecho ganar” recordaba Hernández 40 años después. Paulatinamente, las radios comenzaron a darle prioridad al tema de Sauvalle, el que finalmente llegó a participar y vencer en el Festival de Cosquín de 1966 y obtuvo gran popularidad en Argentina en la voz de Hernán Figueroa Reyes, entre otros grandes intérpretes transandinos.

El otro hito fue obra del entonces reportero Patricio Manns. Luego de que ganara con el tema “Bandido” un concurso en Radio Minería, realizado para que el grupo Los Trovadores del Norte incorporara a su repertorio una canción chilena, el creador se sumó al elenco de La Peña de Los Parra y, a mediados de 1965, fue tentado por el productor Camilo Fernández para que grabara un single en Demon. Manns contó en el libro 'En busca de la música chilena', de José Miguel Varas y Juan Pablo González, que ante la escasa aprobación del productor por su repertorio, hizo en una noche “Arriba en la cordillera”, el tema que le permitió la consagración definitiva y la inclusión de una de sus creaciones entre los clásicos de la canción chilena.

Con nuevas figuras y una producción incesante, no había dudas de que la apuesta de los productores se había conseguido: el folklore estaba en un lugar de privilegio dentro de la escena musical. Lo ejemplifica una nota de la revista Rincón Juvenil, donde se describe uno de los tantos encuentros folklóricos que se hacían en el teatro de Silvia Piñeiro.

“POR PRIMERA VEZ (sic) en esta época ‘colérica’, la gente, y entre ésta la gente joven principalmente, hace cola para entrar a un espectáculo… folklórico.

—Es inesperado desde luego, sobre todo cuando muchos creen que a los jóvenes sólo les interesan el rock y el shake —nos dice Alejandro Santelices (santiaguino, 18 años, estudiante secundario)...

—Y... ¿a qué cree que se debe esto?... —Muy simple… Porque aquí también hay una “nueva ola”. ¿Qué otra cosa representan conjuntos folklóricos como Los Cuatro Cuartos, Los de Las Condes y Las Cuatro Brujas?...

Es cierto, decimos nosotros. Todo se renueva, y he aquí que el folklore chileno tiene una nueva oportunidad de surgir y manifestarse plenamente en los llamados “Miércoles Folklóricos”, que todos los ídem, a las 19 y a las 22 horas, se realizan en el Teatro Silvia Piñeiro, en Tarapacá 1181.

—No hay incompatibilidad entre admirar a Luis Dimas y Los Beatles y disfrutar con Los de Santiago...”

En esa misma época, la prensa habla de un nuevo accidente automovilístico del compositor, que le significó una operación de menor importancia y que se estropeara por completo el Fiat 500 que había comprado recientemente. Al poco tiempo, Alarcón adquirió un jeep, que fue a estrenar con José Luis Hernández a La Reina.

Este éxito repentino del folklore obligaba a los gestores a mostrar la música a lo largo de todo Chile y, tal como se hacía con los artistas de la Nueva Ola, los intérpretes del nuevo movimiento armaron auténticos maratones por las ciudades más numerosas y hasta los pueblos más apartados. Las más emblemáticas y recordadas fueron las giras del programa radial Chile Ríe y Canta que conducía René Largo Farías, sin duda uno de los más trascendentes difusores de la música chilena. Bajo su cargo, verdaderas constelaciones recorrían el país: en una misma gira podía encontrarse Pedro Messone con Rolando Alarcón y Patricio Manns o Violeta Parra con los Cuncumén y el naciente Quilapayún. Los riesgos eran grandes y no siempre el resultado artístico o administrativo era el esperado. Sin embargo, las giras de Chile Ríe y Canta se hicieron hasta 1973 con músicos de los más variados estilos e ideologías, incluso cuando la situación política del país era más que conflictiva.

Esta primera gira del Chile Ríe y Canta, por dar sólo un ejemplo, recorrió literalmente desde Arica hasta Punta Arenas, pasando por 34 ciudades. El elenco, entre otros, incluía a Alarcón, Manns, Los de Santiago, Las Caracolito y un grupo pascuense.

Víctor Ibarra, posteriormente integrante de Voces Andinas y Santiago 4 fue testigo de la primera gira del Chile Ríe y Canta, realizada al norte del país en el invierno de 1965. “Yo era parte de Los Dreamers, grupo de la Nueva Ola, pero fui como reemplazante en Los de Santiago. Ahí pude conocer ese mundo y estrechar lazos con Patricio Manns y Rolando, lo que nos sirvió posteriormente para Voces Andinas. El motor de todas esas iniciativas era René, un hombre de una generosidad e inventiva envidiable y que no ha tenido el homenaje que se merece. Puedo decir con todo conocimiento de causa que él colectivizaba las ganancias e individualizaba las pérdidas”. Rincón Juvenil comentaba en sus breves que “El ESPECTACULO folclórico de Chile Ríe y Canta, que dirige y anima el gordo René Largo Farías, se está presentando en diversas ciudades nortinas. Desde Arica nos envió un amable mensaje Rolando Alarcón, el prócer de las refalosas: ‘Hemos tenido un notable éxito’, nos dice. ‘Las canciones de Patricio Manns hacen sensación…’”.

En esas giras, tal como menciona Alarcón, comenzaba a perfilarse el suceso de Patricio Manns, que lo volvió el ídolo del momento, espacio que después compartiría con Pedro Messone en el ambiente mediático de la época y que finalmente recuperaría José Alfredo Fuentes para la Nueva Ola. Fuentes, en todo caso, provenía también del ambiente neofolklórico, ya que sus primeros pasos fueron con el conjunto Los del Sendero, de corta vida en el medio.

Sin embargo la importante labor de Chile Ríe y Canta también tenía sus momentos de amargura. En ese año, por ejemplo, el programa perdió el auspicio gubernamental por “culpa” del repertorio de Rolando Alarcón, específicamente por “Yo defiendo mi tierra”, interpretado en una emisión del espacio. Era una nueva muestra de la itinerancia del programa por una larga lista de radios y un nuevo sinsabor del músico con los dueños de los medios de comunicación. No sería el último, por cierto.

Más allá de esos inconvenientes, Rolando Alarcón también vive algunos episodios personales de interés. Por ejemplo, tuvo por esas fechas una academia de guitarra en la calle Sucre. José Luis Hernández recordaba que “era muy simpático porque se consiguió un jardín infantil con una profesora amiga para poder hacer las clases y, por lo tanto, todos los asientos eran para niños y a la gente le quedaban las rodillas en la cara. Pero se pasaba muy bien, el propio Rolando me dejó a cargo de algunas de esas clases cuando le tocaban actuaciones fuera de Santiago o giras con el Chile Ríe y Canta”.

En esa misma época, la prensa habla de un nuevo accidente automovilístico del compositor, que le significó una operación de menor importancia y que se estropeara por completo el Fiat 500 que había comprado recientemente. Al poco tiempo, Alarcón adquirió un jeep, que fue a estrenar con José Luis Hernández a La Reina, donde pudo tener un particular encuentro con la flor y nata del folklore chileno.

rolando5.jpeg

“Rolando me dijo ‘vamos a probar si sube cerros, vamos a ir a conocer una amiga a La Reina’. Era una casa de madera, Rolando dice aló y toca la bocina y aparece una señora con el pelo hacia adelante, toda chascona. ¿Puedo decir un garabato? le dice... ‘¡y qué venís a hacer aquí, vos, chuchetumadre!’. Al tiro reconocí quién era, doña Violeta Parra, en persona. Rolando no se quedó atrás y le dijo ‘qué te pasa vieja tal por cual, te vengo a ver y me tratai así’. Y ella se entró y cerró la puerta. Al rato abrió de nuevo y dijo ‘te voy a recibir nada más porque venís con un amigo, pa’ que no piense que soy una rot’e mierda’. (risas). Rolo me dice, ‘Pepe, te presento a doña Violeta Parra’. ‘Hola, Pepe, cómo te va’, dice ella. ‘Este huevón ingrato, que no me viene a ver nunca’, y le reclamaba por eso, porque hacía mucho tiempo que no iba. ‘He pasado las penurias más grandes, y vos, los amigos no aparecen’, y qué sé yo, cobrándole sentimientos. Mientras tanto se asoma la Titina (Tita Parra, hija de Isabel y nieta de la creadora), que era una cabra chica y la Violeta le dice ‘¡ándate pa’adentro y sigue estudiando el rasgueo!’. Nos dio una mermelada de ciruelas, nunca he comido mermelada más ácida y en eso llegó la Chabela con Quico Bello, al rato llegó Víctor Jara, el Ángel y una amiga fotógrafa de la Violeta. Mientras tomábamos té nos pusimos a pelar a medio mundo y se le ocurrió que jugáramos al auto. Ella era el chofer y todos éramos una parte del auto, yo era la rueda derecha, el otro era la rueda izquierda, el otro era el volante, qué sé yo; ella iba contando la historia del auto y uno tenía que hacer lo que pedía; el que se equivocaba echaba una prenda, y eran penitencias duras, cosas elevadas, de gente intelectual. Yo estaba muerto de miedo, y me pidió que hiciera de prenda todas las etapas de la vida del hombre, desde que es una guagüita, cuando crece, etc., fue cuando más he transpirado en mi vida”.

El éxito de La Peña de los Parra hace que Camilo Fernández reúna en un LP varios singles que tenía de los integrantes de este elenco, lo que permitió dar una idea del equipo que echó a andar la Peña en sus primeros meses: Ángel e Isabel Parra, Rolando Alarcón y Patricio Manns, centrado, por cierto, en el dúo de los hermanos. De Manns figura el single de “Arriba en la cordillera” y “En Lota la noche es brava” y Alarcón participa con dos temas que posteriormente no figuraron en LP alguno del creador: “La refalosa del Morro”, en un nuevo giro patriótico para el ritmo de moda y el “Parabién de la paloma”, su primera incursión en un ritmo que también dio mucho éxito a los compositores del rubro y un tema que posteriormente alcanzó a tener versiones en el extranjero, por ejemplo, en la voz de la venezolana Soledad Bravo.

A fines de 1965 apareció finalmente su primer LP solista en Chile, 'Rolando Alarcón y sus canciones', que incluye 12 temas de su autoría, que incluía dos canciones que obtuvieron bastante popularidad: el cachimbo “Yo defiendo mi tierra” y otro parabién, “Mocito que vas remando”.

En todo caso, ya en esa época era claro que el perfil de Alarcón era otro con respecto a los demás artistas de la Peña, que tenían otro nivel de popularidad y generaban la atención de los medios y los productores. Víctor Ibarra lo sentencia de la siguiente manera: “Camilo era productor de la RCA y además era dueño de su propio sello, Demon, entonces uno notaba sus gustos viendo los que grababan para Demon y los que, en cambio, sólo se quedaban en la RCA”. Alarcón, por ejemplo, con el sello de Fernández sólo hizo estos dos temas y sus dos primeros LP los grabó con RCA. El productor lo explica de la siguiente manera: “yo lo encontraba mejor compositor que intérprete. Nos dio grandes éxitos con los Cuartos, pero no daba el perfil de artista de éxito. Yo siempre lo veía como una suerte de cura franciscano, medio bonachón, muy medido, no era lo que se llamaba una ‘estrella’, así que no lo llevé a mi sello más que para esos temas”.

Pese a esto, Alarcón era una de las figuras del momento y a fines de 1965 apareció finalmente su primer LP solista en Chile, 'Rolando Alarcón y sus canciones', que incluye 12 temas de su autoría, que además de los que ya habían sido exitosos singles incluía dos canciones más que obtuvieron bastante popularidad: el cachimbo “Yo defiendo mi tierra” y otro parabién, “Mocito que vas remando”. En términos generales, el disco sintetiza la intención del compositor de hurgar en ritmos folklóricos de diversas zonas del país, más allá de la música de la zona central, que según él “había sido muy tocada” y que conoció sobradamente durante su paso como director del Cuncumén. El LP, además, contiene la curiosidad de que la foto portada la realizó nada menos que Patricio Manns cuando se encontraban en gira con Chile Ríe y Canta.

De paso, el disco marca la exploración de Rolando Alarcón en la música latinoamericana, tal como lo había hecho Violeta Parra y los demás integrantes de la generación, que componían con toda naturalidad en ritmos de huapango mexicano, guajira cubana, joropo o polo margariteño de Venezuela.

En una ya mencionada columna en la revista Ritmo, dice que “cada canción representa para el compositor una historia o un determinado momento de su vida. A veces fluye rápida y definitiva; otros, cuesta encontrar lo que se busca y se entra a cambiar y probar frases (...) Como ven, amigos, así como he andado vagando por tanto tiempo, en distintos rincones del mundo, así también he ido escribiendo canciones y versos en cada uno de esos maravillosos lugares”.

Sobre otro de sus grandes éxitos, el “Mocito que vas remando”, Alarcón en una entrevista posterior menciona que “yo iba en una barcaza en Chiloé cuando me contaron la historia de un muchacho pobre cuyo barco se hundió cuando cruzaba de una isla a otra. Me apenó tanto, que tomé inmediatamente mi guitarra, me fui a un lugar solitario de la barcaza y comencé a componer”.

Con el disco y la positiva respuesta de los medios, Alarcón siguió bien instalado como uno de los artistas de avanzada del movimiento folklórico, lo que se demuestra con su trabajo para la serie de TV Mocosita, de Sergio Riesenberg, adaptación de una obra del dramaturgo chileno Armando Moock y que dio origen a una canción con el mismo nombre.

El periodista y realizador explica de esta serie que “estaba hecha para un capítulo y la adaptamos a tres. Fue mi primer teleteatro y Rolando le hizo la música. Generalmente él componía la canción de entrada y algunos pasajes musicales. Con Rolando éramos amigos, iba mucho a mi casa o nos juntábamos en La Peña de los Parra. Así yo conocía sus creaciones y él sabía de mis proyectos… Hizo la música de prácticamente todos los teleteatros que dirigí. Lo elegía por su talento, porque podíamos conversar y había una afinidad evidente. Tenía un talento maravilloso, era un tipo talentosísimo y responsable”.

Además de esta serie Riesenberg recuerda que Alarcón hizo también la música de sus obras 'La aritmética en el amor, El jardín del edén, Ambiente de sombra dulce y Sopa de pollo con cebada'. También compuso el tema central de la primera edición de Martín Rivas, de 1970, que no fue dirigida por Riesenberg. “Yo hice la versión de 1979, pero Rolando ya estaba muerto”. En todos estos programas se pudo demostrar la versatilidad del compositor chileno y las motivaciones para temas que después acompañaron varios de sus LP.

El reconocimiento y la popularidad que vivía Rolando Alarcón quedó plasmada cuando se hizo la encuesta de la revista Rincón Juvenil para el solista folklórico más destacado del año 1966, en la que obtuvo el tercer puesto detrás de Patricio Manns y Pedro Messone.

El reconocimiento y la popularidad que vivía el músico chileno quedó plasmada cuando se hizo la encuesta de la revista Rincón Juvenil para el solista folklórico más destacado, en la que obtuvo el tercer puesto detrás de Manns y Messone. También, a comienzos de 1966, llegaron las distinciones por su exitoso año anterior. Muestra de esto es, por ejemplo, el premio Morro de Arica como testimonio a la popularidad en el norte de “Si somos americanos”. También por estos años de reconocimiento gana en dos oportunidades la Medalla de Oro del programa radial Discomanía, en otras dos el Laurel de Oro que entregaba el diario Clarín, la Estrella de Oro de Las Últimas Noticias y El Panchito, reconocimiento que daba la prensa en Valparaíso.

Era sin duda uno de los momentos de mayor éxito de Alarcón y que obviamente, además del reconocimiento popular, le trajo muchas sumas de dinero que, comentaba, fueron destinadas en buena parte a costear la dolorosa enfermedad de su hermano Héctor, quien murió a mediados de la década.

Sin embargo también le tocaba vivir un aspecto de la popularidad con la que jamás se sintió muy a gusto, ya que si bien le agradaba tener una cálida recepción en la gente, se incomodaba cuando tenía algunos “acosadores” y ocupaba varios resquicios para eludirlos. El más célebre es hacerse pasar por un hermano ficticio cuando alguien se conseguía el número de su casa. Cada que vez que alguien preguntaba por Rolando Alarcón decía “no, él no está, yo soy su hermano Luis” (como se dijo en el capítulo I, se llamaba Luis Rolando). También comentó alguna vez de una mujer que insistía por ser su alumna “particular” de guitarra, y que si bien no mostraba muchas habilidades ni avances, estaba fascinada cada vez que le tocaba encontrarse con el músico, pese a que le fijaba un honorario exageradamente alto para que desistiera. Para su alivio la alumna desapareció sin dejar rastro. La madre, por eso, decía siempre que “a Rolando lo persiguen las mujeres”.

rolando6.jpeg

En ese expectante escenario de verdadera explosión de la raíz folklórica durante 1965, como suele ocurrir con estos fenómenos, 1966 no tuvo el mismo brillo y se empezaron a sentir los síntomas de la repetición. El último grupo que alcanzó a emerger fue Los Paulos, gracias a su triunfo en el Festival de Viña con “La burrerita”, de Sofanor Tobar. Aparte de eso, se recuerda el impresionante éxito de Al séptimo de línea, musicalización de Willy Bascuñán al texto de Jorge Inostroza que interpretaban Los Cuatro Cuartos, impulsado por el suceso que había significado el radioteatro emitido por esas fechas. Más allá de eso, el movimiento del Neofolklore parece desgastado, se separan Las Cuatro Brujas, varios grupos anuncian cambio de repertorio y se denuncia una “crisis de creatividad”. El siguiente texto de Ricardo García para las Fiestas Patrias de ese año parece ser suficientemente enfático:

“Después de todo el camino recorrido por la nueva ola folklórica, ¿se ha logrado llegar verdaderamente a crear un auténtico lazo, una comunicación estrecha con el gran público, con el hombre de la calle, o es un movimiento que sólo entusiasmó a una parte de la juventud sin llegar a la gran masa? ¿La disolución de tantos conjuntos neo-folklóricos y los nuevos rumbos, en materia de repertorio, tomados por los más populares, indican que la nueva ola folklórica fue solamente una moda pasajera?. En resumen, ¿está en decadencia el movimiento que pretendió renovar el interés por la música chilena? En 1965 se llegó a un punto de saturación. Se cansó el público con docenas de canciones todas en el mismo tono de tristeza nortina; se desorientó al público juvenil al lanzarse semana a semana nuevos conjuntos que eran imitación de otros; lo que en principio era una búsqueda de Santiago, Sewell, Chillán | 99 nuevas formas, de nuevos motivos para la canción chilena, se falseó y más de una vez oímos en alguna entrevista. al autor de un trote nortino o de un cachimbo, confesar que jamás había pisado el norte. Se llegaba pues, a una producción basada únicamente en la imitación carente de alma. La música neofolklórica tenía poco de NEO y poco o nada de folklórica. Se produjo entonces (como sucede siempre) la selección, por parte del público, de aquellos que realmente habían aportado algo verdadero y quedaron los compositores mejores y los grupos realmente buenos. De ahí que a estas alturas de 1966, quedan entre los compositores, como algo valioso y definitivo sólo nombres (dentro de este movimiento joven) los de Rolando Alarcón, Patricio Manns, Sofanor Tobar, Willy Bascuñán, Los Parra, Hernán Álvarez, Sergio Sauvalle y Los de Ramón. (...) ¿Nuevas figuras? Muy escasas. Voces Andinas, Víctor Jara, Fernando Ugarte y Payo Grondona. (...) ¿Significa esto la decadencia de un movimiento que pretendió renovar nuestra música en todo sentido? Pese a todo, estos elementos no lo creen así. Grupos como Los Cuatro Cuartos o compositores como Rolando Alarcón o Los Parra han sido decisivos en el desarrollo de nuestra música popular. La selección que se ha producido es natural. En todo movimiento sucede lo siguiente. He visto personalmente cómo el público auténticamente popular recibe las canciones de Rolando Alarcón y canta con él. Cómo Violeta o Ángel Parra comunican a la gran masa de público en un teatro el mensaje de sus canciones. No podemos pedir que la producción de este tipo de música, logre en tan breve tiempo lo que por largos años fue sólo de música “tradicional”.

Su estilo de composiciones tuvo nuevamente su dificultad con la “oficialidad”, y tanto Víctor Jara como Rolando Alarcón vivieron nuevas polémicas. Mientras Jara debió lidiar con el rechazo de la iglesia y los sectores conservadores por su interpretación del tema folklórico “La beata”, Alarcón volvió a ser víctima de la censura por “Se olvidaron de la patria”, que denuncia la masacre de la que fueron víctimas trabajadores de la mina El Salvador.

El propio García señala que el camino de los cantautores más próximos al “canto comprometido” va sumando nuevas fuerzas. La Peña de los Parra cumple su primer año y al elenco estable se ha agregado Víctor Jara, quien entrega una nueva visión del canto campesino. Él y la irrupción de nombres como Voces Andinas o Quilapayún muestran la renovación de este camino. La siguiente nota aparecida en la revista Ritmo, llamada “Notas en cadena”, testimonia el buen momento de la Peña.

“Me van a perdonar que estas notas las dedique por entero a un solo tema, pero creo que es digno de destacarse el hecho que al pasar el tiempo, la única de las ‘Peñas Folklóricas’ que ha logrado mantener latente el interés del público, es la ‘Peña de los Parra’. ÁNGEL PARRA. ROLANDO ALARCON, PATRICIO MANNS y VÍCTOR JARA son los números que hacen el peso dentro del espectáculo, dentro del que se incluye cada semana a un artista o un conjunto invitado... Invitado estaba, durante mi última visita a la Peña, el Conjunto QUILAPAYUN, integrado por un grupo de muchachos que saben llegar al público con sus canciones. Sus voces muy afiatadas, y su repertorio muy bien escogido, sin dudas, lo convertirán dentro de poco en favorito. Favorito que sin embargo defraudó, fue PATRICIO MANNS, quien se mostró frío e impuso el repertorio que él quiso interpretar. Supe después que tenía algunos problemas personales, pero no hay que olvidar, Pato, que el artista tiene la obligación de ‘desdoblarse’ en el escenario, ya que el público concurre a olvidar sus propios problemas, y no a compartir los del cantante. Es difícil, pero los grandes artistas llegan a serlo justamente porque lo logran... Logran emocionar a los asistentes a la Peña, la música y letra de la canción que ÁNGEL PARRA dedicó a su pequeño hijo. Con su particular estilo. Ángel se mostró como siempre: ¡grande! Grandes aplausos arrancó con sus canciones ROLANDO ALARCON, quien además demostró un sorprendente contacto con el público, que en muchas de sus interpretaciones le acompañó haciéndole coro. Accedió a todas las solicitudes y no se retiró del escenario hasta que todo el mundo quedó complacido... Complacido quedó también el ‘respetable’ con la actuación de VÍCTOR JARA, un intérprete al que no conocíamos y que posee innegables condiciones. Muchos de los temas que cantó le pertenecen, teniendo especial acogida uno que requiere mucha habilidad interpretativa: ‘Liando el cigarrito’... El cigarrito parece ser el gran vicio de Ángel Parra, quien incluso no deja de fumar ni mientras toca la guitarra, ya que en su mano derecha sostiene entre los dedos meñique y anular el cigarro, no siendo ello obstáculo para que la interpretación sea perfecta. Como nota curiosa diré que el público no despegaba la vista del humeante cigarrillo esperando que, o se le cayera, o le impidiera tocar a tiempo una cuerda... Una cuerda medida, y que indiscutiblemente irá en beneficio del público y en mayor prestigio de la Peña, es la prohibición que se ha implantado en el sentido de que nadie puede entrar a la sala mientras uno de los artistas esté cantando”.

Sin embargo, este estilo de composiciones tuvo nuevamente su dificultad con la “oficialidad” de los medios folklóricos, y tanto Víctor Jara como Rolando Alarcón vivieron nuevas polémicas. Mientras Jara debió lidiar con el rechazo de la iglesia y los sectores conservadores por su interpretación del tema folklórico “La beata”, Alarcón volvió a ser víctima de la censura por “Se olvidaron de la patria”, que denuncia la masacre de la que fueron víctimas trabajadores de la mina El Salvador. La canción, editada como single, no fue autorizada para su difusión en las radios nacionales. Aunque el mismo cantautor decía a sus cercanos que “en el gobierno de Frei (Montalva) se podía grabar cualquier cosa”, la respuesta de las radios era distinta. La prensa lo publicó de la siguiente manera: “ROLANDO ALARCON sacará de todas maneras el tema ‘Se olvidaron de la Patria’ (alusivo a los mineros de El Salvador). El disco está prensado y etiquetado en la RCA, pero diversas razones impidieron que saliera a la venta13. Finalmente, el tema fue difundido sólo en 1969, cuando Alarcón ya contaba con su sello propio (Tiempo) e incluyó el tema en su primer LP de composiciones propias para este sello: El mundo folklórico de Rolando Alarcón (antes había grabado Canciones de la guerra civil española). La canción, sin duda, contiene todos los elementos que anteriormente había plasmado Violeta Parra en varias de sus creaciones y que posteriormente serían el elemento identificador de la Nueva Canción Chilena.

Sobre esto dice Ángel Parra que “ahí se empezó a observar que la Nueva Canción tenía una orientación política muy clara, contrariamente a lo que hacían los artistas en general, que es hacer que la gente no piense. Nosotros, al revés, hacíamos que la gente se concentrara, veíamos lo cotidiano y entremedio de eso estaba la represión y las huelgas. Para denunciar eso hubo algunas canciones que fueron importantes. Esa canción fue importante”.

En medio de la censura y las opiniones adversas al canto más enfático, salieron otros como Ricardo García que apoyaron a los creadores, y en una columna para revista Ecran dice, a propósito de la situación de “Se olvidaron de la patria” que “resulta pues, absurdo, acusar de ‘revolucionarias y comunistas’ las canciones neofolklóricas que no hacen sino traducir problemas sociales que nos salen al paso a cada instante de nuestra vida diaria”.

A mediados de 1966, cuando el fervor por la música chilena pasa a ser un recuerdo, Alarcón es entrevistado por Ritmo para saber de su opinión del movimiento, presentado con la halagadora frase “pocos valores han sobrevivido a las naturales exigencias del público que cada vez quiere más y mejor. Y uno de esos valores es, sin lugar a dudas, ROLANDO ALARCÓN”. En la entrevista ya vislumbra el camino que finalmente recorrerá en la historia de la música chilena. “Me siento más realizado como compositor que como intérprete -dice-. Un intérprete puede pasar de moda, pero la obra musical de un compositor perdura a través de los años”.

Por otra parte, anuncia su interés de realizar dos obras conceptuales que nunca llegarán a puerto. Una era La imagen de un guerrillero, basada en la vida de Manuel Rodríguez; la otra, El contrapunto del Taguada, que planeaba realizar con Pedro Messone y que relataría el mito folklórico del contrapunto que sostuvieron por largas horas el Mulato Taguada con don Javier de la Rosa y del cual no quedó más que el tema “Noche de contrapunto”, grabado para el LP El hombre y finalista del Festival de Viña del Mar en 1970. En este mismo texto para la revista Ritmo, el compositor realiza unas declaraciones que atizan el fuego en aquella discusión entre los que se consideraban como “renovadores” de la música chilena y los que se mantenían en el formato más tradicional y que interpretaban la que se llamaba “música huasa”.

“Una ‘peña’ que como atracción tenga a un grupo de huasos, con sus tenidas tradicionales, y sirviendo ‘chicha en cacho’, irremediablemente se hunde. Aunque hay muchos que no quieren abrir los ojos a la realidad, es un hecho que el folklore, al igual que toda actividad humana, va progresando, se va perfeccionando. Atenerse a las rígidas tradiciones lleva irremediablemente al fracaso.

Le hago presente que muchos folkloristas de viejo cuño, no consideran el ‘neo-folklore’ como folklore propiamente tal.

Bueno, me contesta. Cada cual con sus ideas, pero si nos atenemos a la definición de la palabra folklore, veremos que significa ‘lo que hace, siente y nace del pueblo en forma espontánea, y es absorbido por el pueblo’. Creo que el ‘neo-folklore’ calza perfectamente dentro de todas y cada una de esas exigencias, por lo que debe considerársele tan folklore como el tradicional”.

rolando7.jpeg

Para fines del 66, Alarcón da un nuevo paso en la consolidación de su carrera y de su estilo, con la edición de su segundo LP, que llevaba simplemente su nombre y una colorida foto con su guitarra en la carátula. A partir del que se suponía sería uno de los temas más fuertes del disco, “Voy a recorrer el mundo”, el cantautor repasa este afán de conocer nuevos territorios y, también, la manera en que este peregrinar le permitió ir encontrando el pulso de lo que quería testimoniar como creador:

Mi madre me dijo un día

con voz cansada y profunda

es tiempo que no confundas

la tierra gris con la sal.

Entonces salí a rodar

por los rincones del mundo,

y en un mar ancho y profundo

se sepultó el pensamiento,

y cantando cual las aves

me fui con el mismo viento.

No busques en la montaña

ni el oro ni la plata;

rastrea la tierra porque allí,

sepultada entre algún peñasco,

debe estar el ave aprisionada

que pide que la liberes,

y cuyo canto te persigue

en esa búsqueda desesperada…

En la madrugada de la vida comprendí que no fue inútil recorrer el mundo: aún no he encontrado el ave aprisionada, pero sí escucho su canto; aprendí a conocer mi pueblo tan de cerca, que siento en mi piel el castigo cruel que suele dársele; conocí de la sinceridad y lealtad del amigo en buenos y malos momentos, la maravillosa constancia del niño que aprende a leer; la dulce espera de la madre en el hogar solitario, la valentía de la obrera y del muchacho que corren al trabajo diario luchando por la vida; el anhelo de paz que corre por el mundo joven repudiando guerras y masacres; y tantas y tantas cosas, que quisiera poder cantar.

Me tentaron mil caminos

invitándome a soñar

ya no podía esperar

trazado estaba el destino...

Entonces fui peregrino y caminé por los montes,

soñé que era un rey sin corte

mi guitarra la armadura,

un reino sin amargura

mi súbdito el viento norte.

Sobre el LP, comentó a la prensa que es un trabajo en el que “insisto en plantear mis ideas americanistas, y es por eso que recurro decididamente a ritmos foráneos: son, joropo, guapango (sic) e incluso la utilización de instrumentos como El Cuatro, de origen venezolano. Todo esto matizado con algunas de mis últimas canciones y otras composiciones que ya habían sido grabadas por otros artistas, como es el caso de “Mi abuela bailó sirilla”, grabado por Las Cuatro Brujas, y “Javiera Carrera”, grabado por Los Cuatro Cuartos”.

La prensa tiene elogiosos comentarios para el disco. “Se trata de un digno trabajo que ratifica sus excelentes condiciones artísticas. (...) En resumen, buenos versos, repletos de calor humano y agradable música. Hay que señalar también la excelente carátula, con un retrato del artista, y que entrega en el reverso un emotivo comentarlo del propio autor...” dice Rincón Juvenil, mientras que Ritmo comenta que “todos los temas son sencillos, directos y varios de ellos traen un mensaje de paz. (...) En resumen podemos decir que éste es uno de los buenos long plays folklóricos aparecidos en esta temporada, que trae buen repertorio y excelente interpretación de Rolando Alarcón, el autor cantante que siempre tiene algo que decir”.

El disco puede considerarse como una reafirmación de los elementos que conformaron su primer trabajo: historias íntimas como “Mocosita”, textos con algunos afanes lúdicos o didácticos como en la “Copla de los números”, una apertura a ritmos latinoamericanos y la muestra de la llamada “canción protesta” en las “Coplas del pajarito” que representaría este anhelo de tal modo que quedó registrada en el LP que testimonió el “Festival de la canción protesta” que se realizó en Cuba en 1967 (ver capítulo VI). Además de los temas ya conocidos, destaca con nitidez “La canción de la noche”, definida por sus cercanos y colegas como uno de sus temas más hermosos y más hondos en términos sentimentales del autor y que, pese a no ser tan grabado por otros artistas como sus mayores éxitos, sí es muy interpretado por quienes hacen actualmente homenajes a su figura.

A pesar del éxito de Pedro Messone, el neofolklore chileno decayó notoriamente en 1966. Y a fines de ese año, un dramático acontecimiento terminaría con su conjunto más importante y, de algún modo, con el resto del movimiento.

Por esa época sale al mercado otro LP que tuvo un tremendo éxito en el país. Se trata de 'El solitario', primer disco solista de Pedro Messone que tenía el nombre del tema de Willy Bascuñán y que sería uno de los sucesos del año. Acompañado por dos guitarristas, Carlos Barrios y Tito Pineda, el primero de ellos posteriormente conocido como Villadiego, Messone interpreta en este LP un tema de Alarcón que el creador nunca grabó: “Caballo negro” y que posteriormente tendría cierta repercusión internacional al ser registrado por el mexicano Miguel Aceves Mejía, quien visitó Chile en varias ocasiones durante la década del 60.

Además, Alarcón fue el encargado de escribir el texto de presentación del LP de Messone, a quien le dedicó las siguientes palabras, que testimoniaban claramente la amistad que les unía:

Conocí a Pedro Messone en la primavera de 1964, mientras preparábamos con un grupo de artistas nacionales el programa “Imagen de Chile”, con el objeto de llevarlo a Perú, Panamá y Estados Unidos.

Todas las noches, mientras en el escenario se ensayaban y repasaban las canciones y danzas tradicionales, un muchacho moreno, inquieto, sentado en la platea solitaria, contemplaba lo que allí ocurría. Una noche, después del ensayo, se acercó a mí; tendiéndome su cordial mano, me manifestó el deseo de intercambiar algunos ideas sobre el folklore nacional. Formaba parte de un conjunto que recién se abría paso en una radioemisora interpretando los jingles publicitarios de algunos programas, pero tenían proyectos, muchos proyectos.

Eran los nacientes Cuatro Cuartos Le manifesté que a mi regreso de la gira tendríamos tiempo para intercambiar ideas y podría darles el material que necesitaban para el conjunto. Días después nos despedíamos en el aeropuerto, habiendo nacido ya una amistad que con el correr del tiempo se ha estrechado más y más. ¿Quién es realmente Pedro Messone...? ¿Es su personalidad tan complicada como las circunstancias lo han presentado...? Estas y mil otras preguntas se hacen sus admiradores, sus amigos, la gente de radio, periodistas, etc. A esto yo podría contestar simplemente: es un muchacho inquieto, que quisiera estar cantando siempre, con su cabeza llena de ideas que quisiera poder realizar; pero es un solitario.

Un pequeño lobo solitario que cuando canta parece estar diciendo:... “¿ves?, quiero ser tu amigo”. Con el transcurso del tiempo lo he ido conociendo más.

Fui compañero suyo en el Teatro de Ensayo durante la gira a México integrando “La Pérgola de las Flores”. Lo vi apasionarse con las cosas más simples y maravillarse con lo que lo rodeaba. Lo vi detenerse a contemplar las antiguas iglesias coloniales mexicanas, y durante minutos quedar inmóvil, sin decir palabra. Lo vi haciendo el papel de “pelusa”, de joven elegante, de huaso diablo bailando una ágil refalosa, o una cueca endemoniada, gozando de lo que estaba realizando. Allí estaba él, íntegro, dando todo de sí... para luego quedar solitario.

A pesar del éxito de Pedro Messone, el neofolklore chileno decayó notoriamente en 1966. Y a fines de ese año, un dramático acontecimiento terminaría con su conjunto más importante y, de algún modo, con el resto del movimiento.

¿Quién puede olvidar su formidable interpretación de “Que bonita va”, con Los Cuatro Cuartos: la magia maravillosa de “El Corralero” con Los de las Condes; y su “garra” insuperable en “Pa’ mar adentro” con Los Paulos...?

En tres años dejó tres conjuntos, miles de amigos... y siguió siendo un solitario.

Lo vemos llegar a veces a La Peña de Los Parra, siempre sonriendo con su cara de niño-adulto, interesándose por lo que ocurre en el campo folklórico, pues sabe lo que quiere y hacia dónde va. Y es, además, un muchacho de suerte: cuando ha estado solo, todos quieren ayudarlo, incluso sus ex-compañeros de conjunto, los amigos como María Pilar Larraín, Rene Largo Farías, Ricardo García, Ángel Parra, y tantos más para los que siempre tiene palabras de buen recuerdo.

Ahora lo vemos triunfar como solista acompañado de sus “Pampanitos”, Carlos Barrios y Tito Pineda, ambos de 17 años. Nos presenta una extraordinaria selección de temas que interpreta con toda su alma.

Sí. Ha pasado el tiempo desde aquella noche en que lo conocí después de un ensayo, desde aquel primer apretón de manos. Ha habido mucho éxito para él. Pero Pedro sigue siendo el mismo muchacho sencillo y bueno empeñado en la tarea de reencontrar al chileno con su música, y darle calor al alma chilena”

A pesar del éxito de Pedro Messone, el neofolklore chileno decayó notoriamente en 1966. Y a fines de ese año, un dramático acontecimiento terminaría con su conjunto más importante y, de algún modo, con el resto del movimiento. En un accidente automovilístico muere Fernando Torti, el bajo de Los Cuatro Cuartos, con lo cual el conjunto es disuelto inmediatamente por su director, Luis Urquidi. Él forma rápidamente junto a su mujer, Paz Undurraga y otros intérpretes, Los Bric a Brac, grupo de línea internacional. A mediados de año ya se habían disuelto Las Cuatro Brujas y grupos como Los Paulos, Los de la Escuela y Los de las Condes habían variado su repertorio hacia la música internacional. Los de Santiago editan a comienzos de 1967 un LP con temas de Raúl de Ramón y también desaparecen al poco tiempo, por lo que la breve existencia de Los Solitarios (el grupo de Lillo, Videla y Bascuñán, los otros Cuatro Cuartos, acompañados por Martín Urrutia) estira un poco la vida del Neofolklore, aunque como movimiento ya no existe como tal.

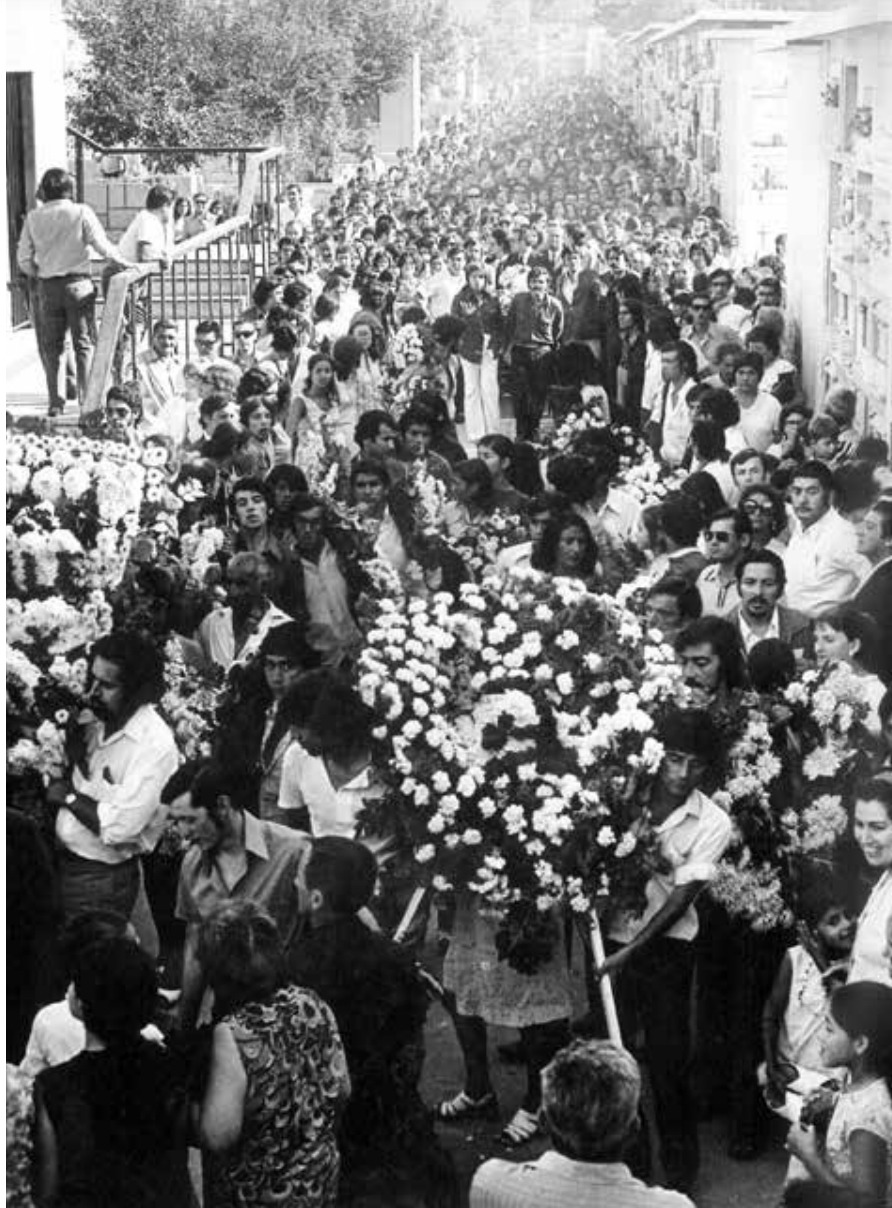

Por otra parte, la Nueva Ola también aparece desgastada en su formato convencional y se anuncia la llegada de un nuevo ritmo que marcará las pautas de 1967, el “go-go”. Y volviendo al folklore, febrero marca un hito con un hecho que tuvo gran repercusión pero que sólo con el tiempo se le dio la trascendencia que se merecía: el suicidio de Violeta Parra. Desde ese momento comienza a definirse con mayor nitidez el grupo de intérpretes que seguiría su camino y que sería finalmente el germen de la Nueva Canción Chilena. Cruzado en todos estos ámbitos, Rolando Alarcón buscaría nuevos rumbos para su trabajo musical.

Comentarios

Completo fresco de una era

Interferencia merece un

Pienso que Rolando Alarcón no

Añadir nuevo comentario