El viernes 23 de marzo de 1973 concluyó en Washington la segunda etapa de las conversaciones entre representantes de los gobiernos de Chile y Estados Unidos. El comunicado conjunto fue escrito con el frio lenguaje habitual en las notas diplomáticas:

"Ambas partes expusieron sus respectivos puntos de vista en una atmósfera de respeto mutuo, pero no se alcanzaron decisiones o acuerdos específicos. Tampoco hubo una decisión sobre si se realizarán nuevas conversaciones en una fecha posterior...".

La verdad era mucho más cruda: las conversaciones terminaron en un impasse total; ni los delegados chilenos ni los norteamericanos se movieron un ápice de las posiciones que ya habían expuesto en sus encuentros anteriores del 20 y 22 de diciembre del año pasado.

Los aparentes buenos deseos de entonces, de dejar transcurrir el tiempo sin llegar a una ruptura, de recurrir en el peor de los casos a la aplicación del Tratado de 1914, que a su vez les otorgaba a las dos partes un "plazo de gracia" de un año y medio, quedaron hechos trizas. Los delegados norteamericanos adoptaron desde el primer momento una actitud hostil, terca, incluso amenazante al final. Los chilenos deploraron que Estados Unidos rechazara la fórmula jurídica de aplicación del tratado para resolver las diferencias. En fin, se llegó aparentemente al borde de una situación que el Gobierno chileno estuvo eludiendo permanentemente, con toda la rica gama de recursos diplomáticos y políticos que son capaces de manejar, en Washington, el embajador Orlando Letelier, y en Santiago, el canciller Clodomiro Almeyda y, naturalmente, el presidente Allende, que es en definitiva y por mandato constitucional el responsable de las relaciones internacionales chilenas.

Chile enfrentó sin temor a enormes consorcios internacionales, como la Kennecott y la ITT, lanzándose a una batalla cuyos episodios se libran en distintas capitales del mundo.

¿Quién es el enemigo?

Durante estos dos años y medio, uno de los aspectos más complejos de la política del Gobierno Popular ha sido el de sus relaciones con Estados Unidos. Por una parte, se atacaron sus más poderosos intereses económicos y, en el caso del cobre, también estratégicos. Por otra, se pretendió que los diferendos que naturalmente derivaron de la rigurosa aplicación de un programa nacionalista enfrentaban al gobierno de la UP, no con la Casa Blanca, sino con los consorcios internacionales cuyas propiedades fueron afectadas. ¿Habilidad? ¿Ilusión? Todo quedó frustrado por el abrupto final de las conversaciones de Washington.

Chile enfrentó sin temor a enormes consorcios internacionales, como la Kennecott y la ITT, lanzándose a una batalla cuyos episodios se libran en distintas capitales del mundo. Con Kennecott hay una disputa jurídico-económica que está planteada (a través de las demandas de embargo del consorcio cuprero) ante los tribunales de diversas capitales europeas, y con la ITT existe un diferendo irreparable, debido a la intransigencia de la compañía que se jacta de ser la más poderosa de Estados Unidos, es decir, del mundo.

Algunos de los cotidianos más importantes de Washington y Nueva York dan versiones sobre la investigación que el Senado norteamericano lleva a cabo para desentrañar las maniobras de la ITT y otras compañías monstruos transnacionales para influir sobre la política interna y externa de Chile. Las investigaciones se proponen específicamente desnudar el plan del consorcio que fue dueño de los teléfonos y las comunicaciones chilenas para impedir primero la elección del doctor Salvador Allende y lograr después su derrocamiento.

En los testimonios de personajes como Harold Geneen, el presidente de la ITT, o William Merriam, uno de sus vicepresidentes, o John Mc-Cone, el ex jefe de la CIA que ahora es hombre clave del enorme consorcio internacional surge nítido el contacto "de trabajo" permanente que existe entre los altos directivos de las empresas multinacionales yanquis y los principales ministros y asesores del presidente.

luis_maira.jpg

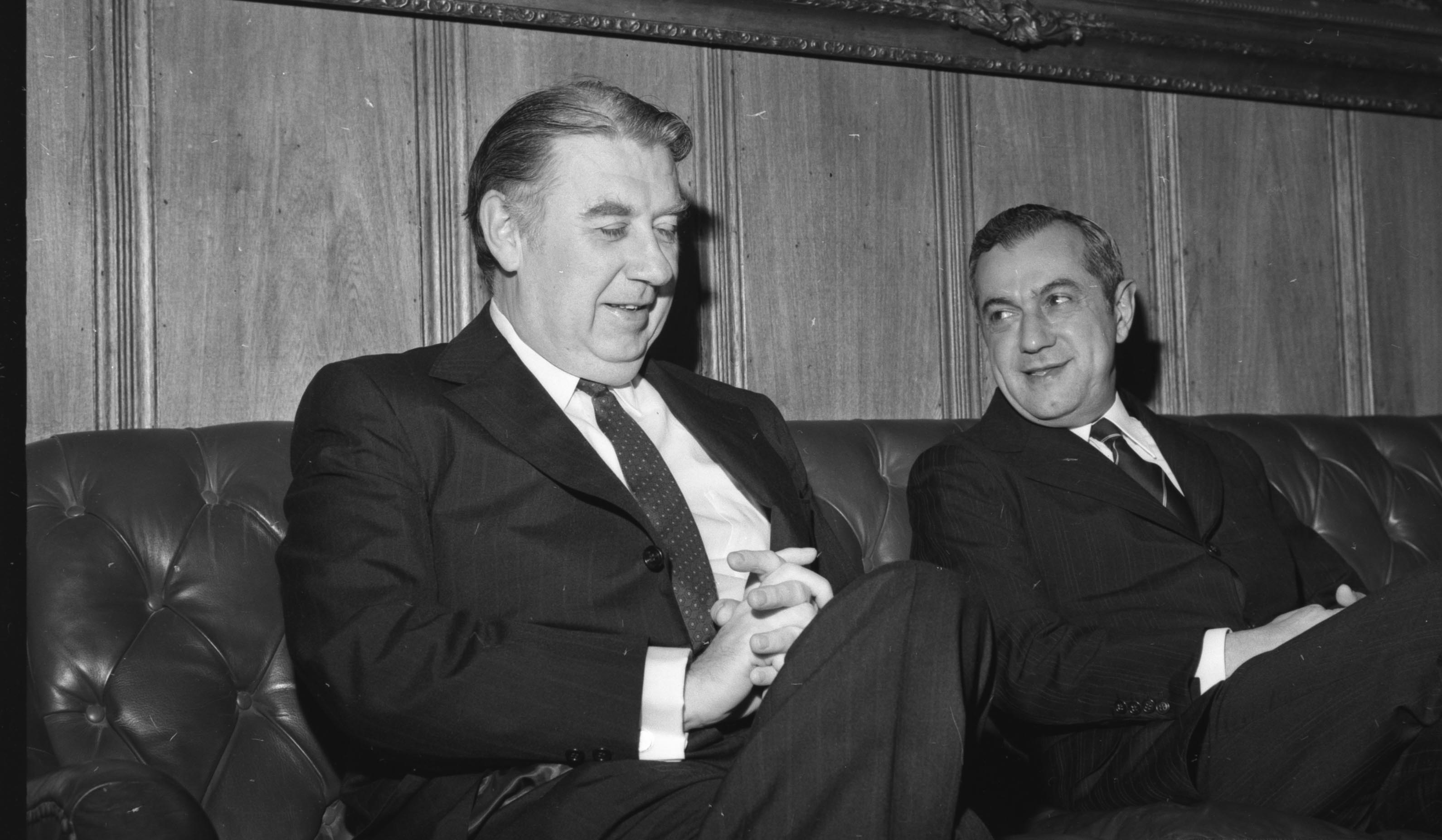

Todo esto lo sabían al dedillo los delegados chilenos concurrentes a la doble ronda de conversaciones, en diciembre y ahora, a fines de marzo. Las circunstancias eran sin embargo muy distintas, y explican también la posición que entonces y ahora adoptaron los funcionarios del Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro. Entonces, como ahora, la delegación chilena estuvo encabezada por el embajador Orlando Letelier y el diputado de la Izquierda Cristiana, Luis Maira.

En la parte norteamericana, en cambio, Charles Meyer, secretario de Estado Adjunto para Asuntos Latinoamericanos, fue sustituido por John Crimmings, quien desempeña el cargo en carácter de subrogante. La diferencia entre ambos personajes es importante: Meyer, próspero hombre de negocios, amigo íntimo de Nixon; Crimmings, funcionario de carrera y de alto rango en el Departamento de Estado. Su importancia se apreció en 1965, cuando fue designado embajador en República Dominicana, inmediatamente después de la agresión contra el régimen revolucionario del coronel Caamaño. Sin embargo, no estará mucho tiempo en el cargo (se le mencionaba como posible embajador en Argentina, pero más probablemente irá a alguna capital europea) y esto tampoco es una casualidad. Se le hizo encabezar la delegación norteamericana en su condición de subrogante y sin esperar el nombramiento del sucesor definitivo de Meyer (que será George Kubish. actual ministro consejero de EE. UU. en París, hombre de estrecha confianza de Henry Kissinger en las negociaciones con Vietnam, en París) precisamente para subrayar el nuevo estado de ánimo de Washington respecto de Santiago. O sea, ya no cabe más pérdida de tiempo.

john_crimmins_a_la_izquierda.jpg

Lo que había cambiado no eran las posiciones de fondo, sino la táctica del Departamento de Estado frente a Chile. En las conversaciones de diciembre, tanto Meyer como el segundo de la delegación, John M. Hennesey, dejaron perfectamente en claro que, para Estados Unidos, la clave de su conflicto con Chile está. en la nacionalización de las minas de cobre. Mientras eso no se resuelva favorablemente para los intereses norteamericanos, todas las demás cuestiones, incluida la renegociación de la voluminosa deuda externa chilena, tampoco encontrarán buena disposición en Washington. Pero, en diciembre, los negociadores dirigidos por Meyer se prestaron al propósito chileno de ganar tiempo y llegar a la próxima reunión del Club de París "dialogando con el acreedor principal". Esto no respondía a un repentino rapto de generosidad de parte den imperialismo: la Casa Blanca y el Departamento de Estado deseaban enfrentarse a un Gobierno Popular carcomido por la crisis económica y el deterioro de su base política y social.

Sus especialistas en cuestiones hemisféricas estaban convencidos, entre otras cosas por las informaciones que constantemente reciben de los dirigentes chilenos de oposición, de que las elecciones parlamentarías de marzo pondrían al régimen de Allende al borde del precipicio. El tiempo corría según ellos a su favor y sólo había que dejarlo transcurrir, permitiendo que los enemigos internos de la UP hicieran el trabajo sucio.

En los testimonios de personajes como John Mc-Cone, el ex jefe de la CIA que ahora es hombre clave del enorme consorcio internacional surge nítido el contacto "de trabajo" permanente que existe entre los altos directivos de las empresas multinacionales yanquis y los principales ministros y asesores del presidente.

El 43,4 por ciento de marzo cambió el cuadro. La Casa Blanca se convenció de que el presidente Allende cumpliría su mandato y que tendría que entenderse con el gobierno de la UP, por lo menos hasta 1976. Ya no cabían dilaciones, como las de pretextar la ausencia de un secretario de Estado Adjunto para Asuntos Latinoamericanos titular, para postergar la segunda serie de reuniones, que debieron realizarse en enero. Ahora Nixon veía diseñarse un negro panorama en América Latina: el único gobierno ciento por ciento amigo. entre los que "cuentan", era Brasil.

En Chile, triunfo de consolidación para la UP; en Argentina. victoria del nacionalismo peronista, una de cuyas banderas principales es su estridente posición antiyanqui; conflictos con Perú y Ecuador por las 200 millas marítimas; cierta apatía y afán externo neutralista en Colombia; síntomas de rebelión de la incipiente clase dominante industrial venezolana. En resumen: total aislamiento de Brasil, al que sólo apoyan sus "subcolonias" de Bolivia y Paraguay. Enfrente, fortalecimiento del eje Santiago-Lima-La Habana con el nuevo gobierno argentino.

Ahora, era al revés: el tiempo corría contra Washington y de ahí la nueva actitud. De ahora en adelante, ya no sólo se apoyaría a la oposición interna, y en ella a los sectores más duros, sino que se aplicaría el torniquete económico al régimen de Allende. Crimmings casi lo dijo textualmente en la reunión final: ya no cabe esperar nada positivo de nuevos diálogos entre representantes "políticos" de alto nivel ni de la aplicación del Tratado de 1914.

El próximo encuentro será en mayo, en la reunión del Club de París. Y allí se ejercerá toda la enorme influencia del Departamento del Tesoro yanqui para presionar al resto de los acreedores capitalistas de Chile e impedir acuerdos como los alcanzados en la. negociación del Club de enero del año pasado. Santiago debe pagar, empezando por las nacionalizadas minas de cobre.

orlando_letelier_y_henry_kissinger.jpg

Una cierta sorpresa

A los delegados chilenos, la actitud yanqui les causó una cierta sorpresa. Ya en diciembre, el embajador Orlando Letelier afirmaba en una entrevista con Chile HOY (N°29) que "hay diferencias con el gobierno de Estados Unidos, dicho muy claramente". Ni él ni el resto de la delegación desconocían la cronología del distanciamiento entre la Casa Blanca y La Moneda, que no ha cesado de ensancharse, prácticamente desde el 4 de noviembre de 1970. Pero pensaban que podrían seguir ganando tiempo y que las nuevas reuniones serían tan formales como las de diciembre, dedicadas a puntualizar las diferencias e insistir, Crimmings en que Chile debía primero indemnizar a las compañías del cobre y Letelier en que ése era un problema resuelto para Santiago. La nacionalización se había realizado de acuerdo con la Constitución y con apoyo unánime de los distintos grupos, políticos representados en el Parlamento. Chile entendía que las compañías habían sido indemnizadas y que eran, algunas de ellas, como la Kennecott, las que debían dinero, por el exceso de utilidades percibidas en el país.

[Tras el triunfo de la UP en las paralmentarias de 1973]: el tiempo corría contra Washington y de ahí la nueva actitud. De ahora en adelante, ya no sólo se apoyaría a la oposición interna, y en ella a los sectores más duros, sino que se aplicaría el torniquete económico al régimen de Allende.

Después de este nuevo diálogo de sordos, ambas delegaciones se despedirían cortésmente, hasta una nueva serie de conversaciones, a realizarse probablemente en julio, después de la reunión del Club de París. Los chilenos pensaban que todo favorecía su posición: desde el resultado de las elecciones hasta la coincidencia feliz de que, dos días antes de iniciarse las conversaciones, se hubiese abierto en el Senado norteamericano la investigación sobre el complot de la ITT contra Allende. Todo ello pasando por el nuevo cuadro antimperialista surgido del triunfo peronista en Argentina.

No fue así. y entonces, sólo cabría una interpretación: si Estados Unidos rompió las conversaciones fue porque ahora quiere llevar la confrontación hasta sus últimas consecuencias, empezando por el chantaje económico en las negociaciones del Club de París. Esto, obviamente, crea un cuadro aún más difícil para Chile en el plano económico.

Sin embargo, deja a la diplomacia chilena en una fuerte posición para. condenar la agresión imperialista en todas las tribunas internacionales, comenzando por la próxima reunión de cancilleres en la OEA, en Washington, en abril. El ministro Almeyda podrá denunciar allí, y luego probablemente también en las Naciones Unidas, la terca actitud de Estados Unidos, que rechazó la salida de derecho internacional que significaba aplicar lo estipulado en el tratado de 1914.

Comentarios

Soy pensionado NO TENGO

Añadir nuevo comentario