Con motivo del 50 aniversario del cruento golpe militar que derrocó a Salvador Allende y al gobierno de la Unidad Popular, un grupo de ecuatorianas y ecuatorianos, pero también de chilenos y chilenas residentes en el Ecuador, que fueron parte del proceso o que coincidieron en Chile durante el gobierno de la UP y el golpe militar, escribieron testimonios y relatos, o contaron sus experiencias a terceros; testimonios que son recopiladas en este hermoso libro que se constituye en un gran aporte para la memoria histórica de ese proceso inédito y de los fraternos lazos que unen a los pueblos chileno y ecuatoriano.

Hace más de cincuenta años, la “vía chilena al socialismo” unió las utopías de jóvenes ecuatorianos y de otros llegados desde diferentes partes del mundo, con las del pueblo chileno, abrazando a pueblos diversos. Algunos de los protagonistas no pudieron contar su historia personalmente, fueron asesinados o desaparecidos por la dictadura pinochetista, o fallecieron posteriormente por diferentes causas; en su lugar, familiares suyos o amigos, comparten sus versiones de los hechos.

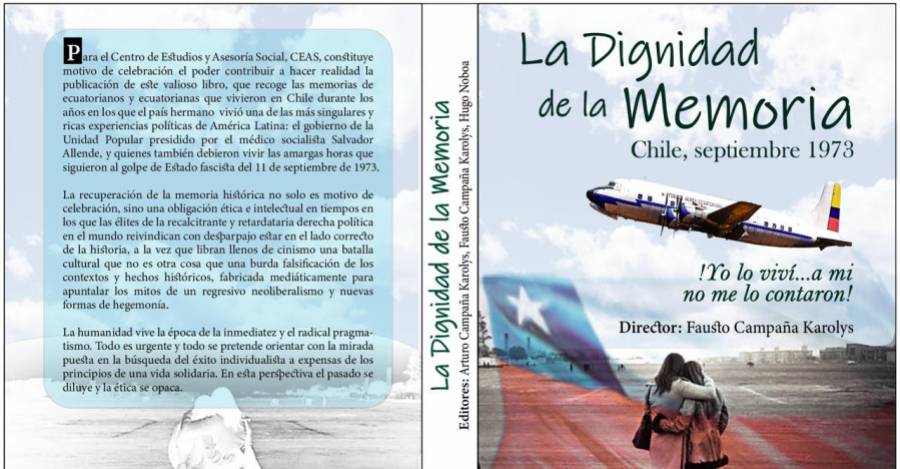

El promotor de esta iniciativa colectiva que ha madurado en varios años, es uno de aquellos jóvenes que estuvo ilusionado con el proceso de la Unidad Popular a inicios de la década de 1970, Fausto Campaña Karolys (completó la secundaria en Santiago y alcanzó a cursar apenas unos meses en la carrera de sociología en la Universidad de Concepción en Chile; consultor de UNICEF en proyectos interdisciplinarios Agricultura – Salud – Educación; de joven y antes de ir a Chile simpatizó con el Partido Socialista y en Concepción tuvo un acercamiento al MIR chileno), quien junto a su hermano Arturo Campaña Karolys (médico psiquiatra, investigador social, militante de izquierda, escritor y músico), tejieron esta manta de retazos, como una arpillera chilena construida con ricos y diversos aportes. Fausto y Arturo me han pedido que haga una nota introductoria para esta recopilación, lo cual para mi es un gran honor que de ninguna manera lo merezco; pero, ya que me lo han propuesto, lo hago con mucho gusto, ello me ha permitido enriquecerme con cada una de las historias, una más apasionante que otra. Fue un privilegio acceder anticipadamente a los documentos antes de su publicación.

La idea fue tener esta publicación para el 11 de septiembre del año 2023, fecha del 50 aniversario del golpe y de la muerte de Salvador Allende, así como de muchos combatientes y militantes del pueblo que cayeron ese mismo día y en los días, meses y años posteriores. Sin embargo, no se dieron entonces las condiciones para la publicación, fundamentalmente por dificultades en el auspicio de una institución de educación superior ecuatoriana. Con algo de retraso la misma se presenta este año 2025 como un homenaje al gobierno de la Unidad Popular, que triunfó el 4 de septiembre de 1970 y posesionó dos meses después a Salvador Allende como Presidente Constitucional.

No tuve el privilegio de estar en Chile en ese período. No viví lo que los autores de estas memorias. Cuando Allende ganó las elecciones, yo era estudiante del Instituto Nacional Mejía, y luego estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador (superada la clausura) cuando ocurrió el golpe militar de Pinochet. Pero seguía atento, como muchos, aunque desde lejos, los acontecimientos de ese histórico proceso del hermano pueblo chileno, primero con ilusiones y luego con dolor.

Recuerdo el 11 de septiembre de 1973, un martes, habíamos terminado hace poco el primer año de medicina y nos disponíamos a entrar al temible segundo año, donde la anatomía ponía a prueba la vocación.

A las primeras horas de la mañana comenzamos a enterarnos, por las noticias en las radioemisoras, de que algo grave estaba sucediendo en Chile. No se conocía al inicio el alcance de los hechos.

En Santiago de Chile, a las 07h30 (Ecuador 06h30) el presidente Salvador Allende había llegado al palacio de La Moneda, intentaba dialogar con los comandantes de los militares insurrectos. En la madrugada habían ingresado barcos de la Armada a Valparaíso, los militares ocupaban edificios públicos.

A las 08h30 (hora de Chile), mientras ya allanaban y bombardeaban edificios públicos, locales de la Unidad Popular y organizaciones sindicales y políticas afines, los comandantes golpistas (Pinochet, Leigh, Merino y Mendoza) emitieron su primer comunicado exigiendo la renuncia de Salvador Allende y expresando su deseo de “liberar a Chile del yugo Marxista”.

En respuesta, Allende se mantuvo firme y se pronunció por diferentes emisoras, la última vez por radio Magallanes a las 09h00, recalcando su disposición a morir en defensa de la Patria, la democracia y el pueblo chileno.

A las 11h50 inició el bombardeo aéreo a La Moneda, los tanques de los golpistas habían cerrado el cerco al palacio de gobierno. Allende y sus colaboradores más cercanos que no aceptaron el pedido del presidente de retirarse, resistieron hasta las 13h00. Más tarde se supo de la muerte de Allende.

Mientras tanto, la junta militar, con el apoyo y venia de los Estados Unidos de Norteamérica y del presidente Nixon, tomó el poder Ejecutivo y el Judicial, disolvió el Congreso. Comenzó así la larga noche violenta de la dictadura de Pinochet.

En el Ecuador, las noticias llegaban con retraso. En la tarde se vieron por televisión las primeras imágenes del bombardeo a La Moneda.

No nos sentíamos tranquilos en casa. Al final de la tarde nos dirigimos varias personas a la Universidad Central, a la Plaza Indoamérica, principal lugar de encuentro de las movilizaciones sociales en Quito.

Cuando llegué, ya había allí centenares de personas comentando los trágicos sucesos, lanzando las primeras consignas de protesta contra la dictadura militar chilena y dando loas a Allende.

Las puertas del Teatro Universitario se abrieron y se improvisó una asamblea en la que los oradores analizaban la situación. Se hablaba de lo que se pudo haber hecho para evitar el golpe, que ya se veía venir desde hace algunos meses, cuando era evidente la presencia de la CIA coordinando acciones desestabilizadoras con los líderes de los momios chilenos, que sacaban sus huestes fascistas armadas a las calles y boicoteaban procesos fundamentales, como la producción de cobre en la mina estatal “El Teniente”, la más grande del país, o como la paralización del transporte, con el paro de camioneros controlados por los empresarios y seguramente por la CIA.

En el Teatro Universitario de la Central, en Quito, la asamblea y las palabras no bastaban.

Decidimos, impotentes, salir a las calles en manifestación.

Entonces teníamos pocas imágenes y referencias de las organizaciones políticas y sindicales de izquierda que resistían el embate de la derecha.

Como la de los jóvenes del MIR chileno que exigían que el gobierno entregue armas al pueblo para la defensa, con su consigna: “MIR, MIR, pueblo, conciencia, fusil”, dirigidos por sus líderes, los médicos y revolucionarios Miguel Enríquez y Bautista van Schouwen, caídos luego ambos en la resistencia a la dictadura.

Un sentimiento de desesperanza nos inundó en el Ecuador, como seguramente en toda Latinoamérica. Había sido defenestrada, con un criminal golpe de estado, la primera experiencia en Latinoamérica de construir una revolución a partir de un proceso electoral ganado con las mismas reglas de la democracia burguesa.

Uno de los testimonios documentales más importantes del proceso chileno durante el gobierno de la Unidad Popular que vale la pena traer en esta ocasión a la memoria, es “La Batalla de Chile”, trilogía cinematográfica producida entre 1975 y 1979 por el cineasta Patricio Guzmán, sin duda una de las piezas fundamentales del cine documental revolucionario.

Premiada en varios festivales y eventos alternativos, es un film infaltable.

Es seguramente también un material de estudio, muy rico, de varios partidos y procesos revolucionarios en el mundo. Pero probablemente también lo estudian grupos fascistas y partidos de extrema derecha, como aquellos retratados en la película.

La película reaviva la inmensa tristeza por el desenlace final, por evidenciar como se destruyó un rico proceso organizacional que se estaba construyendo en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular. Fue indignante la traición de los militares golpistas, que no dudaron en aliarse con la oligarquía más reaccionaria y con el plan del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica y la CIA, que fueron en el fondo quienes maquinaron el golpe del 11 de septiembre de 1973, luego de varios intentos fallidos de otras vías.

Seguramente esa enseñanza le hizo a Hugo Chávez, en Venezuela, planificar cautelosamente cómo neutralizar a las cúpulas fascistas de las Fuerzas Armadas venezolanas, que como en toda Latinoamérica fueron forjadas en la Escuela de la Américas en Panamá y USA (escuela de golpismo, tortura y crímenes de estado).

La Batalla de Chile permite seguir, con muchos detalles, los procesos que se desarrollaron en el último período del gobierno de Allende, desde octubre de 1972, cuando la burguesía chilena con su falange fascista armada (el Frente Nacionalista Patria y Libertad - FNPL, formado específicamente en 1971 para enfrentar con violencia, sabotaje y terrorismo al gobierno de la Unidad Popular), que actuó en conjunción con los partidos Democracia Cristiana y Nacional, pero también con grupos de estudiantes y profesores de la privada Universidad Católica de Chile y otros grupos de extrema derecha, comenzaron a ensayar diversas alternativas para derrocar a Allende, hasta culminar con el primer intento de golpe del 29 de junio de 1973 (el “tanquetazo”), la escalada de violencia conjunta de grupos fascistas y unidades de las fuerzas armadas que ya no estaban bajo el control del gobierno ni de su comandante el general Carlos Prats (asesinado en 1974 en Buenos Aires), y finalmente el golpe del 11 de septiembre.

Paralelamente a ese trabajo de zapa de la gran burguesía chilena, que llegó a engatusar temporalmente a obreros del cobre de la mina “El Teniente”; la Batalla de Chile permite acercarnos al rico proceso de organización y resistencia del pueblo chileno y los partidos de izquierda; que tuvo tal vez sus expresiones más altas en los “cordones industriales” y los “comandos comunales” en Santiago y a lo largo del país.

Los cordones industriales llegaron a tener control territorial y de la producción en amplios sectores fabriles, ante el intento de los empresarios chilenos de sabotear la producción y la economía chilenas, lo que -pensaban- facilitaría el derrocamiento de Allende.

Junto a los cordones industriales y los comandos comunales, se desarrollaron en todo Chile una diversidad de organizaciones: comandos campesinos que ocuparon tierras ociosas y comenzaron a aprovisionar de alimentos al país; centros de acopio y distribución de alimentos y productos básicos ante el acaparamiento por grandes comerciantes afines a la derecha; organizaciones estudiantiles que actuaron valientemente junto a las organizaciones comunitarias; organizaciones de artistas y trabajadores de la cultura comprometidos con el proceso revolucionario; y muchas más.

Si uno ve a la distancia lo que ocurría en Chile entre 1970 y 1973, se da cuenta que las organizaciones de trabajadores, campesinos y pobladores lograron un nivel muy alto de poder popular. Se estaba construyendo en Chile las condiciones para una sociedad socialista. Y ello aterraba al imperio y a la burguesía criolla, que no iban a permitirlo, recurrirían a todas las medidas para evitarlo: la vía parlamentaria (la derecha tenía mayoría en ambas cámaras, pero no la suficiente como para deponer a Allende), las huelgas y boicot de la producción y la economía, el bloqueo norteamericano sobre todo de equipos, repuestos e insumos industriales, el financiamiento de la CIA a los golpistas, la conspiración con los militares; y finalmente la violencia armada y el sangriento golpe de estado.

El gran nivel organizativo del pueblo chileno, que podía incluso enfrentar con éxito a los grupos fascistas en las calles (lo hizo varias veces) o a los desafíos productivos, rebasó a los partidos políticos de izquierda que no tenían unidad de acción y al -permítanme decir- burocratismo del gobierno de la Unidad Popular (que lamentablemente si existió) que se esforzaba en cumplir las normas de la democracia burguesa, cuando la misma burguesía las violaba reiteradamente. En medio de ese desencuentro entre las organizaciones populares (que estaban varios pasos adelante) y la conducción política, la cúpula fascista de las fuerzas armadas que conspiraba desde Valparaíso con el dinero de la CIA y los grupos oligárquicos, pudo organizar y activar el plan golpista. Sin control del gobierno, los militares golpistas ensayaban para el asalto final, allanando decenas de fábricas, barrios populares, centros educativos, casas comunales; en busca de armas que nunca encontraron.

En su plan golpista, los militares y la oligarquía no vacilaron en asesinar a comandantes de las fuerzas armadas que respetaban su tradición democrática. Primero fue el edecán naval de Allende, comandante Arturo Araya Peeters, pero no el único. E incluso luego del golpe, el General Carlos Prats. Si podían asesinar a los suyos, no iban a dudarlo con el pueblo chileno, ya lo demostraron en el tanquetazo de junio de 1973, pero sus acciones alcanzarían nivel de genocidio entre septiembre de 1973 y 1990 en que la dictadura fue obligada a retirarse luego de una consulta popular.

Cuando en la madrugada del 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende se enteró de que el golpe estaba en curso (coincidentemente dirigido desde Valparaíso, al frente estaban barcos de la armada estadounidense con el pretexto de las maniobras intervencionistas UNITAS), sabía que ya nada se podía hacer, quedaba sólo entregar la vida. En pocos meses los militares fascistas chilenos, con acciones rastreras (Pinochet era supuestamente cercano y fiel a Allende), lograron lo que con diferentes formas de boicot no pudo la rancia burguesía chilena.

Una experiencia popular inédita en el mundo, la vía chilena al socialismo, fue aniquilada. Los obreros y el pueblo organizados no tuvieron como defenderse ante la desmedida violencia militar. Los pocos focos de resistencia fueron aniquilados, aunque ello ya no se presenta en “La Batalla de Chile”, pero si en otras películas y documentales posteriores. No sabían entonces Patricio Guzmán ni otros artistas e intelectuales chilenos en el exilio, que un contingente de nazis refugiados en la "colonia Dignidad", activó un efectivo campo de tortura, desaparición y exterminio; no sabían tampoco entonces del gran campo de concentración y desaparición de Chacabuco en Atacama (película “Nostalgias de la Luz” del mismo Patricio Guzmán); no sabían entonces que las víctimas y desaparecidos se contarían por miles en la dictadura de Pinochet, en la más grande tragedia del pueblo chileno después del exterminio de los pueblos originarios de la Patagonia extrema y del pretendido exterminio del pueblo mapuche, que sin embargo resiste.

Y en todo ese proceso de construcción de poder popular, de fortalecimiento de cultura y arte populares para la revolución, de creación de bastiones de resistencia en los barrios, en fábricas y cordones industriales, de iniciativas campesinas para garantizar la alimentación, de procesos solidarios desde las universidades públicas y centros de educación secundaria: estuvieron presentes también ecuatorianos, así como estuvieron hermanos cubanos, brasileños, peruanos, argentinos, colombianos, bolivianos, uruguayos y de todos los rincones de Latinoamérica.

Muchas y muchos jóvenes ecuatorianos, por decisión de sus partidos o por voluntad propia, participaron de los procesos revolucionarios, primero en Cuba, luego en Chile, y lo harían más tarde en Nicaragua, El Salvador y Venezuela.

Algunos de los que fueron a Chile no dudaron en unirse activamente al proceso liderado por la Unidad Popular, participaron con gran convicción en la construcción de la “vía chilena al socialismo”. Otros fueron más escépticos, pero vivieron de cerca el proceso. Finalmente, otros coincidieron para la época, por diversas razones, generalmente estudios, y fueron miradas espectadoras, pero también víctimas de la represión y el terror.

Algunos retornaron al Ecuador en aquel polémico vuelo en un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, parte de esta memoria histórica.

Este libro recoge esas historias y testimonios contadas por sus protagonistas. Sin duda un aporte a la memoria colectiva de los pueblos latinoamericanos, un aporte a la vertiente moral, fundamental para los procesos de transformación que están por venir en nuestro continente y el mundo entero.

La variedad de historias es grande y su calidad literaria también, pero todas tienen la virtud de ser testimonios directos de lo ocurrido en esa época en Chile. En conjunto nos permiten tener un panorama de cuál fue el papel de los ecuatorianos en Chile del primer quinquenio de los años 1970.

Como se señaló al inicio, la recopilación incluye testimonios de ciudadanos chilenos que se vieron obligados a refugiarse en el Ecuador, convirtiendo a nuestro país en su segunda patria. Son historias de fusión de vidas ecuatorianas y chilenas.

Como bien lo señala Fausto Campaña Karolys, el mentor y artífice de este rico documento histórico, en el texto introductorio “LA MEMORIA COMO UN ROMPECABEZAS”: se trata sin duda de un gran esfuerzo de investigación, en varias fuentes primarias y secundarias, del compromiso de los diferentes autores para escribir sus memorias y testimonios, todo lo cual se ha llevado a cabo durante varios años de arduo trabajo. Para muchos significó volver a evocar momentos muy dolorosos.

Habría varias formas de adentrarse en estas historias, no hay un orden en ellas. La forma más simple podría ser el orden alfabético de los protagonistas, pero ello no permite destacar algunos aspectos valiosos. De allí que se ha organizado de alguna manera en bloques:

• En primer lugar, el texto introductorio de Fausto Campaña “la memoria como un rompecabezas”, que explica el proceso y la razón de ser de esta recopilación. Y acompañando al mismo, con el nombre de “Testigos silentes de la barbarie”, una referencia a algunos de los jóvenes ecuatorianos que fueron asesinados o desaparecidos luego del golpe militar.

• Los bloques (partes) dos, cuatro y cinco, son testimonios y relatos escritos por los propios actores, de la manera en que recuerdan los hechos. Algunos muestran un involucramiento activo en el proceso de la Unidad Popular. Algunos otros traen escenas que permiten atar cabos de lo que sucedía en esos momentos en diferentes ámbitos, incluidas las sedes de la Embajada y el Consulado ecuatoriano en Santiago, o la residencia del embajador en la época del golpe. Otros son relatos de corte más personal, muchas veces autobiográficos, pero relacionados siempre con el proceso chileno de inicios de la década de 1970.

• El bloque tres es de entrevistas a protagonistas o familiares cercanos, agrupadas por este tipo de formato. Estas entrevistas, que son cuatro, fueron realizadas y redactadas por Arturo Campaña Karolys.

Se complementa de esta manera la visión, desde miradas diversas, no siempre afines a la Unidad Popular. A cada bloque se le ha dado el nombre de una canción de Violeta Parra o de Víctor Jara, tan presentes en nuestras memorias.

Así que, a deleitarse con la lectura, que para mí ha sido fascinante. Advierto que se afectarán por la dureza de algunas historias.

Hugo Noboa Cruz

Septiembre de 2025

Comentarios

Añadir nuevo comentario